Йован Максимович. В гостях у Толстого

Перевод Василия Соколова. «Иностранная литература» №11 за 2015 год

Было 4 мая 1909 года, пять часов пополудни. В имении Толстого в это время года все цветет, как у нас в мае или в середине апреля. То здесь то там на обочинах дорог или в оврагах, скрытых от солнечных лучей, все еще виднелся нерастаявший снег.

Миновав сельцо Ясная Поляна и попав в огромный парк, раскинувшийся вокруг дома Толстого, мы с Радивоем увидели множество цветов, подобных тем, что месяцем ранее можно в больших количествах наблюдать в сербских лесах. А когда мы въехали в имение, я увидел фиалки, лютики, гладиолусы, их у нас называют — “цветы братской крови”. Мой Радивой не выдержал, выпрыгнул из коляски и начал рвать яснополянские цветы.

Охваченный неким приятным возбуждением, я тоже вышел из коляски и с наслаждением принялся рассматривать сочную весеннюю зелень, которая привольно раскинулась под кронами столетних сосен, высоких дубов и лип. С проезжей дороги я перебрался на тропу, ведущую в одну из широких, высоких и длинных аллей яснополянского парка. По этим тропинкам, над которыми шумят гигантские древние ели и мощные липы, прогуливается в минуты отдыха Толстой: здесь ему приходили в голову его великие мысли, разгоняющие мрак и тьму нашего времени.

Потом, после трех-четырех минут езды по аллее, мы добрались до его дома. В окне первого этажа молодая полная светловолосая женщина в очках, улыбаясь, смотрела на цветник перед домом, а другая женщина занималась рассадой. Дама в окне была младшей дочерью Толстого — Александрой.

Пока я рассчитывался с извозчиком, из дома вышел слуга в очках и в белых перчатках — черноволосый, сухощавый, и обратился ко мне с вопросом:

— К кому изволите?

— К доктору Маковицкому, Йован Максимович из Белграда, из Сербии.

— Подождите немного.

Через несколько мгновений из дома поспешно выходит крепко сбитый светловолосый мужчина средних лет с приветливой улыбкой на лице — врач Толстого Маковицкий, или, как его здесь все зовут, Душан Петрович.

— Я ждал, что вы заедете в Ясную Поляну, — говорит мне Маковицкий. — Среди славянских гостей, приехавших на гоголевский юбилей, я увидел и вашу фамилию, так что был уверен, что вы заглянете к нам. Добро пожаловать. Извольте пройти в дом.

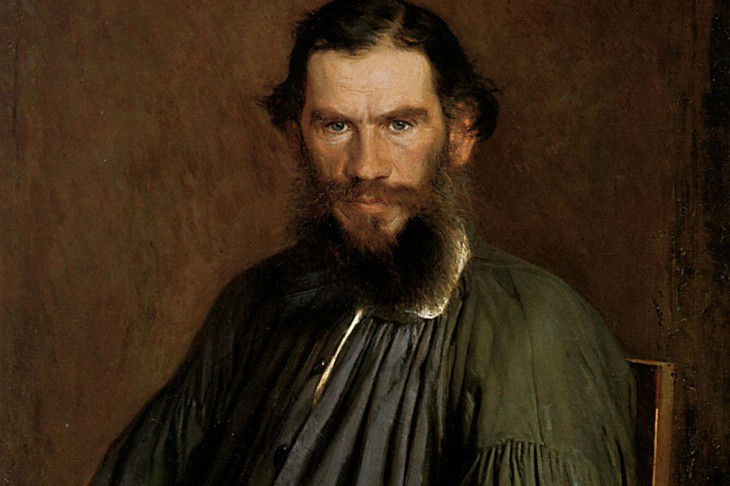

Мы входим в дом. Доктор Маковицкий живет на первом этаже — в одной из тех комнат, которые служили Толстому рабочим кабинетом, когда он писал “Анну Каренину”. Это те комнаты, в которых Репин создавал портрет Толстого. Толстой сидит за простым, грубым столом, подвернув под скамейку ногу, и пишет. Рядом в комнате — пила, лопата, сельскохозяйственные и сапожные инструменты.

Все тот же слуга приносит воду, мы смываем с рук и лиц вагонные пыль и копоть, он подает нам два свежих, очень длинных русских народных полотенца, похожих на те, что можно видеть в поповских домах сербской Бачки.

Когда я умылся и отряхнул с себя железнодорожную пыль, ко мне обратился любезный, всегда пребывающий в добром расположении духа Маковицкий:

— Не желаете ли быть представленными Льву Николаевичу?

По самому этому вопросу, по сердечной интонации, с которой он был произнесен, я понял, что моя просьба о приеме у Льва Толстого не будет ни неуместной, ни обременительной.

— Конечно же, прошу вас, — ответил я ему, приятно удивленный таким быстрым и легким решением вопроса, который до сего момента казался мне весьма сложным.

Я познакомился с доктором Маковицким, когда в дни австрийской оккупации Боснии и Герцеговины перевел и опубликовал брошюру Толстого “О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии”. Мы с Маковицким по этому поводу обменялись письмами. Отправляя экземпляры брошюры в Ясную Поляну, я написал Толстому о впечатлении, которое произвел у нас его антивоенный и антигосударственный труд, и

Две-три минуты спустя доктор возвращается и, сохраняя на своем лице, как всегда, радостное и одухотворенное выражение, сообщает мне:

— Лев Николаевич просит пожаловать.

Я поворачиваюсь к Радивою, который, где бы он ни появился, вечно выпрашивает гашеные почтовые марки и даже в комнате доктора — бывшем кабинете Толстого — уже обнаружил нечто для себя интересное. Полагая, что я предстану перед Толстым без него, велю ему:

— Ты, Радивой, оставайся здесь, сиди спокойно, я ненадолго.

— Нет, нет, — вмешивается Душан Петрович, — Лев Николаевич велел прийти и ему.

Выходим в просторную переднюю, через которую мы только что прошли, поднимаясь в дом со двора. В ней есть что-то от господского дома и в то же время что-то от

Шагаю навстречу Толстому и здороваюсь с ним.

— Мне очень приятно познакомиться с вами, извольте присесть, — произносит он старческим, неуверенным голосом, предупредительно указывая на место у старинного круглого, покрытого черным лаком стола, за которым он, похоже, только что работал.

Находясь под влиянием реформаторских работ Толстого последнего периода его творчества, свидетельствующих о необыкновенной силе, ясности, подвижности его духа, я, пытаясь вообразить физический облик Толстого, никогда не представлял себе старика, наоборот, мне всегда виделся крепкий, живой, сильный мужчина. В каждой строчке, в каждой его фразе ощущалась огромная духовная сила, и в полном соответствии с этим я воображал себе и его фигуру. И вот теперь я был просто поражен (я не могу сказать, что неприятно поражен, поскольку речь о Толстом, но мне стало почти жаль его), я увидел перед собой немощного старца, который и стоял, и шагал не совсем твердо, и слова произносил совершенно беззубым ртом.

Отзываюсь на приглашение Толстого и сажусь. Он тоже садится за стол,

Размышляя по дороге о возможной встрече с Толстым, я, конечно, думал и над тем, о чем буду с ним говорить, с каким вопросом обращусь к нему — но теперь я начисто забыл о

— Как ваше здоровье, Лев Николаевич? — спрашиваю я, вкладывая в этот вопрос всю свою любовь и безусловную преданность ему, которые лелею в себе уже четверть века.

— Как мое здоровье?… Какое здоровье может быть у восьмидесятилетнего старика? Сегодня здоров, завтра болен… Жду освобождения…

Я хотел предстать перед ним как его поклонник и сторонник, полагающий, что всякому реформатору человеческой жизни приятно и необходимо слышать слова поощрения его общественной деятельности, и я сообщил Толстому, что принадлежу к числу тех, кто одобряет его отказ от сочинительства романов преимущественно эстетического направления (например, таких, как “Анна Каренина”), и то, что он посвятил себя делу гораздо более важному — разъяснению великой истины: что главное в жизни человека не удовлетворение потребностей тела, а его нравственное совершенствование и любовь ко всему живому. Любовь к Богу и к ближнему, которая одна только и способна дать человеку благо — счастье.

Толстой спокойно выслушал меня, и слова мои, похоже, затронули что-то важное и чувствительное в его духовной жизни, он спросил меня живо, весело, почти шутливо:

— Знаете ли вы, что такое наш русский балаган?

— Кажется, знаю. Это что-то вроде шатра, в котором веселится народ. То есть ярмарочный цирк, комедия, — ответил я.

— Да, да, именно так, — продолжил, улыбаясь, Толстой. — А представляете ли вы того циркача, что перед балаганом, одевшись в смешное пестрое платье, напялив на голову картонный бочонок, кривляется, вопит, трубит… Он кривляется и дурачится, чтобы привлечь как можно больше зрителей, заманить их внутрь, в шатер, чтобы именно там показать им то самое, настоящее… Нечто подобное есть и в моих прежних эстетических писаниях. Мои литературные труды тридцатилетней давности, “Анна Каренина” и тому подобное, похожи на вопли того циркача перед шатром… Хорошо, что я был таким художником, который своим эффектным поэтическим творчеством привлек обширную публику, она и потом оставалась со мной, а ко мне постепенно приходило понимание более важных вещей, о коих я стал говорить позже. Теперь, когда вокруг меня собрались слушатели, я не предлагаю им дворянских романов с присущими такой литературе атрибутами: влюбленности, туалеты, измены и так далее, но указываю им на то, что важнее всего на свете: напоминаю людям, что все они — дети одного Отца и что счастья в жизни могут достичь только в том случае, если будут следовать любви, этой главной заповеди Закона Божьего.

Я спросил Толстого:

— Правда ли, Лев Николаевич, как написал Бирюков в книге о вашей жизни, что в период ваших великих духовных перемен (1878-1881), когда вы писали “Исповедь”, “В чем моя вера” и когда вы отошли от православия и церковного догматизма, вас в то время даже Фет-Шеншин стал избегать, даже он оставил вас?

— Боже сохрани! — почти взорвался доселе весьма мирный и тихий Толстой. — Фет все время продолжал искать моего общества, он очень гордился тем, что оставался со мной. — Говоря об этом, Толстой, я это точно помню, употребил еще и слово “заискивал”, которое несколько мягче, но означает то же, что и наши слова “напрашиваться”, “льстить”…

После описанного выше разговора Толстой неожиданно обратился ко мне с вопросом:

— А в каком направлении развивается духовная жизнь у вас, сербов? Знаете ли вы, что жизнь — это не только потребности тела. Жизнь имеет духовную (любящую) природу; знаете ли вы, что если жизнь направлена лишь на удовлетворение телесных желаний, то это проявление низшего вида любви. А наивысший вид любви в отречении от всех утех жизни, в служении всем людям. Знают ли ваши земляки великие евангельские слова: “Люби Бога и ближнего — и будешь жить”?

Я ответил ему:

— В этом смысле дела у нас обстоят плохо. Религия в высшем (духовном, активном) значении этого слова еще не стала действенным фактором нашей жизни… У нас, как и повсюду, существует ложная религиозность (“православие”), но она не в состоянии приучить людей к тому, что Бог есть любовь и что вера в Него — как вы говорите — требует от нас отказа от богатства, от собственности на землю, от роскоши, чинов, титулов, от карьеры — от всего, что нарушает братское единение людей…

Не помню точно, в этот ли момент или же в конце нашего разговора Толстой спросил меня, знаком ли я с верой и жизнью наших сербских назарян. Спросил, сколько их и растет ли их число.

Я ответил, что их в Сербии, вследствие полного и общего равнодушия к религиозным идеям, очень мало, несколько больше их среди сербов, проживающих в Венгрии, которая, собственно, и является родиной назарянства. Я рассказал ему, что лично знаком с многими нашими назарянами и они произвели на меня впечатление весьма развитых духовно, истинно религиозных, смелых людей. В их понимании христианства есть некоторые отличия от нашего понимания, но сущность Христова учения — Божий закон любви, непротивление злу насилием, всепрощение, смирение, неучастие в судилищах и отказ от службы в армии — они понимают правильно и живут в гармонии с великими Христовыми заветами. С удовольствием и с торжествующей улыбкой выслушал Толстой мой рассказ о белградском назарянине, бедном уличном зеленщике, дядюшке Тодоре Груиче, которого несколько раз арестовывали по требованию непримиримых белградских попов и предавали правительственному суду за то, что он почитал Закон Божий более, чем антихристианское мироустройство человеческое (суды, армия…), с которым смирилась современная государственная церковь. Однажды, когда некий судья во время процесса принялся угрожать ему и пугать жестоким наказанием, дядюшка Тодор посмотрел на него своими маленькими мудрыми насмешливыми глазами и, добродушно улыбаясь, произнес: “Неужели вы меня испугаете этим? Ваших мучений и каторги я не только не боюсь, но и с радостью приму их. То, чем вы грозите мне, 1900 лет тому назад сделали с моим Христом — чего же более мне желать? Чем страшнее муки — тем сильнее моя гордость!”

Толстой с огромным удовольствием, прямо-таки восторженным удовольствием, выслушал мой рассказ о храбром поведении дядюшки Тодора перед земными судиями. Когда много позже я прочитал его изданные письма, то увидел, что он во время моего визита, равно как и до, и после него, получал письма от своих друзей, религиозных сектантов — духоборцев или других истинно религиозных людей, пострадавших от земных властей за то же дело, что и наш дядюшка Тодор, и державшихся на суде так же, как и он. Из письма Толстого В. Молочникову мы видим, что тот держался на суде, как дядюшка Тодор. В письме, отправленном ему в тюрьму 6 июня 1908 года, Толстой писал: “Спасибо вам, милый Владимир, за ваше письмо мне… Помогай вам Бог, Тот, к[отор]ый в вас, жить Им и для Него и Его приемами. Вы это и делаете. Вот истинная свобода и истинное, несокрушимое могущество, п[отому] ч[то] не человеческое, а Божеское, когда человек говорит [судьям], как вы: ‘Вы хотите посадить меня в тюрьму, сделайте одолжение, я сам этого именно и желаю’. ‘Желаете высечь меня розгами, очень благодарен вам за внимание. Желаете повесить: в какую петлю прикажете всунуть голову?’”

Так Толстой писал своему “милому брату” Молочникову за неполный год до того, как я ему рассказал о белградском его товарище.

Теперь я понимаю, почему Толстой улыбался, радуясь и даже торжествуя, когда я донес до него весть о том, что “свет светит” и в далеком, но родном для него сербском мире, где некогда жили и преследовались богомилы, его братья по духу. Толстой всегда верил, и в могилу он сошел, будучи убежденным, что дело его неудержимо растет и продвигается, и часто повторял: “Редко какой день мой пройдет без радостных подтверждений, что огонь, который Христос принес на землю, разгорается все ярче и ярче”.

Мое сообщение о сербских назарянах стало еще одним подтверждением того, что радость его была не напрасна.