Марк Копелев: "Война и мир"

«Иностранная литература» №9 2016

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий

по новопроложенной линии с Ермолаевского на

Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он

внезапно осветился изнутри электричеством,

взвыл и наддал…

М. Булгаков Мастер и Маргарита

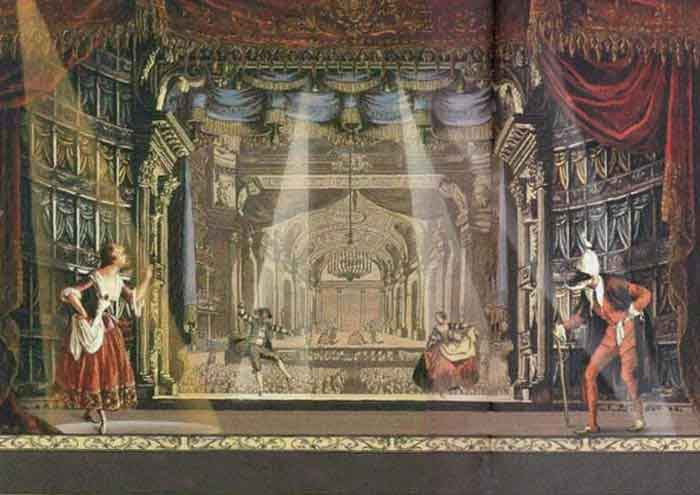

В феврале 2002 года на сцене Метрополитен-оперы состоялась премьера оперы “Война и мир”. Даже те, кто с оперой Сергея Прокофьева не знаком, а только читал роман Толстого, понимают, что для театра, рискнувшего воплотить это действо на сцене, создать спектакль по такому грандиозному эпическому произведению — труд адовый. Зрелище почти на 4 часа. Большое количество эпизодов. Шестьдесят восемь (!) основных ролей. Балы, война, русские войска, французские войска, уланы и драгуны, гренадеры и кирасиры, гусары и казаки, фузилеры и вольтижеры, маркитанты, фуражиры, партизаны, горожане, ополченцы, хоры, балет, миманс и прочая, и прочая, и прочая… По сцене двигаются большие массы народа, сталкиваются, воюют, танцуют, убивают друг друга… И при этом еще и поют. Дурдом. Страшный сон для режиссера-постановщика. Лев Николаевич ворочается в гробу, потому как старик оперу не жаловал и обзывал всякими нехорошими словами.

“Тhe New York Times” накануне премьеры сообщала:

На глубине трех этажей под Линкольн-центром русская армия учится маршировать!

В финальной сцене заняты 346 человек и лошадь!

Завербовано 160 безработных актеров! Заметьте — не приняты на работу — “to hire”, не рекрутированы — “to recruit”, а завербованы — “to enlist”.

Наняты дополнительно костюмеры почти со всего Бродвея…

Под костюмерные занята подземная пожарная станция…

Как очевидец, свидетельствую, что все так и было — сам работал в этой бывшей пожарной станции, переоборудованной под костюмерную, и даже был там начальником. Это уже другая часть истории,

Так вот, премьера. По сцене, которая представляет собой вращающийся купол, как бы половину земного шара, перемещаются туда-сюда эти самые 346 человек, также лошадь и 160 завербованных безработных актеров, которые работниками МЕТ не являются, а потому на огромной сцене этого театра ориентируются не слишком хорошо. Тем более что по куполу, очень, кстати, выразительному с точки зрения художественного замысла, двигаться весьма неудобно. Тем более в полутьме.

Близится финал. Тринадцатая, заключительная, картина — “Смоленская дорога”. Под мощное оркестровое вступление, изображающее разбушевавшуюся пургу, в густых вечерних сумерках по Смоленской дороге бредет отступающее французское войско. Убогие, замерзшие люди в драных мундирах. Партизанский отряд во главе с Денисовым, Долоховым и Щербатым атакует конвой, охраняющий колонну русских пленных, и освобождает их. Французы в панике бегут. В музыке — победные литавры и трубы во славу русской армии.

И вдруг, в неверном свете метели, от беспорядочно отступающего французского отряда отделяется солдат и, вместо того чтобы вместе с товарищами по боям удалиться за кулисы, закрыв лицо руками, как бы преодолевая суровые порывы зимних российских ветров, начинает пятиться в направлении зрительного зала. Ну, заблудился французик в полутьме незнакомой сцены. Заигрался. И все бы ничего, но потерявший ориентировку завербованный безработный не заметил в темноте, что между ним и залом разверзся глубокий овраг оркестровой ямы. Куда он, естественно, к изумлению первых рядов партера и оторопевшего дирижера, со всего маху и навернулся.

Читатель, наверное, думает, что я сейчас начну описывать, как этот незадачливый солдат свалился прямо на головы не ожидавших такой подлянки оркестрантов. Не спорю — это было бы соблазнительно. Здесь есть где разгуляться. Несчастный падает в оркестр, визжат скрипачки и виолончелистки, звенят тарелки, грохочут барабаны, хрюкают тромбоны и тубы, с треском рушатся пюпитры, матерятся фаготы и валторны, и так далее, и тому подобное… Но нет. Нет, нет, нет, друзья мои. Это ведь Метрополитен-опера. Здесь охрана труда. Не дай бог, что-то подобное случится — засудят к чертям собачьим. Здесь, с одной стороны, профсоюз музыкантов, с другой — профсоюз работников сцены, с третьей — гильдия актеров… То есть подобные случаи предусмотрены, последствия просчитаны, и все меры предосторожности загодя приняты. Над оркестровой ямой со стороны сцены натянута страховочная сетка, и даже при всем желании сигануть в оркестр ничего не получится. Наш незадачливый герой благополучно в эту сетку и свалился. Но как дисциплинированный актер, чтобы не привлекать к себе внимание и не нарушать ход спектакля, затаился там и не шевелится. А поскольку все это произошло в темноте под вой метели и музыку победы русского оружия, то кроме оркестра и первых рядов партера никто, в общем, потери бойца не заметил.

И все, возможно, проскочило бы тихо-мирно, но

Шум

А за кулисами своя жизнь: постановщики спектакля — режиссер Михалков-Кончаловский, художник Георгий Цыпин, художник по костюмам Татьяна Ногинова, приготовившиеся выходить на поклон пожинать лавры, каждый в своем углу держатся за сердце, пьют валидол и на фоне бьющейся в истерике герлфрендши рисуют себе ужасные картины, как их будут судить и на какое количество миллионов. А главное — КОГО и ЗА ЧТО. Кончаловский думает, что, конечно же, его за то, что неправильно что-то смизансценировал, да и вообще режиссер, как известно, всегда за все отвечает. Цыпин небезосновательно считает, что крайним будет он

В конце концов с помощью пожарных француза извлекли из сетки, спектакль

— Этот отступающий французский солдат, — сквозь зубы пошутил Вольпе, — сбился с пути в русской метели.

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Американцы любят незатейливые шутки.

На следующий день нью-йоркские газеты широко осветили этот драматический эпизод войны 1812 года. Один заголовок мне особенно понравился:

Много солдат пало в Отечественной войне 1812 года, но ни один из них не пал в оркестровую яму!…

Мог ли безработный бродвейский лицедей мечтать о таком сногсшибательном успехе на одной из самых престижных сцен мира?! Какой там Хворостовский! Какое там нетребко! Что вы!

Этот эпизод стал ярким заключительным аккордом в той безумной симфонии событий, которые ему предшествовали. Скажу больше: если бы он не произошел, его следовало бы придумать, потому что это был естественный, органический финал всей этой свистопляски, что происходила на протяжении десяти месяцев, пока шла подготовка к этому историческому спектаклю. К произошедшему на премьере лично я никакого отношения не имею. Это взгляд из зала. Снаружи, так сказать. Но зато я имею некоторое отношение к тому, что происходило ранее, задолго до премьеры. О чем и хочу рассказать. Назовем это “взгляд изнутри”.

Кто может знать, отчего случаются те или иные события. Где-то, что-то, абсолютно к тебе отношения не имеющее, произошло, и ты вдруг оказываешься втянутым в водоворот каких-то бессмысленных действий, вынужден что-то предпринимать, барахтаться в этом мутном потоке, взбивать пену, сам того не желая. Отчего? Почему?

А не почему! Просто, извините за затертую цитату, “Аннушка разлила масло”. Ну скажите, что может быть общего между мной — никому не известным портным — и внезапно возникшей дружбой главного дирижера Метрополитен-оперы замечательного Джеймса Ливайна с еще более замечательным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым? Связь, конечно, есть — все происходит в стенах Метрополитен, но это классическое единство места и времени ничего не объясняет. Они где-то там, наверху, в высях почти что горних, а портной, как ему и положено, сидит на своем портновском месте и шьет костюмы. Казалось бы, “что он Гекубе, что она ему?” Ан нет! Разболтанный трамвай событий, дребезжа стеклами, идет по соседней улице, и вот уже руководство Метрополитен, очарованное талантом и мужским обаянием брутально-мужественного Валерия Абисаловича, а также ветром перемен, веющих над Россией, решило ставить оперу Сергея Прокофьева “Война и мир”.

Опять же — ну, решило и решило… Мне-то что? Наше дело портняжное — штаны шить, ваше — спектакли ставить. Поставили, между прочим, неплохо, но рассказывать о таких событиях должны рецензенты, газетчики, театральные и музыкальные критики, а не портные из пошивочного цеха Метрополитен-оперы. И строки мои никогда не появились бы на свет, если бы этот дребезжащий трамвай не наехал на меня.

Здесь, чтобы читатель понял все последующее, необходимо объяснить, каким шальным ветром, меня, режиссера, проработавшего более двадцати пяти лет в театре, в кино и на телевидении, выпускника одного из лучших театральных ВУЗов страны занесло в этот пошивочный цех.

Когда в 1985 году за клеветнические высказывания о советской власти меня с волчьим билетом выперли с Новосибирского телевидения и перекрыли все возможности дальнейшей работы по профессии, я, чтобы как-то выжить, стал шить джинсы, платья, куртки, прочий ширпотреб и продавать это на вещевом рынке. Получалось, видимо, неплохо, потому что товар не залеживался, нехватки покупателей не было, а зарабатывать я стал в

Однако для людей творческих, к коим я отношу себя, деньги

Но я выжил. Не вскрывал вен, не бросался под поезд, не пил горькую, как это водится у людей творческих профессий. Такое нечеловеческое мужество так впечатлило моих бывших коллег по бывшей телевизионной профессии, что в перестроечные годы они сняли часовой фильм, печальную документальную сагу о моей “трагической” судьбе. Назывался фильм “Портной”, был представлен на Первом международном фестивале неигрового кино в Ленинграде и получил несколько призов. Призы, конечно, никакого отношения ко мне не имели, но фильм был настолько убедителен, что я сам почти поверил в то, что я — Портной. И когда сытый по горло волшебной страной, так ловко превращающей режиссеров в портных, я эмигрировал в США, то в службе, которая помогает иммигрантам устроиться на работу, ничтоже сумняшеся, заявил, что я — tailor и работать собираюсь именно в этом качестве. Не объяснять же в самом деле, что я режиссер, что меня уволили за то, что я

Но так случилось, что именно в то время, когда сердобольные американцы подыскивали мне работу, фильм “Портной” показали по одному из национальных телевизионных каналов. Оказывается, он был куплен каналом NBC на том фестивале в Ленинграде. Что я — бывший режиссер, я особо не распространялся, поэтому кураторы, занимающиеся моим трудоустройством, увидев фильм, были настолько потрясены невероятной скромностью клиента, что, не приходя в сознание, стали искать ему (то есть мне) работу в сфере искусства по прямой режиссерской специальности. К сожалению, все режиссерские места на Бродвее и в Голливуде оказались заняты, остались только портновские, и клиенту одно из таких мест было предложено. Так я оказался в МЕТ.

Не могу сказать, что подобная смена профессии меня очень огорчила. Во-первых, я был к этому готов — понятно же, что иммигрантов с распростертыми объятиями не ждут нигде. Во-вторых, без хорошего знания живого английского языка в режиссуре делать нечего. Это я тоже прекрасно понимал. В-третьих, и это главное, я к тому времени уже очень сильно разочаровался в деятельности, которой занимался прежде. Более того, все, связанное с лицедейством, стало вызывать у меня брезгливое отвращение. Что-то жалкое и паскудное есть в мышиной возне больных самолюбий и неудовлетворенных амбиций, царящих в мире искусства. Про помойку, которая называется “средства массовой информации”, думаю, даже и объяснять ничего не надо. Просто включите телевизор и посмотрите. Если у вас есть глаза, уши и к ним в придачу пара извилин, сами все увидите.

Мои новые коллеги по швейной машинке и непосредственное руководство костюмерного цеха довольно быстро разобрались, что никакой я не портной. Это видно сразу, стоит человеку взять в руки ножницы. И хотя о своем позорном режиссерском прошлом я и тут предусмотрительно помалкивал, посматривали на меня с подозрением. Что-то нехорошее, социально-чуждое было в этом русском. Однако работал я не хуже других, и меня до поры до времени не трогали.

В Америке есть такое понятие: over qualification. То есть слишком высокая квалификация для данной позиции. В переводе с английского бюрократического на человеческий русский это означает “слишком умный”. Быть слишком умным не рекомендуется — ни в России, ни в Америке, ни даже в

Надо сказать, что этого Ричарда Вагнера в отличие от ТОГО (который Рихард) вообще не очень занимали оперные дела. Целыми днями он сидел в своем кабинете и раскладывал пасьянс, который в просторечии называется “солитёр”. В свободное от “солитёра” время он по компьютеру следил за делами на бирже, покупал-продавал какие-то акции и в цех наведывался не слишком часто. Когда же ему предложили от этой полезной деятельности отдохнуть, отправив на пенсию, положение мое несколько осложнилось. Его заместительница, бывшая актриса Лесли Вестон, назначенная вместо него начальником цеха, чувствуя родственную душу, относилась ко мне с симпатией и часто повторяла: “You waste your time here!” — мол, “ты зря теряешь здесь время”. Ей однажды в руки попала книжка “Red Blues” известного американского издательства “Holmes & Mayer”, в которой рассказывалось о десяти (естественно лучших) представителях русской эмиграции последней волны. В том числе и обо мне. Глупостей там было наворочено немеряно, но, прочитав книжку, Лесли прониклась ко мне вполне объяснимым уважением, поскольку американцы, впрочем не только они, любят знаменитостей. А я таковой в ее глазах являлся — не про каждого же пишут книжки и снимают фильмы. Любуясь собственным демократизмом, она часто говорила: “You deserve better”. Что в переводе означает: “Ты достоин большего”. Такие утверждения, как вы понимаете, приятно слышать, они повышают самооценку и способствуют пищеварению. С пищеварением у меня и так было все в порядке, а объяснить, что этого “большего” я по горло нахлебался в родной стране и что у меня от него изжога — не хватало английского. Да и вообще, добровольный отказ участвовать в этих крысиных бегах лежит почему-то вне сферы понимания большинства людей. Мерилом успеха в современном мире являются не пушкинские “покой и воля”, а карьера, деньги и количество упоминаний в средствах массовой информации. Понять, что меня вполне устраивает мое положение, Лесли была не в состоянии.

У американских начальников есть одно качество, коренным образом отличающее их от начальников российских: стремление использовать творческий потенциал сотрудника максимально. Лесли такой потенциал во мне ощущала, и ей очень хотелось меня облагодетельствовать. Однажды она попыталась это сделать, назначив ответственным за изготовление костюмов к опере Вагнера (Рихарда) “Лоэнгрин”. Однако я довольно ловко увернулся, подставив эквадорца Освальдо, который, в отличие от меня, начальником стать о-о-очень хотел. Ну и флаг в руки.

Но вернемся к “Войне и миру”. Понятно, что для воплощения такого монументального произведения на сцене нужны немалые средства. Всю огромную массу народа, занятого в спектакле, надо одеть. А декорации! А оркестр! А гонорары дирижеру, постановщикам, певцам! Бешеные деньги для любого театра! Даже для такого, не привыкшего их считать, как

Решили так: постановка будет осуществлена в двух театрах. И в Метрополитен, и в Мариинском. Дирижер, режиссер-постановщик и исполнители главных ролей одни и те же. Состав, разумеется, звездный: дирижер Гергиев, режиссер Михалков-Кончаловский, художник — Георгий Цыпин, князь Болконский — Дмитрий Хворостовский, Наташа Ростова — Анна Нетребко, Пьер Безухов — Гегам Григорян. В других ролях — Сэмюэл Реми, Василий Горелло, Виктория Ливенгуд, Елена Образцова, Владимир Огновенко и другие звезды помельче. Хоры, массовки, миманс, балет — свои в каждом театре. Декорации тоже. Это понятно, сцены разные. А вот костюмы решили шить в России в мастерских Мариинского театра. Зарплаты портных Метрополитен и портных Мариинки несравнимы даже в десятом приближении, поэтому экономия на изготовлении костюмов обещала быть весьма существенной.

Сказано — сделано. Обмерили наших актеров и отправили все мерки в Петербург. Нас, метрополитеновских портных, попросили себя не беспокоить. Что ж, не беспокоиться, так не беспокоиться. У нас и без того забот хватает. Да и вообще, что нам, простым смертным, до ветров, которые веют на вершинах Олимпов и Парнасов. Небожители сами по себе — мы сами по себе. Есть в этом непересечении высший смысл и разумность мироустройства.

До поры до времени эти ветры и веяли где-то там, далеко в вышине. Я приходил на работу, надевал наушники, слушал хорошие аудиокнижки, не особенно вникая в то, что происходит вокруг. Именно этим работа меня и устраивала. Как говорил герой Папанова в “Белорусском вокзале”: “Хорошо было в армии… Командуют налево — повернулся налево. Шагом арш — пошел. Куда, зачем — там знают. Идешь, главное, в ногу, а думаешь о своем…” Вот я и старался идти в ногу. Руки делали свою работу, а я думал о своем. О чем? Да, обо всем! О жизни, об искусстве. О Фотографии… К тому времени я серьезно увлекся этим удивительным искусством, найдя в нем отдушину и спасение от нудного каждодневного швейного труда. Это ведь только со стороны кажется, что работа в Метрополитен сплошной праздник. На самом деле это обычная рутина, и шить штаны на Доминго или Паваротти ничуть не интереснее, чем на

Но, как пел мой безвременно ушедший друг Марик Фрейдкин: “…Жизнь на то нам и дана, чтоб терпеть ее подлянки…” Счастье длиться вечно не может. В один прекрасный день из “Петербурга с любовью” пришли пошитые в Мариинке костюмы. 300 ящиков!!! Повторяю — прописью: ТРИСТА!!! Почти 2000 костюмов, обуви и головных уборов!!! Это без учета тех, которые еще надо будет пошить на исполнителей основных ролей, коих по либретто, как уже было сказано, значилось более шестидесяти. Чтобы было понятно, объясняю: такое количество костюмов пошивочный цех Метрополитен-оперы отшивает в среднем за

Итак — 300 ящиков. Открыли. И вот тут-то Россия предстала перед ошеломленным взором американцев во всей своей первозданной разлюляйской красе. Возможно, кто-то из американцев и слышал что-то о Викторе Степановиче Черномырдине, как-никак бывший премьер-министр, но с высказываниями этого Великого человека явно знаком не был. Потому что это был как раз тот самый случай, когда “хотели, как лучше, а получилось, как всегда!”

Дело в том, что, когда в Метрополитен шьется костюм, на него заводится специальное досье, книга, которая на американском театральном жаргоне называется bible. То есть библия. В этой библии собираются все сведения о костюме: эскизы, образцы тканей, выкраски, имена и размеры всех актеров, когда-либо исполнявших эту роль, фотографии каждой детали одежды, фотографии всего костюма в целом, фотографии актера в этом костюме и так далее, и так далее, и так далее. Здесь же объяснений на все 300 ящиков была пара жеваных листков, написанных от руки. На русском языке! На каждую деталь костюма в Метрополитен пришивается специальная этикетка — лейбл, на которой написаны название оперы, год постановки, какой акт, что за персонаж и имя исполнителя. Если исполнитель меняется, пришивается новый лейбл, а старый в обязательном порядке остается. В нашем же печальном случае на внутренней стороне воротника мундира или там сюртука обслюнявленным химическим карандашом было коротко и ясно написано: “Иванов”. Или, скажем, “Семенов-Задунайский”. Кто этот Иванов, кто этот Задунайский — князь Болконский, Пьер Безухов, Долохов или Платон Каратаев — непонятно. То есть это МНЕ не понятно! Мне, изучавшему “Войну и мир” еще в девятом классе. А большинство американцев вообще слыхом не слыхивали, кто такие князь Болконский, Наташа Ростова или там Анатоль Курагин и что за заварушка была в Европе в 1812 году, потому как “Войну и мир” у них в школах не проходят. Впрочем, большинство из них и

Впрочем, я отвлекся.

Перед руководством МЕТ встала проблема: что же со всем этим делать. Подход к решению проблем в Америке простой — были бы деньги. Есть деньги — нет проблемы! Все остальное временные трудности. Проблема всегда одна: как достать деньги. В

Для начала необходимо было на каждый костюм составить bible. Описать, сфотографировать, обозначить все размеры и т. д. Наняли четырех человек. Зарплата 25 долларов в час. Достали эти жеваные бумажки с объяснениями на русском языке. Попытались перевести. Переводчик-американец, промучившись три дня, сказал, что, это, конечно, вроде русский язык, но

— Это русский язык? — спросила она.

Я посмотрел. Текст был написан кириллицей.

— Русский.

— Почему же переводчик ничего не понимает?

Я посмотрел еще раз: Чикчиры синие. Ташка красная с желтой отделкой. Вальтрап синий с желтой отделкой. Кивер: этишкет и кутас белые, шнуры на доломане и ментике желтые, кушак с гомбами. Лядунка на панталере с двумя протравниками медным и стальным — черная кожаная…

Я искренне пожалел переводчика. Русский язык-то он, наверное, знал. Но для того чтобы понять эту хренотень, одного знания русского было недостаточно. Нужно было еще, как минимум, в течение трех лет изучать историю костюма в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии под руководством таких корифеев, как Николай Павлович Акимов, Март Фролович Китаев, Эдуард Степанович Кочергин. Впрочем, Кочергин в ту пору, когда я учился, был еще просто Эдик. Судя по бумажке, художник по костюмам Мариинского театра прошла ту же школу.

Как мог, я попытался объяснить это моей начальнице.

— И что, ты все это знаешь? — недоверчиво спросила она.

— Ну… Более-менее. Чикчиры — штаны с кожаной вставкой, типа рейтуз. Для верховой езды, в основном. Ташка — это такая армейская сумка. Вальтрап… То, что здесь есть вальтрап, говорит, что это костюм гусара, драгуна или улана. Конника, одним словом… Лядунка — кожаная коробочка для патронов…

— Так, — сказала Лесли, — я тебя освобождаю от твоей портновской работы и прикрепляю к группе, которая разбирает костюмы. У тебя фотоаппарат с собой?

Вопрос был чисто риторический — все в нашем цеху знали, что аппарат у меня с собой всегда.

— Конечно.

— Будешь переводить, объяснять, что есть что, и фотографировать костюмы. Сейчас иди, купи нужную пленку. Чек принесешь. Все расходы будут покрыты. Всё. С завтрашнего дня приступай.

Вот таким образом я попал в группу, которая занималась “Войной и миром”.

Работа оказалась непыльной. Я сидел в углу, слушал аудиокнижки, пока бригада собирала костюм, потом они вешали его передо мной, и я нажимал на кнопку фотоаппарата. Когда о

Для начала решили просто развесить костюмы по размерам. Выделили громадный репетиционный зал, привезли раки (рак — это такая штука на резиновых колесиках для перевозки и хранения костюмов) и бодро принялись за дело. Развесили первую часть костюмов, полюбовались на проделанную работу и пригласили актеров на первую примерку. И тут вдруг выяснилось, что системы размеров в Америке и в России не совпадают. То есть это было известно всем и раньше, но, когда что-то известно всем, в голову это как-то никто не берет. Не зря говорят, что русские и американцы очень похожи. Идиотизма и раздолбайства полно и там, и там. В голову не взяли по обе стороны Атлантики. Актеров обмерили по американским стандартам, а сшили исходя из российских. Причем речь идет не о переводе сантиметров в дюймы, или наоборот, а о принципиально иной методике обмера и обозначения размеров.

Стали думать, что делать. А что делать? Теперь надо было обмерить готовые костюмы, и конвертировать российские размеры в американские. Наняли еще четырех человек, за те же 25 долларов в час, стали снимать размеры. При этом выяснилось, что костюм, сшитый, скажем, на

Я наблюдал всю эту чехарду, не вмешиваясь. Жизненный опыт научил меня не лезть не в свое дело. “Сказали направо, пошел направо. Сказали налево, пошел налево. А думаешь о своем… Там знают!” Хотя ТАМ знали довольно приблизительно. Ну да не мое дело. Только один раз я позволил себе дать совет. Когда наша дружная бригада стала нумеровать костюмы родов войск, я посоветовал помечать не только сам костюм, но и каждую его деталь одним и тем же номером. Мол, если какая потеряется, то ее будет легко идентифицировать по этому номеру.

— О! Great idea! It’s very smart! You are very clever.

Ну, ну… Сlever так clever… Додуматься до такой вещи — задача не для заурядных умов, конечно. Закупили специальные бирочки на защелках и стали крепить к костюмам. Слава моя росла!

В трудах и заботах подошел конец сезона. Разбирать костюмы начали в феврале. К концу мая стало ясно: чтобы справиться с таким объемом переделок, существующих мощностей Метрополитен не хватит. Надо было что-то предпринимать. На Олимпе заштормило. Любовь любовью, дружба между народами тоже прекрасно, но ложки

В

Но на этот раз мое утро началось иначе. Не успел я разобрать свою машинку, как меня вызвали к начальнику цеха.

— Марк, — торжественно начала Лесли. — Мы решили создать дополнительный цех, который будет работать только на “Войну и мир”. Мы арендуем помещение, покупаем швейные машинки и нанимаем еще двенадцать человек портных. Что ты думаешь?

Я неопределенно пожал плечами. То, что двенадцать человек получат работу, конечно, прекрасно. Но с каких это пор для организации нового цеха интересуются мнением простого портного? Пусть даже фотографа и бывшего режиссера. Я начал подозревать, к чему идет дело. Трамвай с угрожающим скрежетом, дребезжа стеклами, выворачивал

— Нам нужен начальник этого цеха. Мы здесь посоветовались. Все в один голос говорят, что ты — лучшая кандидатура.

“Вот, блин, допрыгался, — подумал я. — Да на хрена же это мне надо”.

— Нет, Лесли, — сказал я. — Спасибо, конечно, за доверие, но нет… я не хочу.

— Почему? — удивилась Лесли. В ее голосе было столько искреннего непонимания, что мне даже стало смешно. Ну действительно, человеку предлагают повышение, вероятно добавляют зарплату, а он отказывается. Как это понимать?

— Нет, нет, — сказал я, — это большая ответственность. Я не хочу. Я не справлюсь… Я плохо говорю по-английски… И потом, — нашел я нужный аргумент, — я же не знаю женского костюма. Я же мужской портной.

Это заставило начальницу задуматься.

— Ладно, иди, — сказала она.

“Слава богу, — подумал я, — пронесло”.

Но радовался я рано. Через час меня опять вызвали.

— Значит так, — сказала Лесли. — Ты будешь супервайзером, а твоим заместителем по женским костюмам мы назначаем Людмилу.

Людмила — это моя жена. Она тоже работает в костюмерном цехе Метрополитен, но в другом статусе. Я штатный работник, а она — так называемый временный, хотя и проработала к тому времени в театре уже пять лет. Статус “временный” вовсе не означает, что как специалисты они хуже. Среди них есть портные, квалификация которых наверняка повыше моей. Разница заключается в том, что “временные” работают так же, как мы, но получают меньше, и, когда в цеху нет работы, их без всяких церемоний увольняют. А в следующем сезоне, в начале августа, приглашают обратно. Театру такое положение выгодно. Нас, постоянных работников, прикрывает профсоюз, у нас коллективный контракт, по которому администрация Оперы, хочет не хочет, должна предоставить нам 48 недель занятости. Невыполнение контракта со стороны администрации чревато штрафами, забастовкой, причем не только портных Метрополитен, но и портных всех бродвейских театров, которые входят в этот профсоюз. У нас есть больничные, персональные дни, пенсионные планы, другие льготы, а у “временных” ничего этого нет. Звериный оскал капитализма. Как правило, “временных” увольняют где-то в конце апреля — начале мая. В то время, когда происходил этот разговор, Люда уже два месяца спокойно сажала цветочки на

— Сомневаюсь, что она согласится, — сказал я.

— А ты позвони.

Я набрал номер.

— Слушай, тут такое дело… — я в нескольких словах обрисовал обстановку.

— Ты что, шутишь? Зачем нам это надо? — сказала моя умная жена.

— Вот и я о том же. — Я пытаюсь ей объяснить, но она, похоже, не понимает, как это возможно: они повышают нас в должности, можно сказать, осчастливливают, карьеру предлагают, а мы отказываемся…

Понятно, что разговаривали мы на русском языке, но Лесли, видать, уловила, о чем идет речь.

— Может, вы не поняли? Объясни ей, что мы назначаем вас супервайзерами. — В ее голосе звучало искреннее непонимание, чего эти русские выпендриваются.

— Почему же не поняли? — сказал я. — Поняли. Вы назначаете нас супервайзерами… Ну и что?

-…и повышаем вам зарплату! — со значением сказала Лесли, решив, видимо, что не сказала самого главного, что все дело именно в этом. — Ты будешь получать на двести долларов в неделю больше, а она на сто.

Я пожал плечами. Денег много никогда не бывает, но надо же реально оценивать соотношение между деньгами и усилиями, которые придется приложить, чтобы их заработать. И возможными последствиями.

— Ты ей, ей скажи, — уже слегка раздраженно сказала, указывая на телефон, начальница, решив, что когда речь заходит о деньгах, то такие вопросы лучше обсуждать с женщинами. Конечно, она была права. Но не в этом случае.

— Она говорит, что они зарплату нам увеличивают, — сказал я в трубку.

— Да ну их на фиг с их зарплатой, — сказала жена. — Там больше головной боли будет, чем денег. Ты же видел, что там творится.

— Ты понимаешь, — сказал я, взглянув на Лесли, — тут уже, похоже, говно начинает копиться. Они действительно не понимают, почему мы не хотим.

Людмила помолчала.

— Да, попали… Доумничался, — упрекнула она меня. — Ты вот что… Раз уж нельзя отвертеться, скажи, если это нужно ей, мы возьмемся. Лично ей. Она

Я положил трубку и передал Лесли слова моей мудрой жены.

— Это нужно мне, — твердо сказала начальница.

— Тогда у меня два условия. Ты даешь мне право самому нанимать и увольнять людей и берешь на себя все разборки с профсоюзами в случае их увольнения. O’key?

Разборки с профсоюзами в Америке — это серьезно. Без согласования с ними ни взять человека на работу, ни уволить его нельзя. Во всяком случае, в Метрополитен это так. Оговаривая это условие, я оставлял себе пространство для маневра, ибо знал о внезапно возникшей у моих соотечественников в Америке тяге к решению спорных вопросов посредством суда. А нанимать я собирался именно русскоязычных портных. Не отдавать же рабочие места в чужие руки. Да и работать сподручнее.

— O’key, — подумав, сказала Лесли. — А второе?

— А второе, когда все это закончится, ты вернешь нас на наши места и больше не будешь пытаться осчастливливать.

— Как хотите, — недоуменно пожала плечами Лесли.

На том и порешили. Мне было сказано, чтобы я искал людей, составил список необходимого оборудования и был готов с восьмого октября начинать работу. С тем мы и отправились в отпуск.

Все лето я занимался тем, что подыскивал нужных людей. В результате по рекомендации своих друзей, то есть, попросту говоря, по блату, я набрал двенадцать человек русских, среди которых профессиональным портным была одна Шурочка Артемчук. Причем именно за этого единственного настоящего портного ее муж, одесский еврей Гриша, попытался всучить мне взятку:

— Я тебя отблагодарю, — со значением сказал он.

Ну как было не взять? Не взятку, конечно, а Шурочку.

В моей будущей команде были художники, экономисты, программисты, музыканты и даже один мастер по холодильным установкам.

Может возникнуть вопрос, чем я руководствовался, набирая столь странный контингент. Поскольку я и сам нисколько не портной и всю эту шитейную премудрость осваивал самостоятельно, то считаю, что в шитье важно не столько знание, сколько мозги с нормальными причинно-следственными связями и руки, растущие из правильного места. Если это есть, человек справится с любой работой. Не боги горшки обжигают — не мной сказано. В совдепии большую часть своей печальной истории, прожившей в условиях жесточайшего дефицита всего на свете, все, как известно, немножечко портные. В портновском деле есть только один предмет, который требует скрупулезного знания и соблюдения технологии — это фрак. Имеется в виду пиджак, смокинг, сюртук, кардиган, вицмундир и т. п. Для того чтобы его сшить, нужна школа. Необходимо знать, как прокладываются и простегиваются борта, чтобы они красиво округло лежали, как заделываются лацканы, как крепится воротник, какая сторона у него проклеивается и тому подобные хитрости. Но в предстоящей работе шитья фраков не предполагалось, это были переделки и подгонка уже готовых костюмов, а ежели, паче чаяния, такая необходимость вдруг возникла бы, у меня была Шурочка. Да я и сам к тому времени уже имел некоторый опыт в изготовлении этого мудреного предмета.

В первый понедельник августа мы возвращаемся из отпуска. Все обнимаются, целуются, никто еще не успел надоесть друг другу, все хорошо и прекрасно, горизонт окрашен в радужные тона. Но… Как верно заметил мудрый Игорь Губерман:

Вся наша склонность к

оптимизму -

От неспособности представить,

Какого рода завтра клизму

Судьба решила нам поставить.

Не успел я расконсервировать свою машинку, как меня вызвали к начальнице.

— Ну, приступай, — сказала Лесли.

— Как приступай? — удивился я. — Ты же говорила, что начинать надо с восьмого октября…

— Ты понимаешь, — глаза начальницы подозрительно забегали, — тут такое дело…

А произошло вот что: разобранные, скомплектованные, развешанные по темам, по актам, по размерам костюмы во время нашего отпуска какая-то мудрая голова распорядилась отдать в химчистку. В принципе ничего экстраординарного тут нет, это рутинная процедура — костюмы в МЕТ чистятся чуть ли не после каждого спектакля. Но в данном случае опять никто не взял в голову, что костюмы шились в России и что на них нет ни единого лейбла. И вместо двух тысяч скомплектованных, пронумерованных костюмов я получил почти десять тысяч разрозненных наименований, поскольку, как всем понятно, костюм состоит из нескольких предметов, и кремовые чикчиры с красным гренадерским мундиром и белоснежной батистовой сорочкой в один барабан в химчистке не засунешь.

Что теперь со все этим добром делать было непонятно ни мне, ни начальству, глаза которого слегка голубели при встречах со мной. В верхах, наверное, что-то решалось, но до моего сведения пока ничего не доводилось, и я сидел один в огромном репетиционном зале, смотрел на развешанные в беспорядке по ракам костюмы и думал о неистребимой российской привычке вляпываться в одно и то же дерьмо по многу раз. Ведь давал же себе зарок держаться от руководящих мест подальше.

По идее всю работу следовало делать заново. То есть опять обмеривать, комплектовать, развешивать по номерам. Но тогда этим занималось восемь человек, а у обладателя персонального кресла 101 господина Вилара дела к этому времени пошли хуже некуда. За 2000 год он потерял 65% стоимости своих активов, в 2001-м — еще 50%. За два с половиной года его состояние уменьшилось в 12 раз. Так, во всяком случае, утверждал журнал “Форбс”. (A propos: к моменту выпуска спектакля злосчастный любитель оперы в результате какого-то мошенничества уже имел персональное место в другом Метрополитен — Метрополитен коррекшн центр — тюрьме, что неподалеку от его предыдущего места работы на

От бурь на Олимпе больше всех страдают не боги, а простые смертные. Финансирование спектакля существенно сократилось, и вместо восьми или хотя бы шести человек, да пусть даже и

Решили начать с того же, что и предыдущая команда: развесить по номерам, благо я в свое время предложил все части одного костюма пометить одним номером. Работа облегчалась тем, что уже были bibles, хотя кардинально это проблемы все равно не решало. Работу, которая делалась в течение пяти месяцев восемью работниками, говорящими на одном языке, сделать за месяц силами трех, говорящих на разных, представлялось затруднительным. В истории человечества уже был подобный прецедент. Чем он закончился, хорошо известно: Вавилонская башня так и не была построена.

Не буду подробно рассказывать, как я выходил из этой ситуации. С одной стороны, чтобы не увязнуть в ненужных подробностях, с другой — чтобы не показаться нескромным, поскольку проблему эту я

Но не зря в народе говорят: “Все беды от большого ума”. Упростился-то он упростился, но тем самым я опять подвел под себя и под свой коллектив опасную мину. Штат двенадцать человек был определен, исходя из представлений начальства о количестве переделок. А в результате внедрения моей системы весь процесс практически свелся к необходимости укоротить рукава или удлинить брюки, для чего достаточно было трех-четырех человек. Ответственный грамотный начальник, радеющий об интересах производства, должен был, наверное, часть работников уволить. Если бы я хотел делать карьеру, я бы, вероятно, так и поступил. Но мне, по причинам, изложенным выше, это счастье даром было не нужно. К тому же у меня уже были моральные обязательства перед моим коллективом, и лишить их работы

Помещение для нового цеха театр арендовал на 26-й улице Манхэттена, в то время как сам МЕТ расположен в

Я уже говорил ранее, что в портновской команде нашей были специалисты в разных областях человеческих знаний. В том числе талантливый молодой программист Андрюша Плетенецкий, занимающийся сейчас какими-то сугубо секретными, судя по количеству данных им подписок о неразглашении, разработками в компании “Microsoft”. А в то время он и его семья только-только прибыли в эмиграцию и ему нужна была хоть какая-то работа. Так почему бы и не портным? Многие начинают с уборщиков. Он, правда, не знал с какой стороны вдевать нитку в иголку, но вполне успешно работал в нашем дружном коллективе, пришивая пуговицы и лейблы, делая другую мелкую работу не хуже, чем я в свое время. Когда возникла идея электронного подбора костюмов, он написал программу, сделал демонстрационный диск, который я и предъявил начальству с объяснениями как и что. Мы тут же прослыли Russian genius, и ныне эта программа, как мне говорили, работает в Метрополитен уже и на других спектаклях. Но это так, к слову, в качестве похвальбы. Так вот, чтобы сократить количество начальственных звонков и посещений, я попросил Андрея сделать сайт, где было бы расписано все движение костюма от примерки до полной готовности, красиво этот сайт оформить — чтобы там и цветные графики, и логотип Метрополитен, и эффектные картинки, — а для пущего понта еще и заковыристо запаролить. С этим я пришел к Лесли и сказал:

— Лесли, я понимаю, что мой ужасающий акцент вызывает у тебя раздражение и решать вопросы по телефону трудно и некомфортно.

— Да нет, да что ты… — попыталась возразить толерантная, с головы до ног политкорректная Лесли. Но я пресек возражения в зародыше.

— Нет, нет, Лесли, — я скорбно поджал губы, — я понимаю, как тяжело разбираться в том, что я говорю. Поэтому — вот сайт, вот пароль. В любую минуту ты можешь выйти в интернет и посмотреть, в каком состоянии находится костюм, где он, на какой стадии готовности, когда будет доставлен в театр. Да и у мистера Вольпе, — намекнул я, — будет к тебе меньше вопросов. Он ведь тоже может посмотреть, как идет работа…

Сейчас, когда я пишу эти строки, подобный подход к работе стал рутиной. Тысячи, сотни тысяч фирм, организаций, бизнесов создают свои сайты. Но на дворе был 2001 год, это было внове, и работа произвела фурор. Наши акции поднялись на немыслимую высоту. Начальство получило новую игрушку и уверовало в то, что “если эти толковые русские ребята из пошивочного цеха так лихо решают неразрешимые проблемы, то уж костюмы они как-нибудь сделают”. Визиты и звонки прекратились, нас оставили в покое. Мы бодро укорачивали рукава и брюки, Андрей каждый день обновлял информацию на сайте, а у нас появилась возможность устраивать в рабочее время дни рождения, отмечать праздники и вообще вести привольную жизнь — посещать выставки, ходить по вернисажам, благо 26-я улица находится недалеко от района галерей Сохо и

Остальные ребята, за исключением пары уж совсем бестолковых, после окончания этой эпопеи остались в основном цехе Метрополитен и работают там по сей день. Так что объективная польза от нашей кипучей деятельности безусловно была.

Был и побочный выход в виде спектакля “Война и мир” на сцене Метрополитен со звездами мировой оперы в главных ролях. Справедливости ради следует сказать, что в этом, конечно, не только наша заслуга — Гергиев, Кончаловский и другие тоже немного постарались. Но и мы, несмотря на всю неразбериху, со своей задачей достойно справились, частично реабилитировав в глазах американцев Россию, к которой мы, собственно, отношения уже не имеем. Разболтанный трамвай со свистом проскочил мимо, слегка задев по касательной.

Для меня же главным результатом стало то, что на одной из выставок цифровой фототехники в основном выставочном центре Америки — Джавиц-центре, которую мы посетили, конечно же, в рабочее время, я приобрел свою первую профессиональную цифровую камеру. Событие, возможно, и не соизмеримое по масштабу с постановкой оперы Прокофьева, но вслед за героем Булгакова хочется повторить: “Как знать, любезный Никанор Иванович, как знать…”. Ведь благодаря именно этой камере появились мои портреты Иосифа Бродского, Василия Аксенова, Мстислава Растроповича, Петра Вайля, Андрея Синявского, Михаила Барышникова, Алексея Германа, Киры Муратовой, Марка Фрейдкина и других. Часть из этих замечательных людей уже ушла, оставив зияющие дыры в пространстве, а портреты остались, частично заполняя ту пустоту, которая образовалась с их уходом. А могли бы и не появиться, не возникни сердечная дружба двух дирижеров; если бы и руководство МЕТ не решило ставить “Войну и мир”; если бы мне не пришлось выкручиваться из абсолютно дурацкой ситуации с костюмами; если бы в результате этого не образовалось свободное время для посещения Джавиц-центра и еще миллион всяких “если бы”, “если бы”, “если бы”… Цепочки подобных событий можно вязать до бесконечности, ибо все в нашем бестолковом мире взаимосвязано.

Кстати, опера, несмотря на сумасшедшие затраты и дикую нервотрепку, прошла всего восемь раз и была снята с репертуара без особых надежд на восстановление. Да и дружба народов, к сожалению, пошла на убыль. Какое масло было разлито, какая Аннушка в этом виновата — мне неизвестно.