Пишут читатели журнала "Иностранная литература"

Когда-то «Иностранная литература» была не иностранной, а Интернациональной — на совещаниях высших партийных чинов обсуждались проблемы мировой революции и как идти завоевывать Индию. А до революции иностранную литературу переводили весьма увлеченно — наш журнал вполне может считать себя полномочным преемником «Вестника иностранной литературы». О бабушках и дедушках «Иностранки» пишет наш читатель Ольга Морева, заведующая сектором книжных памятников отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.

Уральские читатели «Вестника иностранной литературы»

О.В. Морева*

История «Вестника иностранной литературы» начинается в 1891 г. и в этом же году у журнала появляются свои читатели на Урале. Фонд Екатеринбургской общественной библиотеки им. В.Г. Белинского, открытой в 1899 г.,первые годы формировался дарами под пристальным вниманием своих учредителей — «Общества любителей изящных искусств», члены которого обладали хорошим литературным вкусом. Поэтому не удивительно, что вновь образованной библиотеке были подарены комплекты журнала изсодружества, так называемых,«толстяков» — «Вестник иностранной литературы».

Журнал сразу завоевал своих читателей уникальностью текстов, их качеством и актуальностью. Можно смело говорить, что редакция выполнила поставленную перед собой задачу: «Давать своим читателям, в художественном по возможности переводе, все выдающееся, что появляется в литературе Запада.При обилии материала, предоставляемого иностранной словесностью, без сомнения, необходим руководящий принцип, держась которого редакция могла бы из массы беллетристических, исторических и других сочинений выбрать действительно достойное перевода и имеющее положительный интерес для русского читателя. Прежде всего, произведения авторов, имена которых приобрели почетную известность в образованном мире, произведения, за которые ручается имя автора, найдут всегда место на страницах нашего журнала, но вместе с тем, редакция считает своею обязанностью, следя за текущею литературою всех стран, останавливаться и на именах менее или даже совсем неизвестных, давать произведения начинающих авторов, если они отмечены печатью таланта.<…> Принимая на себя задачу сделать наш журнал, так сказать, посредником между западной мыслью и русским читателем, мы употребим все усилия, чтобы выполнить ее по возможности удовлетворительно и заслужить доверие и любовь читателя» .

К середине XIX в. русская культура репродуцировала себя преимущественно в периодических изданиях, а «толстые литературные журналы» представляли «стабильную форму литературной коммуникации» . Российский феномен «толстых литературных журналов» невозможен был без провинциальных читателей. В. Б. Шкловский отмечал, что роль журнала заключалась в том, чтобы «служить связью между местом и центром» . «Журнализации» культуры способствовала эффективная работа почты. Почтово-посылочная книжная торговля, являясь одной из форм внемагазинной розничной торговли, развивалась с повышением уровня грамотности населения провинции, где книжная торговля или не развивалась, или могла предоставить лишь ограниченный ассортимент. Исследователи отмечают, что до этого времени услуга «книга-почтой» была доступна лишь «наиболее состоятельной и просвещенной части провинциалов» . В конце XIX — начале ХХ в. высокие темпы развития железнодорожного строительства и почтовой связи создали условия для доставки периодики и книг по почте в провинцию. Одновременно с развитием почты технические достижения в типографском деле (введение ротационного пресса) и развитие транспортной сети — привели к скачку в производстве и распространении периодических изданий.

Прежде чем обратиться к уральским читателям «Вестника иностранной литературы» представим количественные и качественные характеристики подписчиков на Урале во второй половине XIX — начале ХХ в.

Сбором сведений о своих подписчиках занимались редакции газет и журналов. Например, журнал «Современник» публиковал обзоры о числе подписчиков в 1859 и 1860 гг., считая, что они могут быть «очень важны для статистики если не образования, то, по крайней мере, любви к чтению в России» . Н.Г. Чернышевский, подводя итоги, отмечал, что в 1860 г. по сравнению с предыдущим количество подписчиков увеличилось на 20%, и что это увеличение (а оно постоянно идет с 1855 г.) нужно отнести «к действию общего хода литературы», которая постепенно становилась «более и более достойною внимания публики», поэтому круг читателей увеличивался. Больше всего читателей «Современника» в 1859 г. на Урале было в Оренбурге и Екатеринбурге (32 и 21 подписчик соответственно). Это можно объяснить тем, что в Оренбурге была сосредоточена военная и гражданская административные власти, представленная образованными чиновниками и офицерами. Оказавшись в отдаленном краю они, благодаря печатной продукции, могли не чувствовать оторванности от «столиц и света». Тоже можно сказать и о подписчиках в Екатеринбурге — неофициальной столице горного Урала.

Мнение о том, что в провинции «ничего не читают, или очень мало, а если и читают, то

На появление «читателя из народа» некоторые издатели отреагировали выпуском газет в двух ценовых вариантах: дорогом и дешевом. Так, печатались «Биржевые ведомости» в 1890-х гг. (годовая подписка стоила соответственно 25 и 4 руб.) . Другие пошли по пути увеличения тиража. Например, у петербургской газеты «Свет» он составлял до 70 тыс. экз. . «Сын Отечества» вместе с «Сельским вестником» были самими популярными изданиями в народной среде, как более доступные по цене и содержанию. Волостной писарьИрбитского уезда Пермской губернии М.Беззубов отмечал, что «некоторые из благоразумных крестьян детям своим не дают даром сидеть: покупают им книги, выписывают общедоступные газеты (вроде “Сельского вестника”) и заставляют читать вслух, внимательно прислушиваясь к прочитанному и сами» .

В 1895 г. уральские подписчики получили 2 430 648 экз. российских изданий и 1 197 иностранных , а в 1909 г. — 15 644 553 и 49 982 соответственно , т. е. за 14 лет количество полученных экз. отечественных газет и журналов в Пермской губернии увеличилось в 6, а зарубежных — в 42 раза (!).В этот период представители образованного общества, независимо от того, к какой профессиональной группе они принадлежали, читали очень активно и больше периодику. В 1888 г. А.Пругавин писал, что «круг лиц, интересующихся научными, литературными и общественными вопросами в провинции разросся до весьма почтенных размеров и до сих пор не перестает расти» . На это указывали тиражи выпускаемых газет и журналов, библиотечная статистика и рост индивидуальных подписчиков-провинциалов. Например, в1861 г. во всей Оренбургской губернии было лишь 105 подписчиков на журналы и газеты, а в конце 1860-х гг. только в Оренбурге выписывалось 536 газет, а всего в губернии — 1414, т. е. один подписчик приходился на 714 жителей. В Пермской губернии этот прирост произошел большей частью за счет читателей в уездных городах. Из 91 губернии Российской империи Пермская занимала 11 место по числу подписчиков «Вестника Европы», Вятская — 41, Оренбургская — 43, Уфимская — 50. Провинциальные подписчики этого журнала составляли 70% . Представленные материалы демонстрируют, что на Урале в конце XIX — начале XX в. постоянно шел рост количества подписчиков.

Эту положительную динамику закрепляли и читатели «Вестника иностранной литературы». По осколкам книжных собраний частных и общественных библиотек, сохранившихся в фонде Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, можно судить о подписчиках «иностранки» конца XIX — начала XX в.

Среди индивидуальных подписчиков были представители уральского чиновничества, купечества и интеллигенции. Издания для своих личных библиотек они, как правило, «одевали» в индивидуальные переплеты и снабжали не только экслибрисами, но и суперэкслибрисами. Эти владельческие знаки и позволяют нам познакомиться с читателями «иностранки». Так, суперэкслибрис «Н.Ф.Х.» расположен на корешке каждого номера годовой подшивки журнала за 1893 г., суперэкслибрис «К.Ч.» и экслибрис в виде штампа «Кирилл Михайлович Чернобровин» — на отдельных номерах за 1894 г., «А.Н.Ш.» — 1900 г., «Н.Ч.» — 1903 г.

На номерах за 1895 и 1900 годы сохранились владельческие знаки С.Н. Первушина — одного из представителей Екатеринбургской купеческой династии мукомолов. Отметим, что купечество Екатеринбурга было хорошо образовано, активно занималось научной и благотворительной деятельностью, участвовало в общественных и творческих организациях.Например, Петр Степанович Первушин был активистом «Екатеринбургского вольного пожарного общества» и одним из учредителей «Екатеринбургского общества велосипедистов-любителей и любителей физического развития», а в начале ХХ в. –членом товарищества «Издательство Уральский край», издававшего одноименную газету. Представительницаэтого рода — Александра Никифоровна Первушина была инициатором создания «Екатеринбургского дамского кружка».В доме Первушиных была не только прекрасная библиотека, но и картинная галерея, произведения из которой легли в основу первого художественного музея Екатеринбурга. Выбор Наличие в домашней библиотеке этой купеческой фамилии «Вестника иностранной литературы» не является чем-то исключительным.

Судя по владельческим знакам, это журнал пользовался популярностьюкак у индивидуальных подписчиков уральского региона, так и у читателей общественных книжных собраний. Не были исключением и читатели Белинки. Статистические отчеты библиотеки позволяют составить рейтинг «толстяков» у екатеринбуржцев в начале ХХ в. В 1900–1904 гг. лидерамибыли: «Мир Божий», «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы» и «Исторический вестник». В 1905–1906 гг. к ним добавились «Образование», «Современный мир» и «Былое». Эти журналы в 1900–1914 гг. делили между собой первенство в пятерке первых «толстяков». «Вестник иностранной литературы» в эти годы занимал 6–10 места. Наибольшее количество книговыдач во второй год существования библиотеки (1900) — 390 раз, убедило учредителей, что этот журнал нужно выписывать в двух экземплярах и все последующие годы это правило сохранялось. Общая подписка на периодику в библиотеки составляла от 40 до 60 журналов.

Согласно подсчетам библиотекарей Белинки, известно, что читательский интерес распределялся почти поровну между новыми журналами «иностранки» и за прошлые годы. И все же были года, когда читатели стремились познакомиться с новинками. Это революционный 1905 год и год выборов в первую Государственную Думу — 1906-й. Повышенный читательский интерес, вероятней всего, был связан с появлением в журнале новой рубрики «Иллюстрированной хроники русско-японской войны» и расширенным разделом «Заграничной хроники». Редакция журнала в 1904 г. обещала, что «существенно улучшатся» статьи и заметки «Заграничной хроники», так как авторы «будут освещать все выдающиеся события заграничной общественной и политической жизни», будут писать«обо всех наиболее значительных иностранных изобретениях и открытиях в области науки и прикладных знаний, обо всех крупных и характерных явлениях в литературе, театре, музыке и искусстве» . Еще одно новшество, введенное с 1905 года, касалось количества иллюстраций. Обилие визуального ряда в заграничных изданиях побудило редакцию разделить традиционный раздел с заграничной хроникой на два: иллюстрированный и неиллюстрированный. И хотя, «Вестник иностранной литературы» не относился к категории иллюстрированных журналов, рассчитанных на невзыскательную и малообразованную публику городских низов, учащихся народных школ и приобщающихся к чтению народных масс, все же журнал не мог пройти мимо новых полиграфических возможностей, которые позволяли улучшать качество фотографий год от года.

В 1910-е годы Вестник выписывался Библиотекой С.А. Тихоцкой, при которой был еще и кабинет для чтения. Эта была одна из лучших коммерческих библиотек Екатеринбурга, просуществовавшая 15 лет. Тихоцкие не по своей воле оказались на Урале. Уроженцы Харьковской губернии, представители знатных и состоятельных дворянских семей, владельцы обширных земельных угодий были «политическими». В 1885 г. Александр Александрович был приговорен к пяти годам ссылки в Сибирь за связь с «Народной волей». После отбытия наказания семья поселилась в Екатеринбурге. Тихоцкий открыл часовую мастерскую, а его жена –Софья Адольфовначастную б-ку (1904). Основу книжного фонда составила библиотекаадвоката П.Шабарова, значительно расширенная за счет новых книг и периодических изданий. К 1915 книжное собрание насчитывало около 15 тыс. экземпляров. Основными читателями (как и во всех библиотеках того времени) были учащиеся гимназий, реальных училищ города. По воспоминаниям горожан, хозяйка библиотеки стремилась не только предоставлять всем желающим интересующие их издания, но и формировать вкусы читателей, воспитывать у молодежи понимание классических образцов мировой литературы. С.А. Тихоцкая умерла в феврале 1918 г. в возрасте 70 лет. В1919 г. библиотека была национализирована и получила статус 2-й районной, а через год расформирована в виду плохой сохранности фонда (экземпляры этой библиотеки сейчас хранятся в отделе редких книг библиотеки Белинского). В 1993 г. в здании, где располагалась библиотека, открылась мемориальная экспозиция, посвященная просветительской работе С.А. Тихоцкой (современный музей Истории Екатеринбурга) .

Примечательно, что «Вестник иностранной литературы» Братство Симеона Верхотурского начало выписывать для Екатеринбургской епархиальной библиотеки в год ее открытия — 1894-й .Если на первом этапе своей деятельности библиотеканаходилась при Архиерейском доме и выполняла функцию миссионерской библиотеки, то в дальнейшем — прирастала изданиями светского характера для досугового, познавательного чтения,и в начале ХХ в. получила статус общедоступной.«Екатеринбургские епархиальные ведомости» сообщали, что при библиотеке бесплатный читальный залпосещалив основном «простой, рабочий народ» и учащиеся, а абонемент работал для «духовенства, учащих в духовных учебных заведениях и церковных школах» . В конце 1914 г. библиотека была переведена во вновь построенный Епархиальный дом. По публикациям в епархиальных ведомостях и сохранившимся изданиям, нам известно, что подписка Епархиальной библиотеки отражала широкий спектрмнений: от демократических и прогрессивных местных изданий (Зауральский Край, Уральская Жизнь), либеральных (Русское слово, Вестник Европы, Вестник иностранной литературы) до таких, как «Новое время» («сервильной, реакционной и беспринципной газеты») и «Колокола» («образчик черносотенной, погромной газеты»).

Кроме общедоступных библиотек «иностранку» выписывали ведомственные (как бы мы сейчас сказали) библиотеки: Нижнетагильских заводов, Общество служащих Нижнетагильских заводов, Нижнетагильского Общественного собрания, Главное управление Нижнетагильских Луньевских заводов, Екатеринбургское общественное собрание, Воткинского казенного завода, служащие станции Екатеринбург и многие другие.

Наличие заводских библиотек на частных и казенных заводах — региональная особенность развития библиотечного дела на Урале. Жители заводских поселков, занятые в производстве нуждались именно в таких библиотеках, т. к. их фонды могли не только удовлетворить запросы, связанные с профессиональной деятельностью читателей, но и разнообразить досуг. Такие библиотеки создавали определенную микросреду и занимали особое место в повседневной жизни заводских поселков и рудников. Их фондами могли пользоваться не только служащие, но члены их семей и даже лица, не связанные с заводским хозяйством (учителя, врачи, почтовые служащие, представители предпринимательских кругов и т. д.) .

Номера «Вестника иностранной литературы» сохранили многочисленные следы прочтения (пометы, записи и т. п.), кроме того, о читательском интересе к тем или иным произведениям можно судить по сохранности отдельных номеров и вырванным (!) или утраченным страницам.Видимо, с повышенным интересом, судя по внешнему виду, уральские читатели познакомились с произведениями Э. Золя «Деньги» (1891), Г. Эберса «Клеопатра» (1894), Дж. Джерома «Трое в одной лодке (кроме собаки)» (1894).

Самыми любимыми разделами в журнале с самыми зачитанными страницами были: «Из заграничной хроники — общественной и литературной» (1894, № 5), «Астрология для дам» (1905, № 1), «Иллюстрированная хроника Русско-японской войны» (1905. № 7), «Знаменитые преступления и уголовные процессы» (1907. № 6).

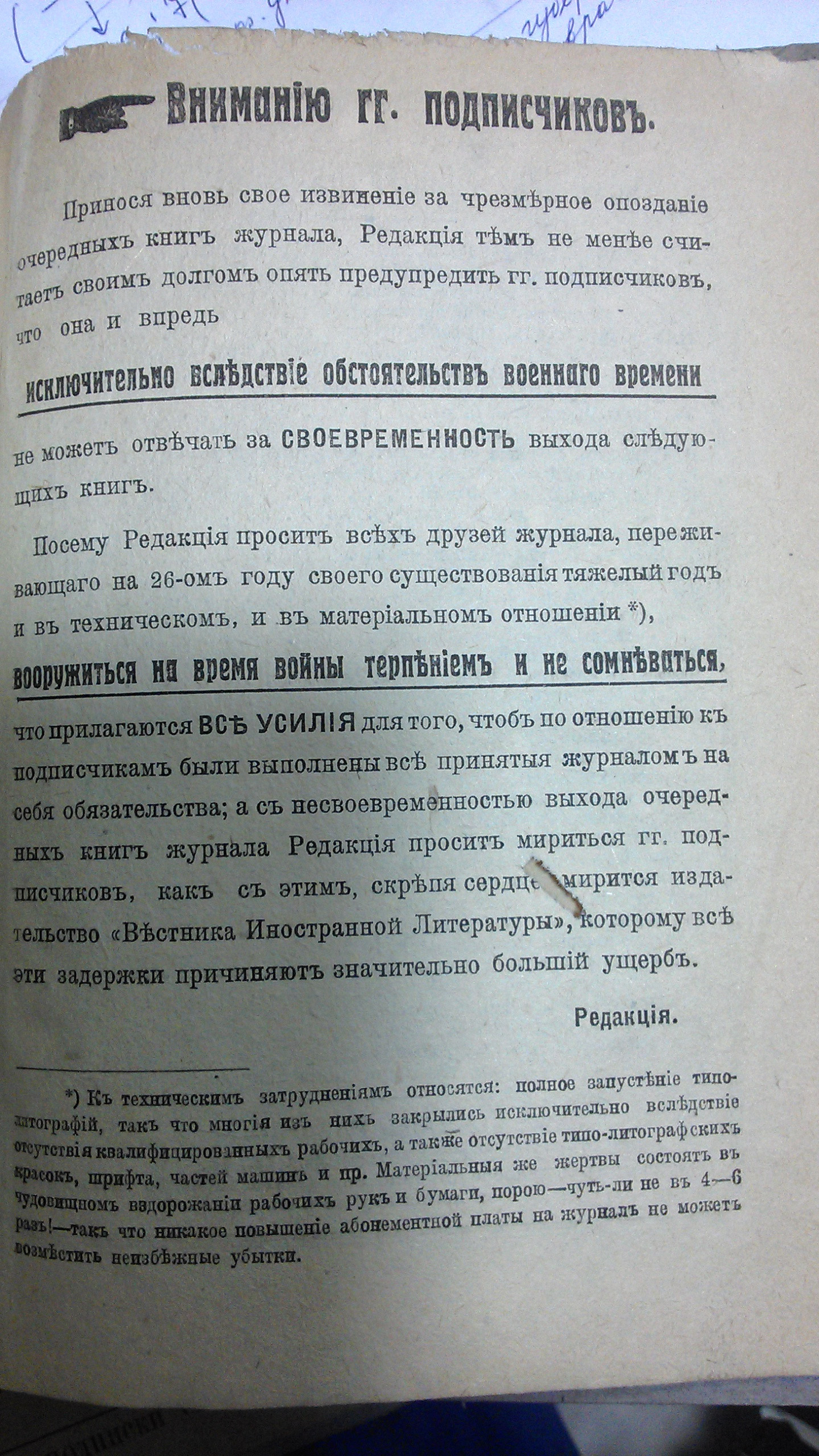

Читатели 1916–1917 гг. сохраняли верность своему любимому журналу, не смотря на задержки в выпусках журнала и сокращения количества номеров в военное время. О трудномпериоде из жизни «Вестника» узнаем из редакционных объявлений: «Приносим свое извинение за чрезвычайное опоздание очередных книг журнала, Редакция, тем не менее, считает своим долгом опять предупредить господ подписчиков, что она и впредь исключительно вследствие обстоятельств военного времени, не может отвечать за своевременность выхода следующих книг. Почему редакция просит друзей журнала, переживающего на 26-м году своего существования тяжелый год и в техническом, и в материальном отношениях, вооружиться на время войны терпением и не сомневаться, что прилагаются все усилия для того, чтобы по отношению к подписчикам были выполнены все принятые журналом на себя обязательства; а с несвоевременностью выхода очередных книг журнала Редакция просит мириться, как с этим, скрепя сердцем мирится Издательство «Вестника иностранной литературы», которому все эти задержки причиняют значительно большой ущерб» .

Последние номера вышли под одной обложкой с таким уведомлением от редакции: «Не имея возможности при нынешних экономических и политических условиях жизни продолжать издательское дело, не желая более или менее выполнять свои обязательства перед подписчиками, Редакция В.И.Л. дает в последнем выпуске журнала за 1916 год все окончания тех произведений, которые начаты печатанием в журнале за означенный год. О новом возрождении журнала будет своевременно оповещено газетными объявлениями». В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского за 1916 год сохранился полный комплект. Это значит, что уральские читатели «иностранки» были терпеливы и надеялись на лучшее.

Редакция «Вестника иностранной литературы» не случайно выбрала для эпиграфа редакционного вступительного слова цитату из А.С. Пушкина: «Переводчики — подставные лошади цивилизации» .Деятельность Вестника на протяжении 26 лет в качестве проводника русского читателя в мир западной литературы укоренила традицию «толстого» литературного журнала, содержащего переводные произведения, которая была продолжена «Литературой мировой революции», «Интернациональной литературой», а с 1955 г. неизменно выходит под сегодняшним своим именем «Иностранная литература».

* Морева Ольга Викторовна

Отдел редких книг, ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», Екатеринбург, кандидат исторических наук; moreva.o.v@yandex.ru

** Кстати сказать, подписка на журнал в первый год издания «с доставкой и пересылкой» стоила 4 рубля, без доставки — 3 рубля 50 копеек (Вестник иностранной литературы (ВИЛ). 1891. № 1.С. 4 обл.). В сравнении с другими «толстяками» это был изодин из самых доступных журналов. Так, в 1890-х гг. годовая подписка на «Русскую старину» и «Русское богатство» составляла 9 рублей, на «Исторический вестник» — 10 рублей, «Русскую мысль» — 12 рублей, «Вестник Европы» — 17 рублей (Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 14. Оп. 1. Д. 513. Л. 16).