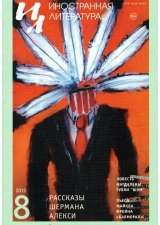

Тема для дискуссии о современной литературе от "Иностранки"

Александр Ливергант. Реплика в №8 за 2015 год

“…сидит щегол в клетке, у окошка”

или Симулятор виртуальной реальности

Была, помнится, в советское время такая газетная рубрика: “Письмо позвало в дорогу”. Меня “позвал в дорогу” не столько даже восьмисотстраничный роман американки Донны Тартт “Щегол”, который на радость любителям увлекательного чтива вышел в этом году в московском “Corpus’е”, сколько рецензия на него Юлия Дубова в 4-м номере “Нового мира”.

Рецензия на роман обращает на себя внимание двумя вещами. Заглавием — “Записки реконструктора”. И громкими именами, с которыми у рецензента ассоциируются “Щегол” и предшествовавшие ему романы Донны Тартт “Тайная история” и “Маленький друг”. Кого тут только нет. И “Портрет Дориана Грея” Оскара Уайльда, и “Волхв” Джона Фаулза, и романы Диккенса, и “Гарри Поттер” Джоан Роулинг, и даже “Идиот” Достоевского. И все эти книги “реконструируются”- сначала Донной Тартт и вот теперь Юлием Дубовым, назвавшим “Щегол” “умной, талантливой и очень грустной книгой”.

![Донна Тартт. Щегол. Роман. Перевод с английского А. Завозовой. М, «Corpus», 2015, 832 стр. Слово «реконструкция» в последнее время приобрело некий зловещий смысл. Однако в изменении уже существующих предметов с целью придания им новых свойств ничего особо порочного нет. Равно как и в попытках воспроизведения уже существующего посредством некоторой новой модели, если изначальная модель либо неизвестна, либо непонятна.Первый роман Донны Тартт «Тайная история» принято называть психологическим триллером[1], и вот это самое определение «триллер» представляется несколько поверхностным. Да, читается залпом, как триллер, но это, кажется, единственное сходство, если не считать того, что в центре романа тщательно спланированное и безукоризненно исполненное убийство, но ведь в «Преступлении и наказании» тоже убийство, да еще и двойное, однако никому не приходит в голову назвать роман Достоевского триллером или детективом.В этом романе Донна Тартт, судя по всему, вполне осознанно, но еще довольно робко испытывает любопытный прием, который потом, в «Щегле», будет ею применен многократно и с размахом. Она устраивает перекличку с другим романом, очень известным, хорошо прочитанным и супер-популярным. У него есть своя аудитория, и Донну Тартт эта аудитория очень устраивает. Она ей нравится. Для нее изначально и планировалась «Тайная история».](https://fastly.syg.ma/imgproxy/pOibW3tkGGK08AG6Xi5uvC3M7MC-dREBxCYAZBXX8uQ/aHR0cHM6Ly9mYXN0/bHkuc3lnLm1hL2F0/dGFjaG1lbnRzLzcz/MGRlMzIzZThjM2Zm/YjBkODE0NTFjZTQz/MTJhYzA2MjBjOGRl/NmEvc3RvcmUvYjhl/MTZjMzE0M2RiMTQy/ODBmMDY5NDhhZmI3/MGU1YmEyNTJhZjlh/MzdlZWExMjQ2Y2Qy/ZTE4ZWU2MWRkL2Zp/bGUuanBlZw)

Насчет ума, таланта и грусти можно поспорить, но то, что Донна Тартт — мастер импровизаций на классические темы — факт неоспоримый. В “Щегле”, Дубов прав, можно и в самом деле, причем невооруженным глазом, разглядеть и Диккенса, и Фаулза, и Стивенсона, и Достоевского. И много кого еще. Раскрыв этот увесистый том, читатель наверняка испытает чувство ностальгии: он встретит и знакомых с детства персонажей (даром что под чужими именами), и заимствованные из классики, узнаваемые сюжеты и мотивы. Рассказчик Тео Декер и характером, и судьбой схож с Оливером Твистом — хотя то, что выпало на долю сироте Донны Тартт, сироте Чарльза Диккенса не приснилось бы и в кошмарном сне. Много общего у Тео и с Пипом из “Больших надежд”. Похож он (и внешне тоже) и на

Вот только “реконструирует” классику Донна Тартт с целью отчетливо утилитарной. Как всякий массовый романист она отлично уяснила себе, что, во-первых, автору развлекательных книжек изобретать велосипед нет нужды. Пусть его изобретают джойсы, кафки и беккеты. Автор же, обслуживающий массовую читательскую аудиторию, чтобы легко, увлекательно читаться, чтобы держать читателя в тонусе, должен быть узнаваем, уметь встроиться в традицию, а не выбиваться из нее. И

Читаешь эту “умную, талантливую и очень грустную книгу” и думаешь, что литература за последние три века сделала полный круг. В позапрошлом столетии Бальзак, Диккенс и Достоевский “гримировались” под сенсационных романистов, черпали сюжеты из криминальной хроники — и при этом оставались Бальзаком, Диккенсом и Достоевским: с Эженом Сю, Бульвером-Литтоном или Сенковским их не спутаешь. Сегодня же авторы из разряда массовых стремятся сойти за писателей проблемных. Пишут романы воспитания, которые не способны воспитать ни героя, ни — тем более — читателя; читатель, впрочем, воспитываться вовсе не собирается. И при этом щедро нашпиговывают их либо всевозможной нечистью: наркоманами, убийцами, террористами, азартными игроками, мошенниками — либо же, по контрасту, — ходячими добродетелями, вроде благородного, всепрощающего “краснодеревца” Хоби. А сколько в “Щегле” полезной информации, до которой серьезному писателю обычно нет дела! Зато читателя “Щегла” Донна Тартт научит и старинную мебель ремонтировать, и косяки скручивать, и разбираться в сложнейших кулинарных рецептах и картинах кисти старых мастеров.

И читатель на этом бале-маскараде совсем теряет голову, принимает блокбастер за большой американский роман — Ю. Дубов, правда, не решил, английский это роман или американский. Попытку же Донны Тартт рассказать о мире Диккенса… “в реалиях совершенно не диккенсовских” рецензент воспринимает не имитацией, а импровизацией, и “импровизацией великолепной”. Особенно, по мнению Ю. Дубова, удалась автору импровизация на тему “Идиота” Достоевского, которая “играет исключительно подчиненную и мотивирующую роль”. Роман Достоевского в “Щегле” действительно, как мы уже отмечали, присутствует, не вполне понятно, правда, в чем его “мотивирующая роль”, да и что это словосочетание означает. И как “подчиненная роль” согласуется с “мотивирующей”. И, главное, что нового, оригинального в “ключевой” мысли Бориса, почерпнутой у князя Мышкина: “А что, если эта наша нехорошесть, наши ошибки и есть то, что определяет нашу судьбу, то, что и выводит нас к добру?” Если эта не слишком внятно выраженная мысль и казалась глубокой и парадоксальной, то очень давно, до Гёте, Ницще и Достоевского, и Борис — позволю себе невольный каламбур — Америки не открывает.

Удался, считает Юлий Дубов, и перевод, за что в конце своей рецензии он выносит Анастасии Завозовой “отдельную благодарность”. По мне же, благодарить А.Завозову и ее редактора (профессия, лишний раз убеждаемся, увы, умирающая), по правде говоря, особенно не за что. Русская версия романа (читавшие книгу в оригинале уверяют, что Д.Тартт — превосходный стилист) сродни ухабистой дороге — спотыкаешься на каждом шагу. Есть словосочетания несколько, как бы помягче выразиться, необычные, вроде “подзаброшенных будуаров”, “резких личиков”, “с искрящим в животе волнением”, “тряхнуло нереальной легкостью”, “не хотелось переговариваться через ее тело”, “прошел на несколько картин вперед”, “общительно сказал он”. А есть и вовсе непонятные: “взбитый взрез воды”, “ужасные тела-формы” и прочие. А как вам понравится такая фраза: “Симулятор виртуальной реальности перещелкнулся в цвет”? Да и матерок на Невадщине (роман, предупреждает нас классификатор 18+,“содержит нецензурную брань”) выглядит, прямо скажем, необязательным.

Как и безудержные похвалы рецензента в адрес интеллектуального блокбастера или психологического триллера (как кому нравится) реконструктора Донны Тартт. Прав был один американский издатель, который в ответ на упрек серьезного писателя, что его книги плохо расходятся, возразил: “Ничего удивительного. Читателю подавай плохие книги, а не хорошие”.