Джефф Уолл. «Отметки безразличия»: аспекты фотографии как концептуального искусства. Часть 2

ФОТО → станция представляет вторую часть работы Джеффа Уолла «“Отметки безразличия”: аспекты фотографии как концептуального искусства"». Ссылка на первую часть — https://syg.ma/@photostation/dzhieff-uoll-otmietki-biezrazlichiia-aspiekty-fotoghrafii-kak-kontsieptualnogho-iskusstva-chast-1

II. Дилетантство

Фотография, как и все предшествующие ей виды искусства, основана на мастерстве и фантазии практикующих ее художников. Однако судьба всех искусств — стать модернистскими через критику собственной легитимности, в которой под сомнение ставятся наиболее тесно ассоциированные с ними приемы и способы. Волна редуктивизма, захлестнувшая всех в 1960-е годы, конечно же, готовилась в течение предшествующего полувека, и именно созревание (можно даже сказать, тотализация) этой идеи привлекло внимание к возможности существования «концептуального искусства», к искусству, содержание которого было ничем иным, как собственной идеей о себе, и к истории становления респектабельности этой идеи.

Художники и скульпторы работали над этой проблемой, тщательно изучая и отвергая свои собственные способности (хотя бы экспериментально), особые способности, которые исторически отличали их от других людей: не художников, неквалифицированных или бездарных людей. Этот акт отречения имел моральные и утопические последствия. Для художника радикальный отказ от соучастия в западных традициях стал мощным новым знаком отличия в новую эпоху, которую Ницше назвал «переоценкой всех ценностей». (4) Более того, значимость этого отказа была практически сразу же очевидна для людей, даже поверхностно знакомыми с искусством, хотя это и проявлялось в негативном ключе: «Что! Ты не хочешь, чтобы вещи выглядели трехмерными? Глупость!» Было легко заметить тот факт, что то, что раньше считалось ключевым для искусства, было из него удалено. С тех пор, какие бы вещи художник не создавал, они, в первую очередь, являлись следствием отсутствия тех элементов, которые раньше присутствовали всегда. Восприятие, если не создание модернистского искусства, было последовательно сформировано этим явлением, и идея модернизма как такового неотделима от него. Исторический процесс критической рефлексии находит свою структуру и идентичность из течений, характерных для старых изобразительных искусств, таких как живопись. Драма модернизации, в которой художники отбрасывают антикварные черты своих métiers, была настолько захватывающей, что стала концептуальной моделью для модернизма в целом. Клемент Гринберг писал: «Некоторые факторы, которые мы привыкли считать существенными для создания и переживания искусства, показали, что не являются таковыми. Так как модернистская живопись смогла обойтись без них и всё же предоставить возможность зрителю пережить искусство во всей её полноте.» (5)

Абстрактное и экспериментальное искусство начинает свою революцию и продолжает свою эволюцию, отказавшись от изобразительного, от своей собственной истории как иллюстрации, а затем проводит секуляризацию института, который был известен как Репрезентация. Живопись находит новый телос, новую идентичность и новую славу в том, чтобы быть местом, где это преобразование раскрывается.

Общеизвестно, что именно появление фотографии — представительницы промышленной революции в области изображения — запустило исторический процесс модернизма. Однако собственное историческое превращение фотографии в модернистский дискурс определяется тем, что, в отличие от старых искусств, она не может обойтись без изображения, и поэтому, видимо, не может участвовать в приключениях, которые она сама же и предложила.

Таким образом, дилемма в процессе легитимации фотографии как модернистского искусства заключается в том, что медиум практически не обладает несущественными характеристиками, какими, например, обладает живопись, и поэтому не может соответствовать духу редуктивизма, так лаконично сформулированному Гринбергом в этих строках, также из «Модернистской живописи»: «То, что должно было выставляться, должно было быть не только уникальным и неотъемлемым в искусстве в целом, но и уникальным и неотъемлемым в каждом отдельном виде искусства. Каждое искусство должно было определить посредством своих собственных операций и произведений, какие эффекты присущи только ему самому. Это, безусловно, сузило бы область его компетенции, но в то же время сделало бы его право на эту область еще более гарантированным.» (6)

Сущность модернистской деконструкции живописи как способа создания изображений была реализована не в абстрактном искусстве как таковом. Она была реализована через проведение границы между Изображения как институции и необходимой структурой самого изображения. Можно было физически отделить действия художника — прикосновения кисти, которые исторически всегда, по крайней мере на Западе, приводили к созданию изображению — от самого изображения. И абстрактное искусство было этому самым убедительным доказательством.

Фотография создает изображение не путем аккумуляции индивидуальных отметок, а путем мгновенного срабатывания единого механизма. Все лучи, которым разрешено пройти через объектив, сразу же формируют изображение, а объектив, по своему определению, создает резкое изображение на правильном фокусном расстоянии. Изображение — это единственно возможный результат работы системы камеры, а вид изображения, формируемый объективом, является единственным возможным в фотографии. Таким образом, как бы ни впечатляла фотографов аналитическая строгость модернистского критического дискурса, они не могли непосредственно участвовать в нем со своим искусством, потому что специфика их медиума не позволяла этого. Этот физический барьер во многом связан с отдаленными отношениями между живописью и фотографией в эпоху арт-фотографии в первые шестьдесят лет этого столетия.

Несмотря на этот барьер, в середине 1960-х годов многочисленные молодые художники и студенты художественных вузов апроприировали фотографию, отошли от авторских версий ее практики и насильственно подвергли медиум полномасштабному погружению в логику редуктивизма. Самый большой редуктивизм произошел на уровне навыков. Фотографию можно было бы интегрировать в новую радикальную логику, устранив всю ту живописную остроту и техническую сложность, которые она накопила в процессе имитации Великого Изображения. Через поиск путей легитимизации снимков, демонстрирующих отсутствие привычных отметок изобразительного своеобразия, разработанных великими авторами, начиная с Атже и заканчивая Арбус, можно было найти в медиуме его незаменимые элементы, не отказываясь от изображения.

Уже примерно к 1955 году в рамках новой «новой объективности» — объективизма, порожденного ограничениями лирического неформального искусства, интровертных и самодовольно возвышенных форм искусства 1940-х и 1950-х гг. — появилась переоценка вернакулярных идиом поп-культуры. Этот новый тренд в критике имел источники в высоком искусстве и высших школах, о чем свидетельствуют имена Джаспера Джонса и Пьеро Мандзони, Ролана Барта и Лесли Фидлера. Он продолжает фундаментальный проект раннего авангарда — нарушение границ между «высоким» и «низким» искусством, между художниками и остальными людьми, между «искусством» и «жизнью». Хотя в конце 1950 — начале 1960 годов поп-арт, казалось бы, концентрировался на приведении элементов массовой культуры к высококультурным формам, еще с 1920 годов ситуация была гораздо более сложной и противоречивой, а авангардные и «высококультурные» мотивы и стили получили широкое распространение в различных новых культурных индустриях Европы, Соединенных Штатов, Советского Союза и других стран. Этот переход между «высоким» и «низким» стал центральной проблемой для авангарда, поскольку именно в нём наиболее ярко отразился процесс модернизации всех культур. Главный вопрос состоял в том, будет ли искусство, появляющееся из прошлого, «модернизировано» — растворено в новых масс-культурных структурах.

За всеми склонностями к редуктивизму парила тень этой великой «редукции». Эксперименты с «ан-эстетикой», со «взглядом не-искусства», с «состоянием отсутствия искусства» или с «потерей визуального», в этом свете являются своеобразным искушением судьбы. За формулой Гринберга, впервые разработанной в конце 1930-х годов, скрывается страх, что, наконец, не будет никаких незаменимых характеристик, различающие искусства, и что искусство в том виде, в котором оно до нас дошло, на самом деле очень даже заменимо. Игра с

Поэтому радикальные деконструкции принимали форму поиска моделей «ан-эстетики». Дюшан составил карту этой территории к 1920 году, и его влияние стало решающим для новых критических объективизмов, поднявшихся сорок лет спустя во главе с Герхардом Рихтером, Энди Уорхолом, Мандзони, Джоном Кейджем и остальными. Ан-эстетика нашла свою эмблему в

Беспрецедентный мимесис «состояния отсутствия искусства» со стороны художников начала 60-х годов кажется инстинктивным отражением этих строк из «Эстетической теории» Теодора Адорно, которая создавалась в тот же период: «Эстетика, или то, что от нее осталось, кажется, молчаливо предполагает, что выживание искусства не вызывает сомнений. Поэтому центральным для подобной эстетики является вопрос о том, как искусство выживает, а не о том, выживет ли оно вообще. Сегодня этой точке зрения мало доверяют. Эстетика больше не может полагаться на искусство как на факт. Для того, чтобы искусство оставалось верным своей концепции, оно должно перейти в

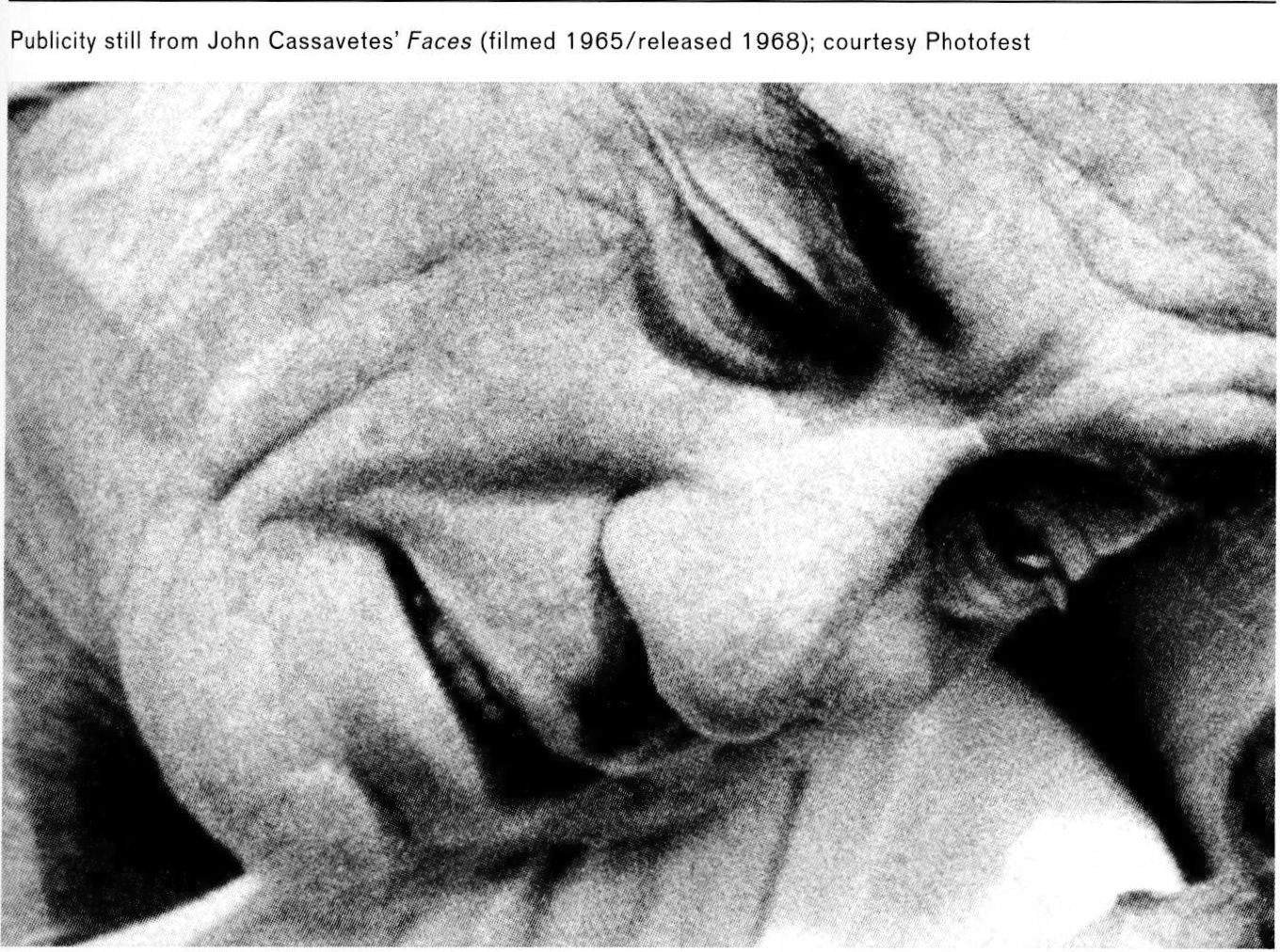

Чистое апроприирование ан-эстетики, воображаемого завершения жеста перехода в

Похожие на любительские кино и фотоснимки стили, конечно, связаны с документальной традицией, но их глубочайший резонанс связан с творчеством настоящих любителей — населения в целом, «людей». Для начала мы должны признать сознательный утопизм в этом повороте к технологическому вернакулярному: лозунг Йозефа Бойса, что «каждый человек — художник», или неуверенные условия Лоуренса Вайнера для реализации и обладания его произведениями, с особой ясностью отражают идеалистическую сторону утверждения о том, что создание произведений искусства должно быть и действительно стало намного проще, чем это было в прошлом. Эти художники утверждали, что большая часть людей была исключена из искусства социальными барьерами, приняли свою идентичность как «бездарных» и «не-художественных», а потому возмущались высоким искусством, которое доминирующие институты безуспешно заставляли их почитать. Это возмущение было движущей силой обывательской массовой культуры и китча, а также репрессивного общественного и законодательного отношения к искусству. Продолжение власти специализированного высокого искусства усилило отчуждение как народа, так и специализированных, талантливых художников, которые, как объекты недовольства, развили в себе элитарную антипатию к «сброду» и связывали себя с высшим обществом как своим единственно возможным покровителем. Разорвать этот порочный круг «авангарда и китча» могло только радикальное преобразование и отрицание высокого искусства. Эти аргументы повторяют аргументы ранних конструктивистов, дадаистов и сюрреалистов почти дословно, но нигде это не выражено более осознанно, чем в «Обществе спектакля» (1967) Ги Дебора: «Как движение отрицания в погоне за собственной трансцендентностью в историческом обществе, где история не переживается напрямую, искусство в период его распада, является одновременно искусством перемен и ясным выражением невозможности перемен. Чем более грандиозны его требования, тем дальше от его понимания находится истинная самореализация. Это искусство, которое обязательно является авангардным; и это искусство, которое не является таковым. Его авангард — это его собственное исчезновение.» (9)

Практическая трансформация искусства (в противоположность идее о его трансформации) подразумевает трансформацию методов как художников, так и их зрителей, цель которой — уничтожить или сломать обе эти категории, превратив их в некий диалектический синтез — подобную Шиллеру категорию эмансипированного человечества, которая не нуждается ни в Репрезентации, ни в Аудитории. Эти идеалы стали важным элементом в движении по трансформации художественного ремесла, которое открыло вопрос о мастерстве. Утопический проект, созданном с целью заново найти истоки творчества в спонтанности и интерсубъективности, проект, освобожденный от всякой специализации и зрелищности в сочетании с настоящим изобилием технологий потребления света, узаконивающий широко распространенные в искусстве и художественном образовании «отказ от навыков» и «открытие навыков заново». Лозунг «живопись мертва» был слышен в авангарде с 1920 года. Это означало, что больше нет необходимости отделять себя от народа через приобретение мастерства и чувствительности, лежащих в основе эксклюзивности и скрытности художественного ремесла. Вообще было абсолютно необходимо не делать этого, а вместо этого надо было вносить радикальное воображение в те способности и техники, которые стали доступны благодаря самой современности. И первой из них была фотография.

Претензии радикалов к фотографии, как мы видели, заключались в ее эволюции в

Знаменательно, что мимесис любительства начался примерно в 1966 году, то есть в последний момент «эпохи Истмана» в любительском фотоискусстве, в тот момент, когда Никон и Полароид вершили в нем революцию. Этот мимесис начинается на пороге новой технологической ситуации, в которой способность среднего обывателя производить изображения вот-вот должна была совершить квантовый скачок. И это, таким образом, исторически был действительно последний момент «любительской фотографии» как таковой и как социальной категории, созданной и поддерживаемой обычаями и техниками. Концептуализм обращается к прошлому в тот момент, как оно проносится мимо на встречу будущему. Он оплакивает что-то в тот самый момент, когда оно указывает на мерцающую актуализацию авангардного утопизма с помощью технологического прогресса.

Если «каждый человек — художник», а этот художник — фотограф, то он станет им через участие в процессе, в ходе которого высококачественная фотоаппаратура будет освобождена от культового обладания исключительно специалистами и станет доступной для всех на гребне волны консьюмеризма. Миры Бойса и Маклюэна смешиваются, в то время как обыватели становятся обладателями оборудования «профессионального класса». В этот момент дилетантизм перестает быть технической категорией, он раскрывается как мобильная социальная категория, в которой ограниченная компетенция становится чистым полем для исследований.

«Великое искусство» установило идею (или идеал) безграничной компетентности, волшебство постоянно развивающегося таланта. Этот идеал стал негативным или, по крайней мере, очень скучным в контексте редуктивизма, а понятие ограниченности в компетенции, навязываемая репрессивными социальными отношениями, оказалось несет в себе захватывающий потенциал. Подражать человеку с ограниченными навыками — это стало провокационным творческим актом для талантливого и опытного художника. Это был новый опыт, который противоречил всем принятым идеям и стандартам искусства, и это был одним из последних жестов, который мог произвести авангардный шок. Этот мимесис означал (или выражал) исчезновение великих традиций Западного Искусства в новых культурных структурах, созданных средствами массовой информации, потребительским кредитованием, пригородной урбанизацией и рефлексирующей бюрократией. Акт отречения, необходимый искусному художнику для того, чтобы воплотить этот мимесис в жизнь и создать произведения демонстрирующие его последствия — это скандал, характерный для авангардного желания, желания занять все дальние пределы эстетического, его точки схода.

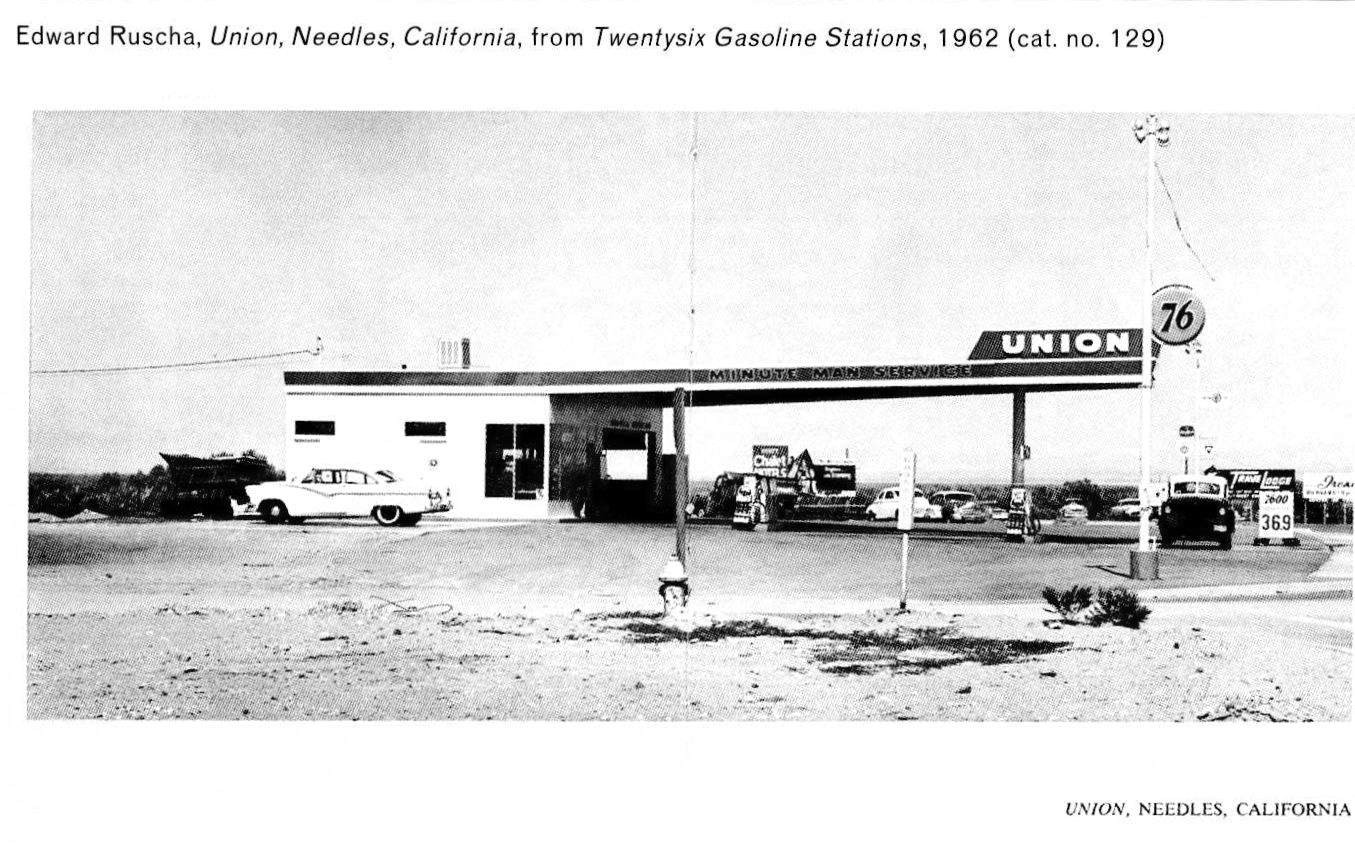

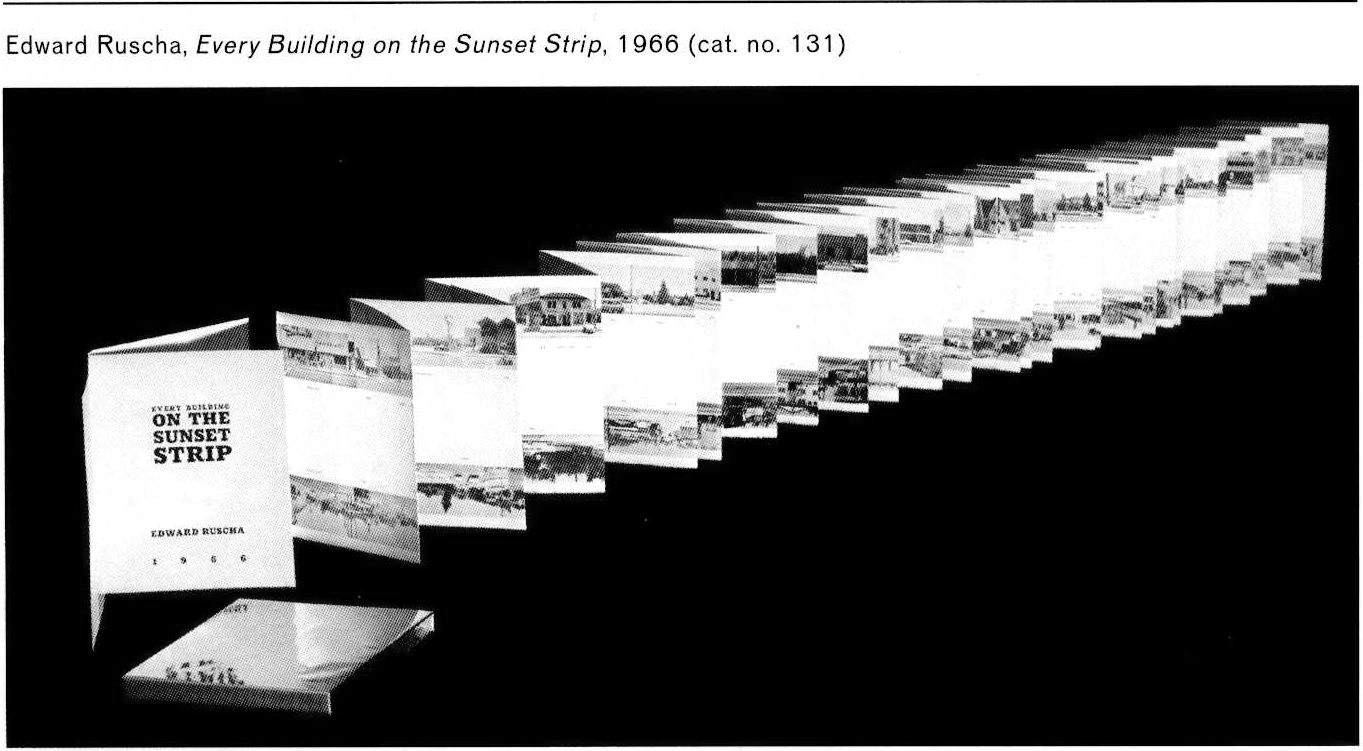

Много примеров такого любительского мимесиса можно почерпнуть из корпуса произведений фотоконцептуализма, и, наверное, можно сказать, что почти все фотоконцептуалисты в той или иной степени увлекались им. Но одним из самых чистых и показательных примеров являются книги, изданные Эдвардом Рушей в период 1963—1970 гг.

По всем известным причинам, Лос-Анджелес был, пожалуй, лучшей площадкой для комплекса размышлений и пересечений между

Книги Рушея разрушают жанр «книга фотографий» — той классической формы, в которой арт-фотография заявила о своей независимости. «Двадцать шесть автозаправок» (1962) могут изображать автозаправочные станции вдоль маршрута Рушей между

Дилетантство — это радикальная редуктивистская методология в той мере, в какой она является формой исполнения этой роли. В фотоконцептуализме фотография позиционирует свой отход от критериев арт-фотографии через перфоманс художника как

Но, волоча на себе тяжелое бремя изображения, фотография не могла последовать вдаль ни за чистым, ни за лингвистическим концептуализмом. Она не может предоставить опыт отрицания переживания, но обязана продолжать предоставлять опыт Изображения. Не исключено, что тем фундаментальным шоком, который вызвала фотография, было то, что она показала такое изображение, переживание которого было настолько близко к переживанию видимого мира, как никогда раньше. Фотография демонстрирует свой объект, демонстрируя, что такое переживание; в этом смысле она дает «опыт переживания», и этим она определяет значимость изображения.

В этом свете можно сказать, что роль и задача фотографии — отвернуться от концептуального искусства, от редуктивизма и его агрессивности. Фотоконцептуализм был последним моментом предыстории фотографии как искусства, концом старого порядка, самой продолжительной и изощренной попыткой освободить медиум от его своеобразных дистанцированных отношений с художественным радикализмом и от его связей с Западным Изображением. И несмотря на то, что он потерпел неудачу, примерно к 1974 году он успел совершить революцию в нашем понимании концепции «изображения» и тем самым создал условия для реставрации этой концепции как центральной категории современного искусства.

4. Friedrich Nietzsche, “Ecco Homo,” in On the Genealogy of Morals and Ecce Homo, ed. Walter Kaufmann and trans. Kaufmann and R.J. Hollingdale (New York: Vintage Books, 1967), 290.

5. Clement Greenberg, “Modernist Painting,” in Clement Greenberg: The Collected Essays and Criticism, vol. 4: Modernism with a Vengeance, 1957-1969, ed. John O’Brian (Chicago:

University of Chicago Press, 1993). 92.

6. Ibid., 86.

7. Theodor Adorno, Aesthetic Theory, trans.

C. Lenhardt (London: Routledge & Kegan Paul, 1984), 464, 470.

8. Cf. de Duve’s argument that the Readymade can/should be nominated as painting.

9. Guy Debord, The Society of the Spectacle, trans. Donald Nicholson-Smith (New York: Zone Books, 1994), 135 (thesis 190).

10. Robert A. Sobieszek discusses Robert Smithson’s use of the Instamatic camera in his essay, “Robert Smithson: Photo Works,” in Robert Smithson: Photo Works, exh. cat. (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art and Albuquerque: University of New Mexico Press, 1993), 16, 17 (note 24), 25 (note 61).

Перевод Михаила Конинина. 2019-2020.

Редакция Юлии Алтуховой, по вопросам обращаться сюда.