Софии Камилл – на Страшный Суд

Я написал некролог памяти поэтессы Софии Камилл, чтобы узнали об этом все святые, все студенты, все суфии, все священники, все поэты, все маги, все шаманы, все раввины, все люди во всех мирах. Памяти моей сестры.

Начало: 25 декабря 2021-го года.

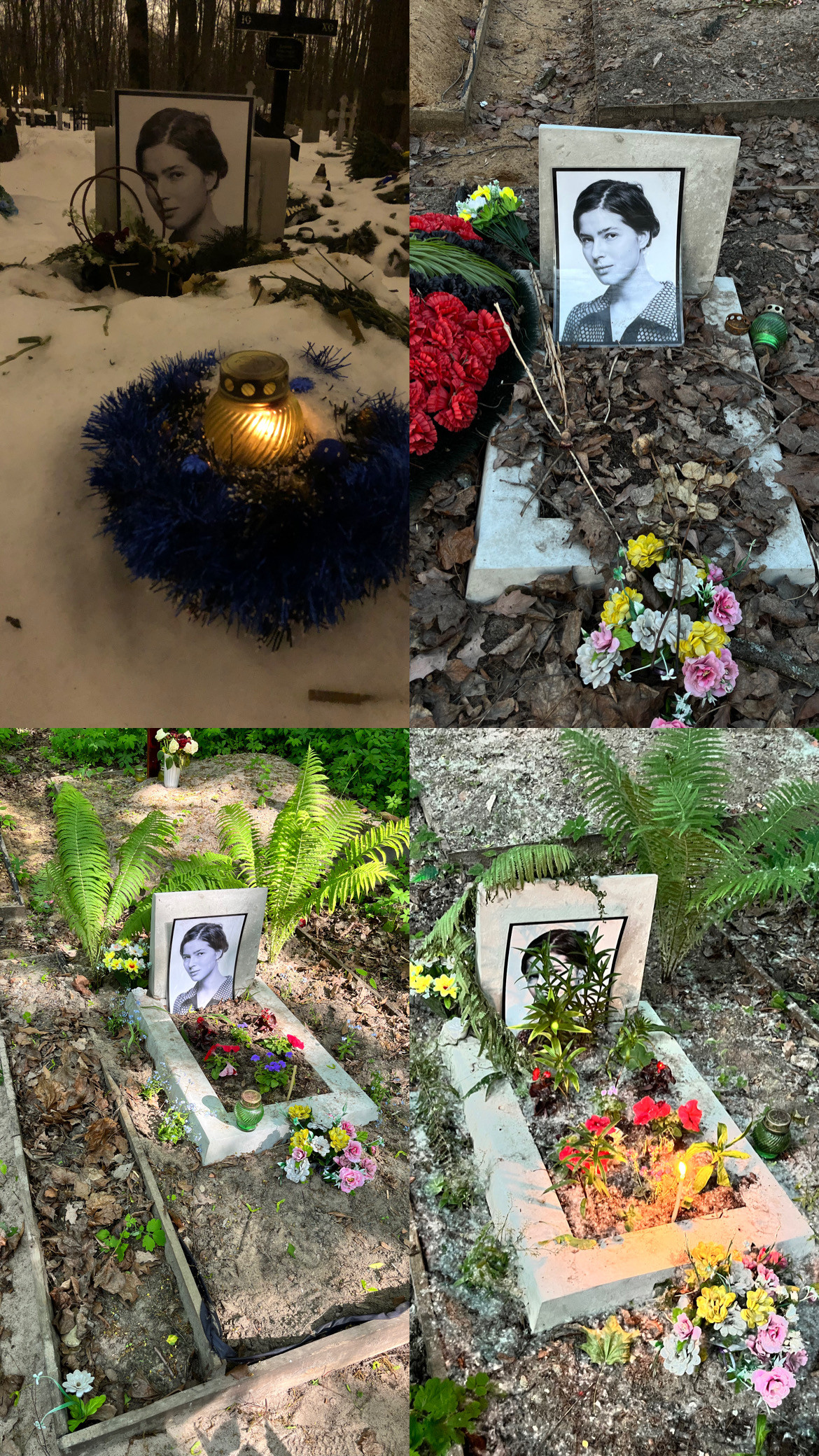

вчера я впервые был на отпевании в церкви, второй раз был на христианском захоронении и поминках, перед которыми я испытывал экзистенциальный ужас как перед иной, менее привычной, метафизикой и способом упорядочивания вечности (если бы не Станислава Могилёва, я бы вообще с ума сошёл, спасибо, ханун). впервые нёс гроб (не знаю, оказывал ли мне кто-то бóльшую честь), во второй раз ставил метку в карте для могилы молодой подруги.

больше не с кем выйти в понедельник в сад, стрельнуть самокрутку и поныть, что практика по литературоведению — это самое скучное, что было в нашей жизни. не у кого одолжить баварское платье, русский платок из картин в третьяковке и шубу как у пугачевой для наряда фёдора басманова.

я всегда завидовал ей как явственному благовестнику рая поэтов, но одновременно видел в ней самую милую девочку на свете.

говорят (как будто бы кто-то это сказал), что когда у тебя в городе появляется покойник, то ты связываешься с этим местом кровью и оно становится твоим. на меня это из-за воспитания действует вопреки рассудку, очень аффективно. быть частью Севера — это, несмотря на ужасный повод, удивительный дар для меня, о котором, конечно, я не просил., но и дарёному коню нельзя смотреть в зубы, даже если они острее черкесского кинжала.

/

На смерть жазушы’ (поэта/ки).

Памяти Софии Камилл

ты сказала, что моё стихотворение тебе понравилось тем же (а я, ты сказала, себе не изменяю), что и все: не отрицанием, а утрированием.

I.

ассаламу алейкум милый друг

не ме ки ту па (не уходи от меня)

моя белая эвора

и корни твои

омывает река с непроизносимым названием где-то между

северной зимой и нашей

казахской травой

эу бэби упс мадмазель

мен сені still жақсы естимін (я тебя всё ещё хорошо слышу)

милая милая белая эвора

уне де перду цестъ, а (как ты ушла вот так?)

говорю тебе

бауырым — это значит

моя печень

выроненная меж каменных плит

или подруга моя

формидабле (шикарна шикарна)

же те формидабле (ты была шикарна)

ну сентёс формидабле (мы были шикарны)

милая белая эвора

голос заморских застенных заграничных веток саксаула

твоих белых бледных милых рук

си дат гёрл

ватч дат син

диг ин де

денсин квин

выбросьте все платья в икее

сожгите все слова

кто-то выжил в геноциде

но я пережил тебя

II.

я выйду в сад

увижу перде (занавес) меж мной и тобой

твою ослепительную чёрную бурку

в которую спрятала

сладкое белое вино, но не то

твоих тупых мужиков и

две самокрутки

есть прикурить

а в ответ

сода́д

меня ждут острова

тёплого

зелёного мыса

и облако

полное холодного

чёрного дождя

/

Софи, ханум, жаным-ау, дорогая, милая, хорошая, солнце. Я не умею выражать любовь публично, но так глупо, что люди не стесняются ненавидеть друг друга в сети, но стесняются любить. я думаю о тебе постоянно, я ношу твою фотографию в телефоне и много плачу, иногда на людях, но не то, чтобы у меня из-за привычек южной степи, в которой мы встретились, это получается. я не хочу признаваться себе, что ты больше не стрельнёшь мне самокрутку, обёрнутую в турецкую бумагу; что мы больше не выступим вместе; что ты не переведёшь мою книгу на шведский (а кому мне ещё теперь доверить язык твоих северян?); что не поцелуешь в щёку при встрече.

я не знаю, говорил ли я тебе, что я тебе завидовал всегда, но это чистая, белая, как твоя нежная кожа, правда. ты самая юркая поэтка на свете!

я помню, мы с тобой зашли случайно куда-то во время какого-то мероприятия (просто случайно, пока шли в клуб, ты меня туда затащила), и ты юрко пробралась куда-то, а вернулась с бокалом шампанского, хах. ещё потом уговаривала меня стащить что-то, а я ей говорил, что её очередь тащить мне алкоголь, так как мы разбили мой коньяк, хах. и в итоге ты зашла в дикси рядом, а вышла с полуторкой сидра в сумочке!

я сказал тебе, так как не поцеловал иконы твои по очевидным причинам, где ты, дорогая, где ты на своём языке. и благослови тебя Аллах.

мы впервые читали стихи вместе на нашем факультете, в нашем доме мудрости, кринжа и шика. я помню, ты произносила Иссык куль будто змея с раздвоеным языком и таким шшш сссс зззз. ты была змеёй и факиром.

если бы я тебя спросил зачем тебе этот ахирет, зачем тебе эта рать святая, ты бы ответила громко и распевно, чтобы знали об этом все суфии: «Рамильчик, ничего ты не понимаешь. я верю: то бог меня снегом занёс, то вьюга меня целовала!!!». и так же громко бы рассмеялась

/

31 декабря 2021-го года.

что я знаю о России?

слишком многое

гордо посмотри вслед

своим уходящим векам

уповающим на Суд

как будто баржи каравана

начавшиеся заново

останови свои верблюды

вагоновожатый останови их

чисто по-братски

даже на краю обетованной земли

поставленный в угол в братской юрте

посреди блестящего китайскими звёздочками на потолке

неба

я не найду тебя

скрой слёзы в бурке

эта земля не стоит слёз

но стоит

трёх капель

чистой белой запёкшейся крови

Россия дарит мне покойников в виде

ретивых кобыл

с кабардинским тавром

чьи зубы острее лезвия бритвы

чьи ноги бушующие

словно ядовитый синий ветер

чьи глаза забыли

когда они ещё умели моргать

и когда они это сделали в последний раз

я знаю что такое Россия

но я не знаю что такое метафора

/

вместо языческого праздника поклонения времени я предлагаю вам стихотворение в некролог, потому что не оно властно надо мной, а Бог, родители и никотиновая зависимость.

/

ТЕМ, КТО ЕЩЁ НЕ УМЕР:

я разрешаю вам ебаться на моей могиле

но запрещаю смеяться

милая моя

солнышко степное

когда я умру

пусть об этом не знает никто

здесь нечем быть гордым

забудь мой дурацкий

немытый запах мои

чоп-чёрные волосы покрытые сигаретным пеплом

забудь моё имя

двойную фамилию три разбитых

будто ваза династии минь четыре дырки

пять лет дружбы на крови и общем

бескрайнем блядстве

забудь моё тело

я ненавидел его сильнее

чем любил тебя

помните только

мои узкие стеклянные глаза

которые я разбивал своими стихами

мои белые кости

которыми будете размешивать шорпа

мою чёрную как геноцид кровь

мои красивые словно ян палах руки

разрежьте кожу моих стихов

узрите чудесное

алое

словно паруса

мясо

и нитками

цвета знамени Пророка

да благословит его Аллах и да приветствует

сшейте обратно

/

15 декабря 2022-го.

Ровно год назад скончалась София Камилл, моя дорогая подруга. Год назад для меня всё свалилось в бездну. Ещё до Қаңтар и Лютий всё разломалось для меня тогда.

Весной, когда надо было что-то писать для обучения, мне не хотелось ничего отвлечённо-абстрактно-многомудрого. И я решил заняться вещью странной, но по-своему написанной с большой моей любовью — сухим научным (или около научным) языком написанная статья о Софии не как о подруге и не о её стихах отдельно внеконтекстуально, а о ней как «друг-антрополог». Про, быть может, какой-то метасюжет её творчества/жизни, не знаю насколько ей осознаваемый, но случившийся. Для меня, по крайней мере. Не объективизация, а какой-то разговор с ней о нас обоих, и всех остальных (надеюсь). Привожу его так.

***

СОФИЯ КАМИЛЛ: ОПЫТ ДРУЖЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И МИФОТВОРЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ТРАДИЦИИ

надеясь, что это тебе выпадет участь

сказать мне последнее слово

а остальным — напомнить, что смерти никакой нет

и наш разговор продолжается

Павел Банников

Неожиданная, трагичная и скоропостижная смерть Софии Камилл (полное имя: София Елизавета Николаевна Камилл) в декабре 2021-го года до сих пор является большим шоком для всего русскоязычного литературного процесса, но ясно одно: художественное наследие Софии ещё ждёт своего тщательного анализа. Однако же в этой статье я бы хотел, как друг, коллега и исследователь, сразу отмести те методы и попытки осмысления Софии как поэтки, которые являются моветоном и нерелевантными не только в данном конкретном случае, но и в традиции как таковой, а ещё попробовать определить некоторые возможные дальнейшие траектории. Опираться я буду на французскую социо-литературоведческую традицию, в которой аналогичные «прецеденты» уже случались. А именно — прецеденты «вундеркиндов», детей-поэтов.

Почему я называю Софию ребёнком? Казалась ли она мне таковой? Конечно нет, причём очень давно. К тому же, на момент смерти она была дееспособной совершеннолетней девушкой. Однако же и это может быть не помехой для общественности, падкой на нравоучения.

Скоро посыпятся обвинения всего и всех в недостаточном патернализме, и начнутся возгласы жалости в адрес «бедной девочки», которая прекрасно выполняет в глазах буржуазной общественности роль русского «вундеркинда». Как писал об этом феномене Ролан Барт, «вундеркинд» — это «объект, вызывающий поклонение в той самой мере, в какой он выполняет образцовую функцию всякой капиталистической деятельности — выигрывать время, сводить деятельность человеческого существования к проблеме количественной совокупности временных моментов, каждый из которых имеет свою стоимость». Или же, как в случае с Артюром Рембо, начнутся бесконечные литературные легенды. Иронично, конечно, то, что, согласно исследовательнице Ольге Пановой: «Сам Рембо, судя по всему, не придавал особого значения выработке своего „имиджа“ и не трудился над созданием биографической легенды. Но тем не менее это было сделано за него». Так и София, по моему опыту наблюдения за ней, не занималась этим, но, конечно, исследователи будущего найдут (или придумают) какую-то основополагающую жизненную травму и будут всё объяснять через / сквозь неё. Справедливо ли это всё? Конечно нет, потому что уводит нас от литературы и той антропологии, которая может быть продуктивна.

Анализируя поэзию Мину Друэ, французскую поэтессу, прославившуюся стихами в юном возрасте, Ролан Барт заявляет, что ажиотаж вокруг её творчества был вследствие того, что её стихи отвечали ложным представлениям буржуазии о целях и задачах поэзии. Он пишет: «…феномен Мину Друэ в том, что, будучи ребенком, она создает взрослую поэзию, принимает поэтическую сущность в лоно своей детской сущности. И поражает нас не взаимное разрушение этих сущностей (что было бы весьма плодотворно), но всего-навсего факт их поспешного смешения». Именно о взаимном разрушении сущностей детскости, взрослости и поэзии стоит говорить в подобных, как в случае с Софией Камилл, прецедентах «огромного таланта в юном возрасте».

Во-первых, что такое детство? Барт пишет о некоторой искусственности детства как понятия, разнящегося взависимости от эпохи: «Детство тем самым оказывается привилегированным возрастом гениальности. Во времена Паскаля детство считалось потерянным временем; задачу видели в том, чтобы поскорее с ним расстаться. Начиная с романтической эпохи (то есть с эпохи триумфа буржуазности), дело, напротив, идет уже о том, чтобы задержаться в нем как можно дольше. Отныне всякий взрослый поступок, совершенный в детстве (даже затянувшемся) свидетельствует о его вневременном характере, воспринимается как нечто чудесное именно потому, что совершен авансом. Завышенная оценка этого возраста свидетельствует о том, что его рассматривают как особый, замкнутый в себе возраст, обладающий специфическим статусом — статусом некоей невыразимой, неизъяснимой сущности». Однако же он не пишет о последовательности детства, то есть, вне зависимости от того, что такое детство, у него всегда есть некоторая устоявшаяся последовательность. Некоторый устоявшийся «план», вне зависимости от того, каков он. Однако же что происходит в ситуации социальных потрясений? Всё идёт не по плану, и одно разрушает и, одновременно, впитывает другое. Происходит слияние, и эта граница проходит по живому, то есть, через тело человека. И если он ещё не освоился в прежней парадигме, то через этот «раскол» он принимает новую парадигму в гораздо более грубом её изводе, чем «взрослые», но, одновременно, видит её гораздо более ясно. В случае с Рембо, например, мы можем говорить о многих пограничных сюжетах: о разочаровании в церкви и традиционной христианской религии как таковой или о грёзах о Парижской коммуне и разочаровании в её поражении. О чём же, в случае с Софией, мы можем говорить?

О многом: её детство пришлось на «сытые нулевые», полные надежд в светлое будущее после десятилетия бедности и нищеты; отрочество — на смутные колебания десятых годов, подававшие бесконечные двойные сигналы; а юность — на расцветающий и, одновременно, увядающий Петербург. И умерла она буквально за пару месяцев до этого самого очередного сдвига.

Важно и то, где она жила и в каких контекстах росла. Если юность, как уже мной было сказано — это Петербург, то отрочество — это Астана (тогда ещё), Казахстан и русскоязычная казахстанская поэзия. Именно в Казахстане Софию впервые опубликовали, именно у Ануара Дуйсенбинова мы, как мы часто говорили об этом друг с другом, учились билингвальному письму и «промыванию косточек» своей национальной и этнической идентичности. София (и, конечно, во многом я тоже) росла во времени, чья отличительная черта, чья «кислотная зловредность, проникающая во всё», раньше казалась мелочью. Как в, как будто бы похожей ситуации, писал Владимир Жаботинский в романе «Пятеро»: «…эпохи распада иногда самые обаятельные эпохи». Но в какой-то момент мы поняли, что это всё взорвалось надолго.

В качестве парадоксально похожего примера, можно привести (как ни странно) творчество чеченского «барда» Тимура Муцураева, который воевал на стороне чеченцев во время Первой Российско-Чеченской войны. Он прославился в 18 лет (спустя несколько месяцев участия в боевых действиях), был очень популярен у обеих сторон конфликта, и многие его песни запрещены на территории РФ за экстремизм. Однако же, неправильно было бы считать, что он «родился» и ему тут же «промыли мозги». В одном интервью, он говорил, что на него, как на музыканта, в своё время очень сильно оказали влияние группы Metallica и Nirvana. А песню «Я уйду» вполне можно считать не плагиатом, а оммажем песне «Smells Like Teen Spirit» и самым красноречивым высказыванием о 90-х: для кого-то — это MTV и рок-концерты, а для кого-то — война и смерть. И оба этих воображаемых человека находятся как бы в одном культурном поле.

Именно этот подход: рассмотрение «вундеркинда» не в качестве божьего избранника, но как субъекта; как поэта, который чувствует проходящие сквозь него аффекты и точнее других, менее чувствительных, умеет их регистрировать и описывать — именно такой подход может гораздо больше сказать и об авторе, и о времени, в котором он локализован. Учитывая меньшее количество «опыта», юные сталкиваются с новым временем без возможности провести какие-то аналогии на основании своего опыта, поэтому точнее это самое новое грядущее чувствуют. В каком-то смысле, им страшнее приоткрывается «таинственная завеса времени», которая часто скрыта даже от внимательного взрослого взгляда

/

15 декабря 2023-го года.

Сегодня 2 года как со мной и нами и вами и с ними и ни с кем нет Софии Камилл, бывшей (и для меня остающейся, хотя и она не может уже это подтвердить) мне сокурсницей, коллегой по словесному цеху, сестрой и, главное, подругой, что я помню с ещё подростковых времён, где она 11-ти (12-ти?) летняя судила мои дурацкие отроческие вирши на Алматинском поэтическом слэма в одном кресле судьи с Дмитрием Кузьминым (и не придумаешь же такое) до тех сладких северных питерских времён, в которых мы, полные литературоведческих амбиций (и тогда существовавшей сладости от их невозможности) выходили каждый весенний понедельник курить в сад бывшего русского аристократа Бобринского (не предназначавшийся изначально для челяди вроде нас). Она крутила мне самокрутку и ласково звала в Баку, где верно служил её «папенька», звала бродить печальными осенними улочками Венеции ледяных троллей и случайно (ли) красть хаямовские вина из-под рук российских олигархов, неподобающе использовать библиотечного Делёза, звенеть своим происхождением перед нашими на то бедными коллегами, искать шальную любовь и просто быть живее животных. Я запомнил её ангелочком посреди окружавшего нас декаданса и неперевариваемой у всех вокруг желчи в желудке; я любил и люблю её как сестру, и наша дружба, по надеждам моим, должна была длиться ещё несколько десятков лет, которые сейчас Аллахом отобраны.

Если бы я с чем-то сравнивал то, что полномасштабное вторжение началось через 2 месяца после её смерти, то с легендой о том, что положенные за десятилетний труд Фирдоуси несколько караванов золотых монет, через несколько лет после обещания, зашли в город в тот же момент, в котором с другого конца из него выходил караван с телом великого автора Шахнаме, обёрнутым в саван. С. сказала, что она ушла, и такой ужас стал возможен. Я могу чувствовать это только так.

Насколько часто я о ней вспоминаю? Так же часто, как смотрю на левую руку: 29-го декабря 2021-го года, во время поминального вечера, устроенного мной и коллегами, в стенах нашей альма-матэр (чьи мы так и остались бесхозные дети), я хотел провести перформанс. В старых тюркских (коли я увидел её светило солнечное осеннее алматинское солнце когда, которое не чета дохлому осеннему питерскому) и викингских (полу-шведка она же, будто я знаю о Швеции что-то ещё) был обряд клятвы на крови. Мне слишком чётко привиделась эта связь, что она лежит там, в Петербурге, на Васильевском острове, и никуда она оттуда больше никогда (дай Аллах) не денется, то есть, на её крови, на моей любви, связана моя рука, несущая её гроб, с этим прокажённым городом, с этим умирающем в муках факультетом свободных уже не искусств и наук, с ней. Этот гордиев узел закрепить мне хотелось пролив, во время этой ихней славянской тризны, своей крови на пол Дома мудрости, из которого смог сбежать с трофеем только один из нас. Всё пошло как было Велено, а не как я хотел: я выставил руку и новой бритвой, на аффекте и повелении, случайно разрезал ладонь до того, что несколько секунд я видел внутренность своей руки (я ничего о ней не запомнил). Шарф белый, которым меня накрыли тут же, через минуту стал алым. Но два часа я продолжал быть ведущим, пока мне не напомнили, что таки руку стоило бы сшить обратно, что и сделали дохтора в травмпункте. Сказали, что еле до сухожилий не добрался, что меня позабавило, но общий восторг лишь добавило, ведь одно из главных наследств моей сестры — это делать что-то живое и настоящее со словами «София бы заценила», потому что, чёрт бы побрал этот мир, София бы заценила. Потому что у Софии, вьюркой поэтки, бывшей одновременно и факиром и змеёй, была душа и было незапечатанное сердце, и шести-сантиметровый шрам на левой ладони каждый раз мне напоминает, что душа человека важнее этого мира.

Мой друг Шамиль Диди, чудесный поэт, фразируя Лорку, говорит: «Мама, когда я умру, пусть об этом узнают все суфии». Я за эти 2 года уже рассказал об этом всем суфиям, которых знал, остаётся только ждать новых.

Вот важнейший текст, что я написал ей полгода назад. В качестве эпитафии:

***

Когда ты умерла, мне показалось, что это ненадолго.

Последние пару лет я прихожу к твоей могиле и начинаю рассказывать о происходящем,

будто ты ничего не знаешь, а может наоборот — знаешь всё.

Сложно сказать, какому принципу я следую, ибо (не подумай,

данное слово я использую исходя из экономии

знаков, а не возвышенного тона, ведь на землях

т. н. мира смерти всегда слишком мало

и слишком много, но больше, чтобы

передать что-то между замешательством

и истерикой тем,

что не богоугодно мне было целовать твой бледный лоб,

что чуть выше щёк, бывших бледнее обычного, и слишком яркой

для твоего непринуждённого стиля помады на губах,

что, впрочем, шла тебе,

как и всё, что ты надевала —

может даже и смерть, а ведь это кощунство,

но очередной комплимент из тысяч,

что я посылал тебе, словно баржи каравана, на суд из темноты — уж прости

за этот глупый интертекст, так вот, ибо)

мои рассказы каждый раз начинаются из середины, потому что мне кажется,

что тебе слышно их начало в моих мыслях, а после

я думаю: «А вдруг нет?».

Останавливаюсь.

Начинаю сначала, а потом,

каждый раз, замираю, и долго

молчу, потому что

становится сложно дышать.

Если бы я пел песню, то в этом моменте

должна была бы порваться струна,

но это что-то другое.

Так вот, моя девочка,

иногда, как ты помнишь, я шутлив,

ведь не мне тебя воскрешать (ты,

главное, не торопись):

спрашиваю тебя о соседях

(мужичке в галстуке и тётушке с прической

из мёртвой страны, то есть, из 80х);

спрашиваю, не скучно ли тебе здесь;

прошу никуда не уходить,

ведь я скоро вернусь, и мы

продолжим нашу беседу.

Иногда я плачу, хотя и

зачем, ведь там точно

нет глупых лекций и убийства, и смерти.

Так вот, когда ты умерла, мне показалось, что это ненадолго.

Да, нужно ещё дождаться Конца Света и прочего, но ведь

это, в смысле вечности, не так уж и

долго — может быть, завтра. А пока твоя душа вкушает смерть,

словно я, впервые на твоих похоронах,

кутью — с ужасом и интересом. Я не верю в сказки

про перерождение, про мгновенный

уход на небеса и уже бессмертную душу.

Тебя просто нет, пока что, и тогда

непонятно, к чему эти слова

и кому мы поём свои песни,

ведь всё, что стоит сказать,

я мог бы вживую однажды и лучше.

Одна философ сказала, что пишет не потому,

что есть читатель, а потому что есть литература.

В данной схеме — ты, конечно, литература.

Литературе я расскажу историю: когда

белоснежным декабрьским утром 24-го декабря

2021-го года мы хоронили Софию,

единственным, помимо меня,

эксплицитным южанином (=смуглым)

был Кеша, индус. За две недели до этого

я решил переслушать песни из фильма

«Танцор диско», потому что это последний

фильм, который мы смотрели с дедом перед тем, как он окончательно

перестал воспринимать происходящее не как кошмар,

что видит повешенный, и не разучился

отличать меня от воздуха вокруг, и не перестал дышать.

В песне дяди героя всех бедных мальчиков

Бомбея, танцора диско Джимми, есть строки:

गोरों की ना कालों की, दुनिया है दिलवालों की

То есть: «Гуро ки на-ка лонки, дунья хэль ди ва лон ки».

То есть: «Мир принадлежит не белым или чёрным, но тем, кто обладает сердцем».

Меня удивило, что я понимаю слово «мир» на хинди, то есть,

«дунья» — как оказалось,

это потому что слово «мир» и в казахский, и в большинство тюркских, и в хинди, и в кучу иных языков,

пришло из арабского. Так вот,

моя девочка, хотя и ты не слышишь,

когда мы тебя похоронили и гроб закопали,

то я подошел к Кеше и попросил

научить меня правильно произносить эту фразу,

и ещё две минуты он учил меня хинди неподалеку от свежей могилы,

и ещё две минуты он учил меня хинди неподалёку от свежей могилы.

Так вот, моя девочка,

хотя ты и не слышишь,

если бы я пел песню,

то я был спел эту — в той второй

версии, которую в конце фильма

поёт дядя Джимми, словно говоря,

что мир стоит на краю

чёртового пекла 24-го

декабря 2021-го года, и всё,

что есть в нас не отсюда

и может заделать брешь,

зависит от того, сможет ли

впавший в птср-оцепенение Джимми

спеть о том, что

не золото, не серебро, наша любовь — это песни,

и мир принадлежит не белым и не черным, а тем,

кто живет, смеясь, и умирает, смеясь.

Так вот,

моя девочка,

у меня совсем нет слуха

и петь я не умею:

гуро ки на-ка лонки

дунья хэль ди ва лон ки

мне 20 тебе 18

гуро ки на-ка лонки

дунья хэль ди ва лон ки

мне 22 тебе 18

гуро ки на-ка лонки

дунья хэль ди ва лон ки

мне 62 тебе 18