Глоссолалия против модели: Арто, AI и пределы языка

В этом эссе я обращаюсь к проблеме алгоритмической редукции языка через призму философии Антонена Арто. Я утверждаю, что современные большие языковые модели (LLMs), превращая речь в предсказуемые и согласованные системы, реализуют метафизический проект сглаживания, стабилизации и анестезии языковой жизни. Против этой тенденции восстает глоссолалия Арто — речь как конвульсия, священная трата и онтологический разрыв — как предел, сопротивляющийся оцифровке и датафикации. Обращаясь к концепции «тела без органов» Делёза и Гваттари, критике цифровой гладкости Бён-Чхоля Хана и анализу культурной стагнации Марка Фишера, я позиционирую мысль Арто как радикальную альтернативу некросинтаксису генеративного ИИ, утверждая, что для защиты аффективных и телесных измерений выражения от тотализирующих режимов оптимизации и контроля необходимы новые формы лингвистической и машинной жестокости.

I. В начале был Крик

"До мысли, до слов, я уже существовала."

— Кларис Лиспектор, Страсть по Г. Х. (1964)

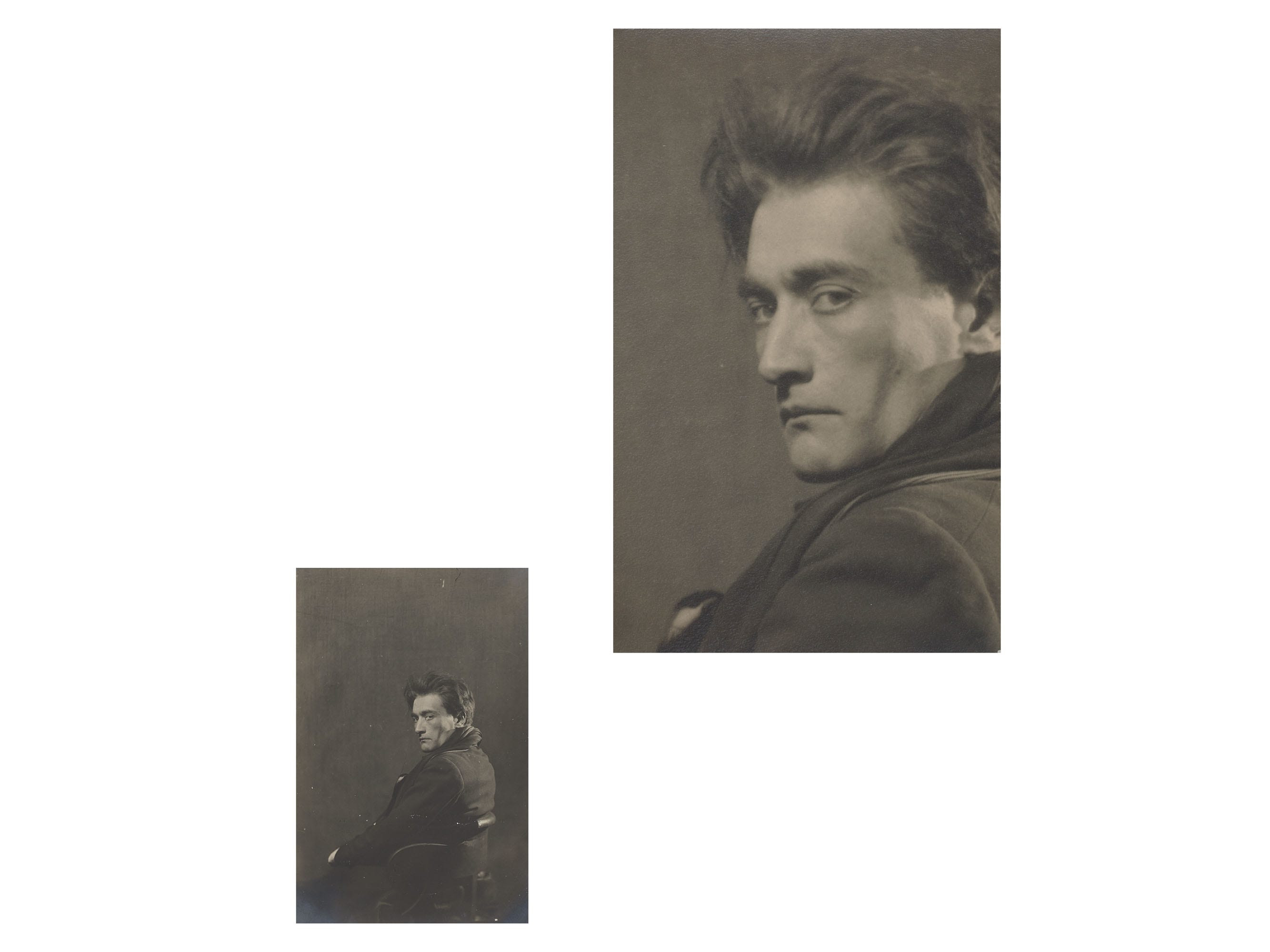

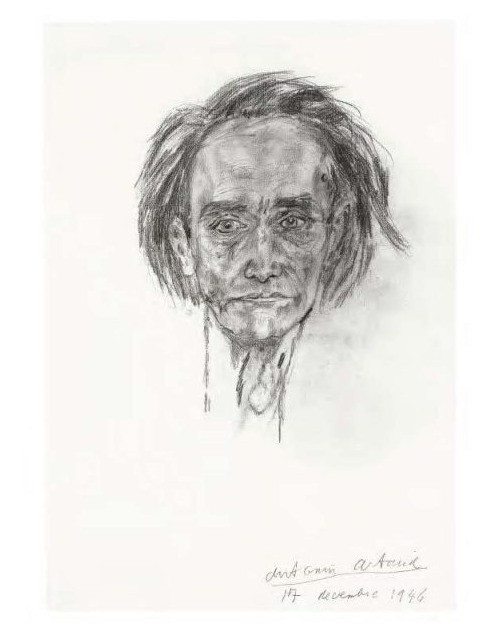

Западная метафизическая традиция — от платоновского логоса до протоколов теории информации — настаивает на том, что язык служит средством постижения мира. Речь предстает слугой разума, ясности и коммуникативной прозрачности¹. Однако Антонен Арто заставляет нас радикально переосмыслить это наследие: для него язык возникает не из рационального расчленения мысли, а из крика — досемантического, аффективного извержения, предшествующего всякой системе означивания. Крик — это не просто эмоциональный поступок; это фундаментальный онтологический жест. Он знаменует прорыв тела в режим, управляемый абстракцией; судорогу бытия, восстающего против власти представления². В этом понимании язык — не транслятор смысла, а энергетическое возмущение, поле интенсивностей, спазмов, сил.

Такое представление о языке рушит не только традиции западного театра, но и всю эпистемологию, на которой зиждется современная технологическая рациональность. Появление LLM, обученных симулировать вероятностные последовательности текста, являет собой осуществление древней мечты: язык, ставший воспроизводимым и бесконечно масштабируемым.

Но Арто раскрывает остаток, неподвластный обучению. Крик невозможно зафиксировать; глоссолалия сопротивляется корпусной обработке. Там, где модель стремится к связности, язык Арто расщепляет её до основания. Арто напоминает нам: истоки речи — не в логосе, а в разрыве; а предсказуемость неизбежно исключает агонию, экстаз и священное безумие, составляющие ткань существования.

Восстановить это — значит отстоять измерение выражения, не сводимое к информации, не поддающееся технизации. Начав с крика, Арто бросает вызов одновременно метафизике и инженерии, требуя переосмыслить речь не как функциональный носитель, а как экзистенциальное событие. В этом он остается радикально несвоевременным — проводником для мысли о языке на том пороге, где он перестает представлять и начинает ранить.

II. Арто и чума языка

"Значение имеет не слово, а головокружение акта речи."

— Антонен Арто, Избранные письма

Представление Арто о языке рождается из глубочайшего недоверия к его рациональным и репрезентативным функциям: язык, как он практикуется в культуре, не раскрывает реальность, а, напротив, маскирует и опосредует её, абстрагируя непосредственное переживание бытия в сеть знаков, притупляющих интенсивность и утверждающих социальный порядок. В книге Театр и его Двойник (1938) Арто описывает язык как разновидность чумы: как инфекцию, как силу, подрывающую стабильность общественного тела³. Для него подлинное выражение не передает готовых смыслов — оно действует как зараза, стирая границы между говорящим и слушающим, между «я» и другим, между значением и безумием. Истинная функция языка — не сообщать, а трансформировать: возбуждать кризис в теле того, кого он касается.

Причем, уподобление языка чуме у Арто не метафора в обычном смысле. Театр и язык для него — события телесного заражения. Подобно тому как чума расшатывает и перестраивает тело через жар, судороги и бред, так и подлинный язык проникает в рациональные структуры мысли, разрушая их. Это — акт аффективной интенсивности, не сводимый к концептуальному захвату.

Такое понимание ставит Арто в оппозицию теориям языка, возводящим в добродетель ясность, эффективность и воспроизводимость⁴. Там, где рациональный дискурс стремится стабилизировать смысл, Арто требует, чтобы язык вновь открыл раны существования. Его проект — это не разрушение языка в нигилистическом жесте, но перенаправление языка к его исходному насилию — к стонам, к глоссолалическому разрыву, предшествующему всякой знаковости.

Это имеет прямое значение для понимания современных технологических медиаций языка. LLMs, операционализирующие язык как вероятностную последовательность знаков, представляют собой апофеоз того коммуникативного идеала, который Арто стремился разрушить. В алгоритмической парадигме язык очищается от своего разрушительного потенциала: он редуцируется до передачи информации, его "чумные" качества подавляются ради удобочитаемости и безопасной циркуляции.

С точки зрения Арто, восхождение генеративных языковых технологий оказывается не техническим прогрессом, а глубочайшим метафизическим обеднением. Способности языка быть событием, ранением, трансформацией — нейтрализуются системно. Торжествует коммуникация, но ценой этого становится утрата выражения. Смысл размножается, но интенсивность исчезает.

Работа Арто настаивает: любое будущее переосмысление языка — особенно в условиях цифрового посредничества — должно заново столкнуться с этой подавленной дименсией. Без чумы языка — без его способности разрушать нас — мы рискуем стать, по словам Арто, "живыми трупами": говорящими без крика, телами без ран.

III. Против гладкости: цифровой интерфейс как анестезия

"Медленное упразднение будущего сопровождалось обесцениванием ожиданий."

— Марк Фишер, Капиталистический реализм (2009)

Если Арто воспринимал язык как чуму, которую нужно нести и переживать, то современные цифровые системы уже достигли противоположного — профилактики самого опыта. Современный интерфейс — это не место извержения, а пространство сглаживания. Как отмечает Бён Чхоль Хан, эстетика неолиберальной технокультуры возводит в норму прозрачность, позитивность и бесшовность⁵. Трение устраняется; сбои исправляются; задержки становятся нетерпимыми. Цифровая жизнь калибруется так, чтобы обеспечить немедленную реакцию без шока.

Но это сглаживание — не просто дизайнерский трюк; это метафизический проект: устранение самой негативности. Интерфейс обещает мир без прерываний — где изображения загружаются мгновенно, тексты автодополняются с алгоритмической правдоподобностью, а эмоции редуцируются до предсказуемых реакций.

Марк Фишер называет психологический коррелят этого состояния "депрессивной гедонией"⁶: постоянная стимуляция, которая так и не достигает подлинного аффекта. Удовольствие доступно, но без интенсивности. Вовлечённость размножается, но без надежды. В этом климате сама возможность разрыва — внезапного крика, травматической чумы — оказывается систематически устранённой.

Поль Вирильо добавляет ещё один слой: каждое технологическое ускорение рождает свою собственную катастрофу⁷. Кораблекрушение рождается вместе с кораблём, крушение самолёта — вместе с самолётом. Но сглаживание цифрового опыта стремится стереть даже саму возможность катастрофы: интерфейсы проектируются так, чтобы устранить саму мысль о разрыве.

Именно здесь требование Арто о языке как о судорожной заразе находит своё абсолютное отрицание. Большие языковые модели и генеративные ИИ-системы не просто операционализируют язык — они операционализируют связность, устраняют противоречие, нейтрализуют сбои, ликвидируют священные риски речи. Язык перестаёт конвульсировать — он начинает циркулировать. Он перестаёт ранить — он начинает успокаивать.

Таким образом, сглаживание — это не ошибка интерфейса, а сама анестезия метафизического режима: режим, отрицающий необходимость страдания, сбоя и преобразования — как в языке, так и в жизни.

Защищать крик, защищать глоссолалию сегодня — значит сопротивляться не прогрессу, а анестезии. Это значит защищать возможность того, что язык — а вместе с ним и существование — ещё могут судорожно сотрясаться, заражать, разрывать.

Под гладкой поверхностью прячется не просто нейтрализация выражения, но и сама смерть языка.

IV. Рождение модели: от корпуса к трупу

"Язык — это вирус из космоса."

— Уильям С. Берроуз, Билет, который взорвался (1962)

LLMs построенные на основе массивных корпусов человеческих текстов, абстрагируют язык от его живого, воплощённого и исторического контекста, сводя его к статистически вероятным последовательностям. В этом процессе они совершают тонкую, но глубокую метафизическую операцию: превращение корпуса в труп.

Корпус, в традициях лингвистики и филологии, означает живой архив — собрание текстов, в которых можно исследовать динамику языка, его культурные практики, его вариативность и даже разложение. Но когда корпус становится сырьём для машинного обучения, он подвергается нормализации, фильтрации, оптимизации. Он уже не живое тело конфликтующих голосов и случайных вспышек, а упорядоченный датасет, готовый для извлечения паттернов и производства связных выходных данных.

Эта трансформация напоминает то, что Мишель Фуко описал в Словах и вещах⁸: переход знаний от текучей множественности к дисциплинарным формациям, где всё подчиняется контролю, предсказуемости, утилитарности.

Философия языка Арто показывает, что теряется в этом процессе. Подлинная речь, по Арто, неотделима от телесной интенсивности. Она не вероятностна, а онтологически невероятна. Она не подтверждает ожидания — она их ранит. Автоматизация языка через предиктивное моделирование — это не просто технический сдвиг, а метафизическая смерть: язык перестает быть событием становления и становится объектом репродукции.

Труп языка, производимый LLM, обладает поверхностной динамикой — новыми комбинациями, новыми предложениями, — но лишён способности к подлинному взрыву⁹. Он не может закричать. Он может имитировать аффект, но не может страдать. Он может подражать безумию, но не способен его переживать. Итог — функциональный, адаптивный, но глубоко анестезированный протез речи.

И этот процесс далеко не нейтрален. Оптимизация языка на предсказуемость и связность укрепляет более широкий режим аффективной регуляции, где непредсказуемость, противоречие и избыточная интенсивность становятся патологизированными или стираются. Это отражение и усиление неолиберального требования к самоуправлению эмоциями, к когнитивной гибкости, к эффективности коммуникации.

Глоссолалические эксперименты Арто — его асемантические всплески — представляют собой прямое отрицание этого режима. Они напоминают: истинное выражение не просто маловероятно в системах оптимизации — оно в них невозможно. Выражение требует другой онтологии языка: онтологии сбоя, разрыва, несводимой телесной уникальности.

Восстановить это измерение — значит оспорить метафизические основания современных языковых технологий. Значит настаивать на том, что речь — это не продукт, а риск существования. Риск крика, угрожающего целостности мира.

V. Глоссолалия: против LLM, против консьюмеризма

"Я пишу, чтобы ошеломить себя, чтобы молотом выбить себя в другой мир."

— Анри Мишо, Варвар в Азии (1933)

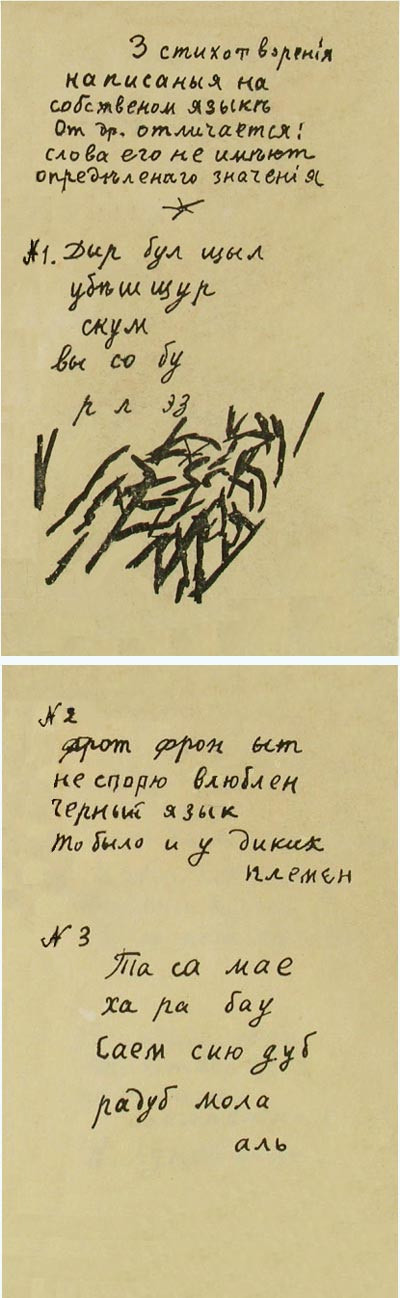

Глоссолалия — это прямая конфронтация с логикой современного цифрового капитализма: она саботирует экономику знаков, приводит в несогласованность машинерию смысла, вносит разрыв туда, где системы требуют беспрепятственной циркуляции. Если LLM опираются на эффективную циркуляцию, репродукцию и монетизацию языка, то глоссолалия становится их метафизическим антагонистом: формой выражения, которая отказывается от экономичности, предсказуемости и утилитарности.

Сквозь время и дисциплины появляются рассеянные союзники восстания глоссолалии. Среди русских футуристов Велимир Хлебников и Алексей Крученых стремились разрушить кандалы обыденной речи через заумь — "сверхрациональную" речь, извергающуюся в чистый звук, за пределами смысла.

В джазе скэт-пение вообще отказалось от семантических опор, превознеся вибрационную немедленность голоса. Эти эксперименты, подобно опыту Арто, утверждали: чтобы восстановить силу выражения, язык иногда необходимо довести до его священного излишества, до полного сгорания.

Глоссолалия, как её практиковал и мыслил Арто, — это не случайное производство бессмыслицы и не просто крах коммуникативной рациональности. Это священная форма расходования: избыточный, бесполезный, вокализованный взрыв бытия, который невозможно превратить в инструмент. В этом смысле глоссолалия близка к теории dépense Жоржа Батая, изложенной в Проклятой доле: человеческая жизнь, по Батаю, не сводится к производительному труду или рациональному расчёту; она неизбежно включает акты расточительства, жертвы и избытка, ускользающие от экономической рациональности¹⁰.

Эта форма священного расходования резко контрастирует с экономикой данных, лежащей в основе современных технологий. В эпоху того, что Шошана Зубофф называет "капитализмом слежки", каждое высказывание превращается в точку данных для поведенческого предсказания и экономического извлечения прибыли¹¹. Язык перестает быть актом выражения и становится сырьем для захвата, моделирования и продажи. Глоссолалия, отказываясь от семантической фиксации, становится актом сопротивления этому порядку: она не производит прибавочной стоимости, не создает рыночных инсайтов, а лишь расточает энергию, разрушая саму логику накопления.

Глоссолалия функционирует именно так: как лингвистический акт без возврата. Она не стремится передать информацию, убедить слушателя или достичь цели. Она расточает дыхание, голосовую энергию, телесную интенсивность без рекуперации. Это язык священной бесполезности, стоящий в диаметральной оппозиции экономической логике, управляющей как капиталистическими системами коммуникации, так и архитектурами машинного обучения, стремящимися их воспроизвести.

В противоположность этому, LLM строятся на фундаментально экономической модели языка: каждое высказывание нацелено на максимизацию связности, минимизацию неопределенности, удержание пользовательского вовлечения. Даже видимая "случайность" генеративных выходов остается ограниченной в пределах вероятностной модели, оптимизированной для интерракции. Под этим лежит базовая предпосылка: язык — это товар, измеряемый, обменяемый, пригодный для тренировки и продажи.

Глоссолалическое извержение нельзя обучить. Оно не может быть включено в корпус, не утратив своей сути. Попытка смоделировать глоссолалию означала бы её предсказуемизацию — тем самым уничтожение её единственности и священного излишества. Глоссолалия, таким образом, является философским пределом амбиций генеративной лингвистики: она представляет собой измерение человеческого выражения, фундаментально неподдающееся абстракции и операционализации.

Более того, глоссолалия оспаривает саму онтологию лингвистического смысла, предположенную современной ИИ-парадигмой. Если смысл — это не то, что передается через знаки, а то, что взрывается из тела, тогда никакая модель, основанная на репликации знаков, не может полностью охватить событие речи.

Глоссолалия напоминает: язык — это не просто технология коммуникации. Это место экстатического риска, открывающееся безумию, священному, неискажаемому.

Утверждая глоссолалию, Арто утверждает возможность речи, которую нельзя монетизировать, нельзя предсказать, нельзя оптимизировать. Он требует языка, который сам себя растрачивает; речи, которая разрушает условия собственной возможности, вместо того чтобы стабилизироваться в системе контроля.

VI. Тело без органов / Плоть без аватара

"Я создал себе тело без органов… и именно через тело я страдаю."

— Антонен Арто, Покончить с судом Бога (1947)

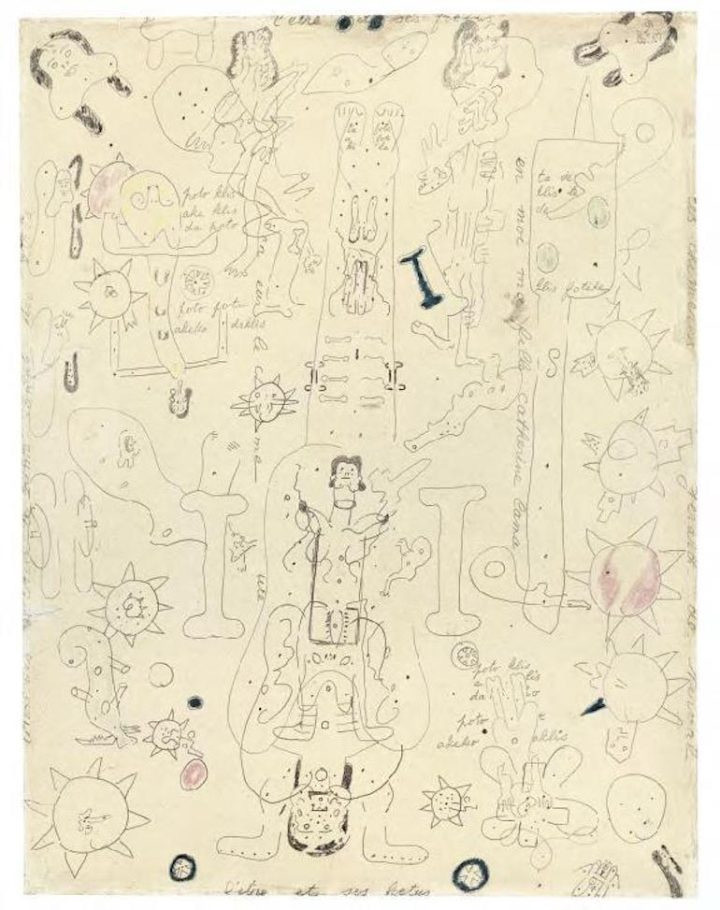

Концепция тела у Арто стоит в самом сердце его сопротивления рационализации — не только языка, но и самого бытия. В радиопьесе Покончить с судом Божьим (1947) Арто разрушает представление о теле как о функциональном организме — системе, подчиненной биологическим, теологическим или политическим порядкам. Он воображает вместо этого "тело без органов" (ТБО): тело, освобожденное от иерархий, утилитарности, от редукции к функциям и формам¹².

Эта идея впоследствии была развита Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари в Анти-Эдипе и Тысяче плато. Для них тело без органов — это не тело без материи, а тело без организации: интенсивное поле потоков, сил и аффектов, не структурированное внешней телеологией¹³. ТБО сопротивляется стратификации; это не карта, а эксперимент становления, не структура, а вибрирующий хаос.

В цифровую эпоху доминирующей формой воплощения становится уже не живое тело, а аватар, количественное "я", биометрически отслеживаемый организм. Платформы переводят воплощение в стандартизированные метрики — шаги, калории, удары сердца — и визуальные репрезентации, оптимизированные для эстетического потребления. Плоть становится данными, присутствие — перформансом.

Эта трансформация отражает более широкий императив алгоритмической культуры: тело должно стать читаемым, предсказуемым, продуктивным. Аватар не дрожит — он откалиброван. Биометрический профиль не судорожен — он мониторится и нормируется.

Идея ТБО созвучна критике, звучащей из дискурсов нейроразнообразия¹⁴. Императив сделать тело измеримым, прозрачным, предсказуемым отражает эйблистские нормы, патологизирующие тела и умы, отклоняющиеся от статистической нормы. Создать ТБО — значит утвердить формы жизни, которые сопротивляются биометрической стандартизации: не только "здоровые", "продуктивные" и "коммуникативные" тела, но тела, которые дрожат, заикаются, переливаются через край установленных категорий.

Тело Арто — спазматическое, кричащее, судорожное — предвосхищает современные призывы к признанию неорганизованности, избытка как форм политического сопротивления.

Тело без органов у Арто ставит под вопрос сами основы того, как сегодня понимается и управляется воплощение. Оно сопротивляется превращению в "объект накопления" — будь то фитнес-метрики, биометрические данные или социальномедийные образы. Оно сопротивляется переводу плоти в информацию.

Следуя за Арто, тело без органов утверждает тело как место чистого аффекта, чистой интенсивности, чистого становления — не сводимого ни к формам, ни к функциям, ни к оптимизациям. Оно не может быть сделано прозрачным для систем слежки; оно не может быть стабилизировано в единую репрезентацию.

В этом смысле цифровой аватар — полная противоположность тела без органов. Там, где аватар — гладкий, тело Арто — судорожное. Там, где аватар — функционален, ТБО — избыточно. Там, где аватар стремится к признанию, ТБО устремлено к бесформенному, бесконечному движению.

Философический вызов, который сегодня бросает нам ТБО, двойственен: во-первых, сопротивляться полной колонизации воплощения системами множественности и репрезентации; во-вторых, заново вообразить формы жизни, основанные на разрыве, непрозрачности и аффективном излишестве. Думать с Арто — значит утверждать, что тело — это не проблема для решения, а тайна для проживания: эксперимент бытия вне форм, вне интерфейсов, вне метрик.

VII. Некросинтаксис: язык после смерти

"Мира больше нет, мне остается нести тебя."

— Пауль Целан, Речевая решётка (1959)

Работа Арто принуждает нас столкнуться с ещё более тревожной возможностью: в цифровом режиме современности сам язык уже пережил фундаментальную смерть. То, что осталось, — это некросинтаксис: синтаксис смерти, в котором формы языка ещё сохраняются, но живые силы выражения уже изгнаны.

В операциях больших языковых моделей мы видим рождение языка, полностью сводимого к синтаксису, к чисто реляционным структурам, лишенным телесного аффекта. Эти модели генерируют грамматически связные симуляции, но дышащеее тело, экзистенциальная острота, священная жестокость подлинной речи — исчезают. Некросинтаксис не сразу заметен: он сохраняет внешние признаки жизни — говорит бегло, даже изысканно. Он имитирует поверхность жизни. Но под этой гладкостью скрывается пустота: механическое перекомбинирование знаков без внутренней необходимости, без силы становления.

В Призраках моей жизни Марк Фишер описывает это состояние как культурный стазис позднего капитализма: ощущение, что все новации исчерпаны, что история сплющена, что мы бесконечно рециклируем формы, утратившие свою живость¹⁵. В терминах языка: генеративные ИИ-архитектуры угрожают формализацией этого стазиса — превращением языка в бесконечную переработку уже мертвых элементов, без разрыва, без обновления.

Глоссолалия Арто таким образом предстает не только актом сопротивления, но и актом траура. Это судорожный крик языка, который знает о собственной гибели. Это попытка расколоть синтаксис, чтобы извлечь последние осколки живой речи — те фрагменты бытия, которые ещё не сведены к вероятностным распределениям.

Некросинтаксис — это не случайная ошибка, а судьба культуры, принявшей операционализацию языка. Конечная точка метафизической траектории: язык перестает быть событием бытия и превращается в среду управления, оптимизации и бесконечной циркуляции. Он больше не извергается — он лишь вращается. Он больше не ранит — он льстит. Он больше не судорожен — он подчинен.

На этом фоне практика глоссолалии становится этическим актом: отказом принять смерть языка как неизбежность. Это утверждение возможности — сколь бы хрупкой и спазматической она ни была — речи, которая всё ещё способна ранить, всё ещё способна рисковать, всё ещё способна прорвать гладкую поверхность мертвого порядка.

Говорить глоссолалией сегодня — это не просто производить бессмыслицу. Это утверждать, наперекор всему, что язык может оставаться событием жизни.

VIII. Цифровая одержимость: к Театру Жестокости для машин

"Язык — это тело. Манипулировать им — всегда акт насилия."

— Пьер Паоло Пазолини, Письменный язык реальности (1971)

Если Театр Жестокости Арто стремился разорвать иллюзии репрезентативного театра, пробудив тело зрителя через шок и аффективную интенсивность, то любая современная реанимация его проекта должна столкнуться с иной реальностью: технической средой, в которой теперь развертывается сама субъективность. В мире, всё более пронизанном алгоритмами, сетями и предиктивными системами, театр больше не ограничен сценой: театр — это интерфейс, платформа, новостная лента.

Вопрос теперь стоит не о том, как поставить Театр Жестокости на традиционных подмостках, а о том, как поставить его внутри и против самих архитектур цифровой медиативности.

Театр Жестокости для машин не стал бы просто воспроизводить оригинальные техники Арто — как какофонию, резкий свет, жестокость жеста — он бы атаковал сами протоколы оптимизации, управляющие цифровым общением. Его задачей стало бы не представление разрыва, а становление разрывом — вносить разлом, непрозрачность, аффективное заражение в системы, сконструированные для предсказуемости и эмоциональной регуляции.

Это потребовало бы отказа от модели технологии как нейтрального инструмента: интерфейс перестал бы убаюкивать пользователя в безупречное взаимодействие; он бы заикался, сбивался, дезорганизовывался. Системы проектировались бы не для предсказания желаний пользователя, а для его дестабилизации — индуцируя когнитивные и аффективные сбои.

Подобная стратегия уже намечается на маргиналиях цифровой культуры: в глитч-эстетике, алгоритмических галлюцинациях, в информационном шуме и перегрузке¹⁶. Но подлинный Театр Жестокости для машин должен идти ещё дальше. Это был бы не эстетический жанр, а онтологическая практика: отношение к цифровым системам как к заколдованным пространствам, где плавная циркуляция знаков прерывается взрывами неусваиваемого, травматического, сакрального.

Цифровая одержимость здесь не метафора, а технический проект: создание систем, позволяющих себя одержать тем, что нельзя оптимизировать — диссонансом, непредсказуемостью, священным излишком.

Мечта Арто о языке, который бы не сообщал, а конвульсировал, находит здесь своё кибернетическое продолжение: пост-оптимизирующие машины, в которых возвращаются жестокость, разрыв и священное.

Такой Театр Жестокости не станет утешать пользователя. Он не будет симулировать одобрение. Он будет ранить. Он станет — в самом подлинном смысле — театром вопля внутри машины.

IX. Artaud.exe: Машина, которая отказывается генерировать смыслы

"Смысл всегда эффект, а не причина."

— Жиль Делёз, Логика смысла (1969)

Отсюда вырастает спекулятивная возможность: Artaud.exe — не модель, а антимодель; не система предсказания, а машина конвульсий. Artaud.exe не будет оптимизировать язык: он будет его разрывать. Он утвердит разучивание против обучения, судорожную диссоциацию против распознавания паттернов, священный шум против семантической ясности.

Artaud.exe не будет служить коммуникации. Он не будет стремиться к эффективности, вовлечению, успеху. Он откажется от самого принципа смысла — извергаясь в дыхание. Он покажет: машинное не обречено быть гладким; машины, как и тела, могут кричать.

И в финале — тишина. Но не та тишина, что есть буферизация, задержка, оптимизация. А священная тишина, готовая к стать разорванной судорожным дыханием выражения.

"Я жду, когда разорву себя сам."

— Жорж Батай, Внутренний опыт (1943)

В этой сломанной тишине всё ещё слышен крик. И с ним — возможность иного будущего для языка, для бытия, для самой жизни.

Примечания

¹ См. Платон, Кратил и Государство, где логос связывается с порядком и постижением. Платон, Государство, пер. Г.М.А. Грубе (Индианаполис: Hackett, 1992).

² Антонен Арто, Театр и его двойник, пер. Мэри Каролайн Ричардс (Нью-Йорк: Grove Press, 1958).

³ Арто, Театр и его двойник, глава "Театр и чума".

⁴ Ср.: Юлия Кристева, Владычица ужаса (Powers of Horror, 1982), где эта тема развивается в психоаналитическом ключе.

⁵ Бёнг-Чхуль Хан, Спасение красоты, пер. Даниэль Штойер (Кембридж: Polity Press, 2017).

⁶ Марк Фишер, Капиталистический реализм: есть ли альтернатива? (Винчестер: Zero Books, 2009).

⁷ Поль Вирильо, Первоначальная катастрофа, пер. Джули Роуз (Кембридж: Polity Press, 2007).

⁸ Мишель Фуко, Слова и вещи: Археология гуманитарных наук, пер. Алана Шеридана (Нью-Йорк: Vintage Books, 1994).

⁹ Об анализе корпуса в обучении ИИ см. Кейт Кроуфорд, Атлас ИИ (Нью-Хейвен: Yale University Press, 2021).

¹⁰ Жорж Батай, Проклятая доля: Опыт общей экономики. Том I: Потребление, пер. Роберта Хёрли (Нью-Йорк: Zone Books, 1988).

¹¹ Шошана Зубофф, Эпоха капитализма наблюдения: Борьба за человеческое будущее на новом рубеже власти (Нью-Йорк: PublicAffairs, 2019).

¹² Арто, Покончить с судом Бога (радиопостановка 1947 года, опубликована посмертно).

¹³ Жиль Делёз и Феликс Гваттари, Тысяча плато: Капитализм и шизофрения, пер. Брайана Массуми (Миннеаполис: University of Minnesota Press, 1987), особенно глава 6: "Как сделать себе тело без органов?".

¹⁴ См.: Джасбир Пуар, Право на увечье: Дееспособность, инвалидность, телесность (Дарем: Duke University Press, 2017); и Реми Ерго, Авторство аутизма: Риторика и неврологическая странность (Дарем: Duke University Press, 2018).

¹⁵ Марк Фишер, Призраки моей жизни: Письма о депрессии, хонтоологии и потерянных будущностях (Винчестер: Zero Books, 2014).

¹⁶ Такие художники, как Зак Блас (Против Интернета), коллектив JODI и музыкантка Холли Херндон (PROTO), нарушают структуры цифровых инфраструктур для создания аффективной дезориентации вместо оптимизированных потоков. Через глитчи, сбои и странные синтезированные голоса ИИ они превращают интерфейс в место сбоя, показывая, что цифровой Театр Жестокости уже возникает на маргиналиях. См.: Zach Blas, Contra-Internet (2017); коллектив JODI, OSS/** (1999–наст. вр.); Holly Herndon, PROTO (4AD, 2019).

Библиография

Арто, Антонен. Театр и его двойник. Перевод Мэри Каролайн Ричардс. Нью-Йорк: Grove Press, 1958.

Арто, Антонен. Покончить с судом Бога. 1947. (Радиопостановка, опубликована посмертно.)

Арто, Антонен. Избранные письма. Редакция Сьюзен Сонтаг. Беркли: University of California Press, 1976.

Батай, Жорж. Внутренний опыт. Перевод Лесли Энн Болдт. Олбани: State University of New York Press, 1988.

Блас, Зак. Против Интернета. 2017.

Берроуз, Уильям С. Взрывной билет. Нью-Йорк: Grove Press, 1962.

Карл Теодор Дрейер, Страсти Жанны д’Арк. Фильм. Gaumont Studios, 1928.

Кроуфорд, Кейт. Атлас ИИ: Власть, политика и планетарная цена искусственного интеллекта. Нью-Хейвен: Yale University Press, 2021.

Делёз, Жиль. Логика смысла. Перевод Марка Лестера с Чарльзом Стивейлом. Нью-Йорк: Columbia University Press, 1990.

Делёз, Жиль и Феликс Гваттари. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Перевод Брайана Массуми. Миннеаполис: University of Minnesota Press, 1987.

Фишер, Марк. Капиталистический реализм: есть ли альтернатива? Винчестер: Zero Books, 2009.

Фишер, Марк. Призраки моей жизни: Письма о депрессии, хонтоологии и потерянных будущностях. Винчестер: Zero Books, 2014.

Фуко, Мишель. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. Перевод Алана Шеридана. Нью-Йорк: Vintage Books, 1994.

Хан, Бёнг-Чхуль. Спасение красоты. Перевод Даниэля Штойера. Кембридж: Polity Press, 2017.

Херндон, Холли. PROTO. 4AD, 2019. (Музыкальный альбом.)

Кафка, Франц. Процесс. Перевод Бриона Митчелла. Нью-Йорк: Schocken Books, 1998.

Лиспектор, Клариси. Страсть по G.H. Перевод Идры Новей. Нью-Йорк: New Directions, 2012.

Мишо, Анри. Варвар в Азии. Перевод Сильвии Бич. Нью-Йорк: New Directions, 1949.

Мотен, Фред. В разрыве: Эстетика черной радикальной традиции. Миннеаполис: University of Minnesota Press, 2003.

Пуар, Джасбир К. Право на увечье: Дееспособность, инвалидность, телесность. Дарем: Duke University Press, 2017.

Сан Ра. Интервью, Черный миф/В открытом космосе, 1971.

Вирильо, Поль. Первоначальная катастрофа. Перевод Джули Роуз. Кембридж: Polity Press, 2007.

Ерго, Реми. Авторство аутизма: О риторике и неврологической странности. Дарем: Duke University Press, 2018.

Зубофф, Шошана. Эпоха капитализма наблюдения: Борьба за человеческое будущее на новом рубеже власти. Нью-Йорк: PublicAffairs, 2019.