Символ креста и его воплощение в антисемитизме

В Музее Сидура закончилась выставка Максима Спивакова «½» (одна вторая), которая была посвящена проблеме образа и практикам его отрицания.

Мы тоже завершаем публикацию материалов вокруг проекта — текстом известного культуролога, профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Кристины фон Браун. В своей статье об истории креста она объясняет, как христианская идея откровения связана с научным раскрытием истины и обнажением женского тела в западной культуре, а созданные христианской теологией метафоры распятия определили «эротизацию» политического в

Все опубликованные на нашем сайте в рамках «½» тексты наряду с некоторыми другими вошли в специальное издание, доступное для скачивания на сайте ММСИ.

Крест — это центральный символ христианского учения о жизни и страданиях Христа, и, что интересно, он также возникает как символ — хотя и измененный — в

Христианство и зримое

Прежде чем перейти к разговору об истории символа креста, сначала я бы хотела кратко осветить историю вопроса о зримом в христианстве. В отличие от иудаизма или ислама, христианская доктрина провозглашает идею раскрытия, описанную в последней книге Нового Завета, Откровении Иоанна Богослова. По-гречески откровение — apokalypsis (буквально — «раскрытие»), это слово образовано от слова kalypta, означающего разновидность шали, и префикса apo (со значением «удаления прочь»). Латинская концепция revelatio также обозначает символический акт раскрытия (velum значит «покрывало» или «занавес»). И в иудаизме, и в исламе почитают скрытого бога, который не может быть изображен — таким образом, он остается завуалированным — и с которым верующий не может вступить в прямой контакт. И Моисей, и Мухаммед прятали лица, когда получали божественное откровение. Согласно еврейской Библии «Моисей закрыл свое лицо, ибо он боялся взглянуть на Бога» (Исход 3:6), в то время как Мухаммед, по преданию, почувствовав приближение бога, воскликнул: «Укрой меня». Действительно, в исламской традиции Мухаммед также известен как «Закутавшийся человек» (dū l-himar). В двух сурах Корана он ясно назван как «О закутавшийся» (73:1) и «О завернувшийся» (74:1). Как «религия раскрытия» христианство подчиняется другой логике. Идея раскрытия подразумевает возможность видеть и понимать Истину, то есть тайну бога, нескрытую и в виде Христа, Сына Божьего, «слова, ставшего плотью», сделавшуюся зримой.

Христианская идея раскрытия истины стала определяющим фактором для западного мира. В конце Средних веков Запад был обязан многим новшествам арабскому региону. Это касается медицины и математики, а также многих технических достижений. В некоторых областях, однако, новые изобретения появились на Западе: в частности, часовой механизм, печатный станок и средства изображения, такие, как центральная перспектива, телескоп, микроскоп, а позднее — фотография и кино. В свою очередь, технологии производства часов и книжной печати способствовали появлению многих нововведений в эпоху Возрождения и после нее. То же самое можно сказать о средствах отображения, с помощью которых христианская концепция откровения, или раскрытия, была перенесена из богословия в светскую культуру и научную сферу. В поисках научной истины на Западе изобрели множество оптических устройств, что запустило непрекращающийся поток открытий. Благодаря новым средствам визуализации стало возможным проникнуть в неизвестные миры и осветить «темные материки». Несомненно, все это имело сексуальный подтекст. Было ли это человеческое тело, природная среда или иноземный материк — объект познания всегда представлялся как женское тело, которое должно было быть лишено девственности и раскрыто науке. Этот процесс раскрытия тайн был отражен в искусстве и литературе, а также в медицинском мире: статуя, которая с 1899 года по сегодняшний день украшает вход в парижскую Медицинскую школу, изображает женскую фигуру, разрывающую на себе одежду. Под ней высечено на мраморе: la nature se dévoile devant la science (франц. — природа раскрывается перед наукой).

В позднее светское время идея раскрытия истины привела к развитию новых зрительных технологий, таких, как фотография и кино — в связи с этим я хочу отметить, что появление фотосъемки около 1850 года также знаменует собой начало обнажения женского тела в западной культуре. В течение ста лет с женщин в публичном пространстве сорвали шляпы, длинные юбки, почти всю одежду, скрывающую тело. Сегодня же трудно найти товар или журнал, который не использовал бы обнаженное тело в рекламных целях. Этот стремительный процесс сбрасывания покровов часто понимается как знак женской эмансипации и свободы. Однако в действительности обнажение женского тела служит для демонстрации власти взгляда и его способности распознавать «истину». Проще говоря, западное представление, что истину можно узреть, неразрывно связано с христианским учением об откровении — и именно в этом контексте я хочу вернуться к истории креста.

Символ креста

Символ креста встречается почти во всех культурах. В большинстве случаев он символизирует соединение Неба и Земли [2]. Позднее крест приобрел дополнительное значение опосредования между знаком и материальным миром, между символом и симптомом. В Древнем Египте crux ansata (лат. — крест с петлей), или анх, был иероглифом, обозначающим жизнь. Копты заимствовали этот знак и дали ему новое значение вечной жизни, как она понимается в христианстве [3]. Важным исключением из этой совокупности значений является символизация креста в еврейской письменности. Каким бы он ни был, вертикальным или горизонтальным, он просто означает, в соответствии с еврейским фонетическим символом тав, знак или букву. В отличие от христианского креста, он не означает ничего, кроме самого себя. Но тот факт, что этот знак просто символизирует понятие «знака» в религии, в которой бог обнаруживает себя исключительно через буквы письменного языка, также имеет и совершенно трансцендентальный смысл — а это во многом связано с условиями видимого. То, что мирское и трансцендентальное не встречаются (или встречаются только в буквах алфавита), отражает строгое разделение между образным и материальным миром, между божественной вечностью и человеческой смертностью [4]. И именно это лежит в основе еврейского запрета на сакральные изображения (иконоборчества) [5]. В противоположность этому sēma (знак) и sōma (тело) сливаются в христианстве. Подобно тому, как Христос есть «слово, ставшее плотью», крест одновременно означает знак и телесность: это символ и в равной мере симптом — и это двойное значение сохранялось на протяжении всей истории креста в христианстве.

Крест одновременно означает знак и телесность: это символ и в равной мере симптом

В христианстве Страсти Христовы должны быть пережиты каждым верующим, так чтобы он или она могли разделить жизнь Христа и его страдания. Святой Павел достаточно ясно утверждал, что верующий «предан смерти со Христом на кресте <…> Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает» (Послание к Римлянам 6:5–10; см. также Послание к Колоссянам 3). Крест не только означает смерть распятого, но также воскрешение и победу над смертью. Это двойное значение называется «парадоксом креста» и используется в символике креста только в христианской мысли.

Исторический крест

В отличие от персидского или римского, еврейский уголовный кодекс Древней Палестины не включал в себя казнь через распятие. Однако, по свидетельствам Геродота, этот вид казни был широко распространен в других регионах уже в V веке до нашей эры. Это, должно быть, самая жестокая и позорная экзекуция, приводящая к долгой, медленной и чрезвычайно мучительной смерти. В первую очередь к ней приговаривали восставших рабов, и точно таким же было основание для ее частого применения в Палестине. С момента установления римского правления в Палестине (63 г. до н. э.) и почти до самого начала Иудейской войны (66 г. н. э.) все известные случаи распятия в этой исторической области относились к мятежникам и их сторонникам, казненным римлянами. Латинское слово «крест», crux, в действительности означает «дерево мученика» или «кол». Поскольку смерть на кресте считалась особенно постыдной, потребовалось много времени, прежде чем христиане смогли принять его в качестве символа своей веры. Этот концепт впервые появился в четвертом веке, после того, как Константин Великий отменил распятие на кресте как форму уголовного наказания и затем, около 320 г. н. э., учредил христианство официальной религией. Предполагаемое обретение Креста [обнаружение креста, на котором был распят Христос. — прим. пер.] матерью императора, царицей Еленой, впоследствии датированное 328 годом, способствовало переосмыслению его символики. Константин также поддерживал отмену запрета на образы, что является одним из признаков происхождения христианской религии от обнаруживавшего себя в знаках иудейского бога в сторону бога «слова, ставшего плотью».

Ранняя церковь

С постепенным становлением христианской церкви все большее развитие получала идея о том, что Страдания, Страсти и Распятие Христа должны быть поняты как реальные, телесные, земные мучения, перенесенные богом, который стал человеком и был способен страдать. Во времена ранней церкви распятие не изображалось [6]. Христиане все чаще стали рассматривать крест как нечто, что гарантирует вознесение на небо [7]. Это произошло вместе с постепенным изменением значения креста — от смерти к победе над смертью. Вскоре крест стал ассоциироваться с «древом жизни», упоминаемым во второй главе Книги Бытия и предвосхищающим более позднюю идею «плодородного» креста [8]. Что подразумевало «плодородие через дух». Постепенно начали появляться изображения распятия, в иконографии которых прослеживалось стремление показать смерть вместе с воскрешением: крест на таких изображениях украшался растительным или цветочным орнаментом, а также драгоценными камнями [9]. Первые изображения распятия были созданы в Сирии, предвосхитив споры об иконоборчестве: проблема заключалась в том, следует ли рассматривать сцены изображения Страстей Христовых и мучеников как символические свидетельства или же они должны способствовать тому, чтобы верующий смог разделить смерть и страдания. Этот спор будет позднее возобновлен в рассуждениях о концепции пресуществления [богословское понятие, используемое для объяснения превращения в таинстве евхаристии хлеба и вина в тело и кровь Христа — прим. пер.] в связи с интерпретацией значения гостии [евхаристический хлеб — прим. пер.] и вина во время причастия. К концу VII–началу VIII столетия этот конфликт разрешится в пользу иконофилии. С этого момента изображения событий на кресте, т. е. изображения Страстей, прочно утвердились в иконографии.

Во времена раннего Средневековья еще не выработалось какое-то определенное отношение к этим изображениям, однако уже в XII и XIII веках сцены Страстей Христовых переместились в центр иконографического фокуса [10]. Даже храмы — крестообразные строения — представляли собой крест. Касательно этой архитектуры следует иметь в виду, что церковная конгрегация воспринималась как тело Христа. Эта идея получила видимую, окамененелую форму в церковном здании. Христианское учение связывало воедино начало мира (Адам) и его завершение (Христос) [11]. Драматичные сцены страданий на кресте вызывали сострадание, которое проявилось и в многочисленных видениях, и в движениях самобичевания. Монашеская жизнь истолковывалась как «существование на кресте»: скит и аскетизм считались предварительными формами распятия. Как утверждает Павел в послании к Галатам 5:24: «Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли свою греховную природу с ее страстями и желаниями». Цезарий Гейстербахский пишет в своей работе «Диалог о чудесах»: «Монах переживает страдания на кресте дважды: в первый раз его внутренняя сущность подвергается распятию через сострадание к другим, во второй раз внешняя сущность — через усмирение собственной плоти» [12]. Постепенно, однако, плоть не только усмиряли, но и возбуждали при помощи крови и страданий. Верующие выжигали знак креста на своих телах раскаленными медными крестами, они носили крест с острыми гвоздями или прибивали себя к кресту [13]. Подразумевалось, что знак должен быть начертан на теле для того, чтобы стать видимым — это сопоставимо с обрезанием в иудаизме, которое скрепляет союз, заключенный между богом и еврейским народом. Здесь, однако, речь шла о союзе Христа и сообщества его последователей, которое постоянно обновлялось посредством активного воздействия креста на страдающее тело верующего. Приравнивание христианского самобичевания еврейскому обрезанию подтверждается тем фактом, что многочисленные отцы церкви и догматики начиная со II века и до Фомы Аквинского в XIII веке пытались растолковать обрезание Христа в христианском смысле, рассматривая обрезание как отправную точку последующих Страстей Христовых [14].

Монашеская жизнь истолковывалась как «существование на кресте»: скит и аскетизм считались предварительными формами распятия

Главным образом в Германии и Италии получила распространение разновидность чувственно суггестивного креста — crucifixus dolorosus [15], что было связано с доктриной пресуществления: евхаристические хлеб и вино больше не понимались как символы тела господа, а делали тело господа «присутствующим». Эта доктрина определенным образом подразумевала, что граница между телом Господа и смертным телом становится все более размытой. С одной стороны, Господь стал человеком, гостия и вино превратились в тело и кровь. С другой стороны, тело верующего получало новые духовные измерения. Эта одухотворенность, однако, не имела отношения к загробной жизни, а сводилась к концепции преодоления тела и его смертности посредством самодисциплины. Движение флагеллантов ясно свидетельствует о том, что эта идея связана не с пассивно пережитыми страданиями, а скорее с фантазией о победе над телом. Обретение власти через страдание объясняет «желание» к самобичеванию, которое характеризовало движение флагеллантов в Средние века.

Флагеллантство

Начиная со второго тысячелетия от рождества христова самобичевание плетьми, палками или розгами было важным элементом послушания во многих христианских монастырях [16]. Оно воспринималось не столько как наказание, сколько как «воспроизведение» Страстей Христовых. Тело верующего стало объектом для «деятельного воплощения» страданий Христа. Таким образом, верующий становился одновременно и истязателем, и мучеником. Но почему же именно после первого тысячелетия нашей эры флагеллантство начало набирать силу? Отчасти это связано с окончательным переходом христианского мира от традиций устного повествования к письменной культуре, или текстуальности [17], а письменная культура подразумевала главенство духа над телом и материальным миром — как раз то, что практиковали великие аскеты. Самобичевание, таким образом, стало своеобразным ритуалом нанесения текста на тело, а плеть и розга — инструментами нового «театра для очей». Если измученное тело Спасителя или мучеников было основой и оправданием иконопочитания в христианстве, то истерзанная и кровоточащая плоть аскета была tableau vivant иконофилии.

Из этого следует, что самобичевание и аскетизм едва ли отделимы от споров вокруг иконопоклонения или от последующей доктрины пресуществления. Неслучайно самобичевание и аскетизм приобрели значимость в христианской мысли тогда, когда иконопочитание окончательно победило аниконизм. Эта взаимосвязь, в которой крест является наиболее выразительным символом, может объяснить любопытное совпадение между немецкими словами Mal (рана или отметина на теле, а также «раз» и «время») и malen («рисовать»), Zeichen («знак», «откровение») и zeichnen («рисовать», «отмечать») [18]. На христианский мистицизм в Средние века серьезное влияние оказала идея воссоединения с богом посредством погружения в изображение распятого Христа или мученика [19]. Как пишет Майстер Экхарт, душа — это не что иное, как «образ бога», и она не может быть отделена от бога: «Если в том живет душа, посредством чего она является образом бога, то душа принесет новую жизнь; и это подлинный союз, который не смогут разорвать никакие силы. Вопреки самому богу, ангелам, душам и всем живым существам, говорю я: неотделима от бога душа, которая является образом бога» [20].

«Образ», через который произошло это слияние — так же, как в случае с хлебом и вином — все меньше и меньше воспринимался как символ, а все больше как земная, видимая реальность. Именно эту трансформацию «инсценировали» и прославляли на собственном теле самобичующиеся. Процессии, шествовавшие по Европе со своими «представлениями», в которых иногда участвовали тысячи человек, превратились в массовое движение. Кающиеся грешники в группах, насчитывавших до нескольких сотен человек, в капюшонах и с открытыми кровоточащими спинами, странствовали по городам по нескольку недель. В это время они одновременно отдавали себя «миру» и отрекались от него. По мере путешествия к ним примыкали все новые адепты.

Если измученное тело Спасителя или мучеников было основой и оправданием иконопочитания в христианстве, то истерзанная и кровоточащая плоть аскета была tableau vivant иконофилии

В нескольких регионах, особенно в Италии и Франции, которые впоследствии сохранят верность Римской церкви, священники и монахи делались предводителями флагеллантских походов. В Северной Европе, напротив, сами участники походов выбирали лидеров. Это движение породило новое, возникшее снизу христианское поверье, что кровоточащие раны должны быть провозглашены подлинным «крещением». Это обеспокоило духовенство и Рим. Несколько лидеров флагеллантов, чье появление предзнаменовало Реформацию и падение Рима, были приговорены и казнены как еретики. Реформация положила конец флагеллантству — вместе с иконопочитанием — как христианской практике. К тому времени, когда это произошло, идея подавления и одухотворения тела через страдания уже давно перешла из религиозной сферы в сферу светской власти.

Победа креста над телом

Одновременно с религиозным символизмом креста в светской жизни укреплялся мотив «победоносного креста». Так, уже Константин Великий связывал победу над Максенцием (312 г. н. э.) с видением креста. И с тех пор «знак несокрушимого креста» стало принято считать предзнаменованием победы, как у Григория Богослова [21]. Крест приобрел и дополнительное значение символа светской власти. Короны правителей, эмблемы королей и принцев, скипетры императоров стали украшать изображениями крестов [22]. Когда в город входил император, перед ним несли крест [23]. Он стал эмблемой крестоносцев, а впоследствии — миссионеров, которые шли перед колонизаторами и конкистадорами [24]. Крест также был обязательным атрибутом судей. Победоносный смысл креста сохранился до Нового времени: в XIX веке на съезде националистических и антисемитских школьных учителей Германии крест символизировал победу над иудаизмом. На месте взорванных башен Всемирного торгового центра первым делом был также воздвигнут крест из обломков. В этом случае он символизировал восстановление сил и мощи Соединенных Штатов после нанесенной раны.

Крест и гендер

В позднем Средневековье и раннем Возрождении стал очевиден гендерный аспект в символике креста. Я бы хотела продемонстрировать это на примере полемики между медиевисткой Каролайн Уокер Байнум и искусствоведом Лео Штейнбергом, каждый из которых по-своему толковал изображения распятого Христа. Оба ученых подчеркивали гендерную кодификацию креста, но противореча друг другу в значении пола страдания. На примере ряда средневековых изображений Байнум показывает, что распятое тело наделялось всеми атрибутами женственности: жертвенная кровь Спасителя отождествлялась с женственной кормящей грудью. Такие изображения соответствовали утверждениям таких мистиков, как Святая Екатерина Сиенская: «Нам всего лишь и нужно делать то, что делает дитя, которое хочет молока. Оно берет грудь матери, прикладывает рот, посредством плоти высасывает молоко. Если мы хотим утолить голод, мы должны поступать так же. Мы должны прильнуть к груди распятого Христа, которая есть источник милосердия, и посредством этой плоти сосать молоко. Помня о человеческой природе Христа и его плоти, страдавшей от боли, так же и мы должны пройти через страдание, чтобы напиться молока, источником которого является милосердие» [25].

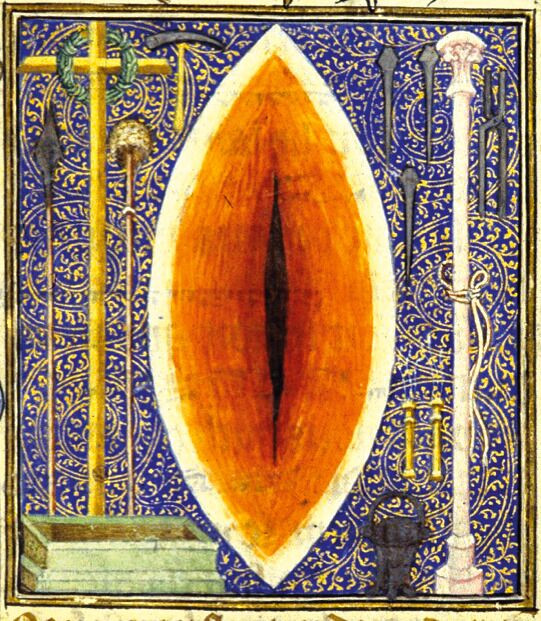

Во многих изображениях раны Господа принимают вид кровоточащей вульвы. Ибо аналогия распятия и материнства позволила воспринимать распятие одновременно как появление на свет и деторождение. Маргарита Уэнская поясняет: «Господь Всемогущий <…> ты не моя мать и ты больше, чем моя мать <…> Ибо когда пришел час твоих родов, ты был положен на твердое ложе креста <…> и все твои вены, и нервы были разорваны. Истинно, в этом нет ничего удивительного, ибо в один день ты породил целый мир» [26].

Многие из этих образов позже появлялись в светском контексте: Марианна с обнаженной грудью на баррикадах во время взятия Бастилии; кормящая грудь Просвещения во времена Французской революции; женщина, распятая на кресте контрреволюции, символизирующая народ во время Парижской коммуны 1871 года. Этот символ использовали нацисты, изображая аллегорическую женщину Germania, распятую вероломным Иудеем.

Штейнберг же, напротив, отсылает к многочисленным изображениям, подчеркивающим мужественность Искупителя. Свою книгу «Сексуальность Христа» он иллюстрирует многочисленными картинами, в которых взгляд зрителя направлен на половые органы новорожденного Спасителя. Иногда центральная перспектива направляет взгляд в эту сторону. Иногда Пресвятая Богородица и Святая Анна указывают на член Иисуса. Но еще важнее, как показывает Штейнберг, то, что многие изображения распятия подчеркивали фаллическую природу распятого. По мере развития сюжета Страстей все больше развивается изображение мужской потенции Христа, что наводит Штейнберга на связь между эрекцией (erection) и воскрешением (resurrection) [27]. Разумеется, он не подразумевает, что это должно пониматься в сексуальном ключе, а, скорее, прослеживает античное значение фаллоса, перенесенное на образ Христа. В античности фаллос символизировал одновременно власть, плодородие и бессмертие. Поэтому его часто можно видеть в захоронениях [28]. В христианской традиции преодоление смерти происходит через преодоление телесного. Ибо, как продолжает Штейнберг, бог стал человеком именно для того, чтобы одолеть смерть таким образом. Если половые органы Иисуса особо подчеркивались в его изображениях в позднее Средневековье и Возрождение, то это потому, что бог, став человеком, принял и его пол. Тем не менее эти изображения имели дело с преодолением пола и сексуальности вообще. Следовательно, половые органы Иисуса нет необходимости скрывать от зрителя, совсем напротив: «Мы можем сказать, что обнаженный Христос Микеланджело — распятый на кресте, мертвый или восставший — подобно обнаженному младенцу Христу, не стыдится, а является буквально и абсолютно «бес-стыдным»» [29].

На первый взгляд, толкования Байнум и Штейнберга кажутся несовместимыми. Но по внимательному изучению можно увидеть это положение так — парадокс креста испытывает разделение: части, представляющие страдание, смерть и кровь феминизируются, в то время как воскрешение и победа над смертью становятся маскулинными свойствами креста. Вместе они образуют единое целое — в теле Христа. То же относится к браку, понимаемому как неделимый. Христианство — единственная в мире религия, провозгласившая брак таинством и запретившая развод. С возникновением протестантизма это, конечно, изменилось, но постулат о нерушимых узах между мужчиной и женщиной сохранил свою значимость даже в протестантских и даже в нерелигиозных семьях вплоть до современности.

Обобщая, история креста пересказывает историю «культуры обретения власти» через страдание, и именно эта идея была подхвачена нацистами. Глубинный смысл метафоры распятия стал решающим фактором для «эротизации» политического в

Обобщая, история креста пересказывает историю «культуры обретения власти» через страдание, и именно эта идея была подхвачена нацистами

Именно эти истоки, по крайней мере, отчасти, объясняют воздействие, которое оказывали образы крови и «страстей» на светскую Германию, как на интеллектуалов, так и неинтеллектуалов. Тот факт, что эти идеи были зримы и эротически заряжены, усиливал их силу. Сам по себе эротизм не является политическую властью, но он помогает сделать «естественными» политические риторики и представления. Как и религиозные идеи, эротически заряженные образы — будь они даже совсем «рассчитанными» — всегда будут стремиться воздействовать на бессознательное напрямую, обращаясь к «непознанному», «невыразимому» или «тайному». Именно в этом черпают они свою власть.

Перевод с английского Татьяны Ильиной.

Другие тексты, приуроченные к выставке

Монотеизм à la mode: немецкий критик Свен Люттикен о возвращении религии и диалектике профанации и (ре)сакрализации современного искусства.

0:2: психоаналитик и теоретик искусства Глеб Напреенко об отношениях между образом, буквой и фетишем.

К критике насилия над образом: беседа художника Максима Спивакова и искусствоведа Егора Софронова о современном иконоборчестве, искусстве, вере и торжестве реакции.

Ухудшая плохую картинку: историк искусства Екатерина Лазарева примеряет к искусству Спивакова шкалу художественной истории, сопоставляя новые и старые произведения художника.

Примечания

Впервые опубликовано в Welz C. (ed.) Ethics of In-Visibility: Imago Dei, Memory, and Human Dignity in Jewish and Christian Thought. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. P. 119–130. Перевод публикуется с разрешения автора.

[1] Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. Перевод Дмитрия Гайдука. М.: Миф, 1993. С. 51. Записи Раушнинга — это не дословная передача разговоров с Гитлером. Автор приводит их по памяти. Тем не менее историки цитируют их, потому что они с поразительной точностью воспроизводят как особенности речи Гитлера, так и многие его высказывания. В первую очередь это относится к высказываниям о религии, которые слово в слово совпадают с застольными разговорами Гитлера, записанными Генрихом Геймом и Генри Пикером по просьбе Мартина Бормана.

[2] Deren M. Divine Horsemen: The Living Gods Of Haiti. London: Thames and Hudson, 1953.

[3] Cramer M. Das altägyptische Lebenszeichen im christlichen (koptischen) Ägypten. Wiesbaden: Harrassowitz, 1955.

[4] von Braun C. Ist die Sexualwissenschaft eine «jüdische Wissenschaft»? Vortrag zum 50. Jahrestag der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung // Zeitschrift für Sexualforschung 1 (2001). S. 1–17.

[5] von Braun C. Das ein-gebildete Geschlecht: Bilderverbot, Bilderverehrung und Geschlechterbilder // Belting H., Kamper D. (Hg.) Der zweite Blick: Bildgeschichte und Bildreflexion. München: Wilhelm Fink, 2000. S. 149–170.

[6] Murray S.C. Kreuz III. Alte Kirche // Theologische Realenzyklopädie 19 (1990). S. 726–732, 726; см. также Dinkler E. Signum Crucis: Aufsätze zum Neuen Testament und zur christlichen Archäologie. Tübingen: Mohr Siebeck, 1967.

[7] Murray S.C. Kreuz III. S. 726.

[8] Murray S.C. Kreuz III. S. 727.

[9] Murray S.C. Kreuz III. S. 730; Wilpert J. Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jahrhundert. Freiburg: Herder, 1916.

[10] Belting H. Das Bild und sein Publikum im Mittelalter: Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin: Mann, 1981; Young K. The Drama of the Medieval Church, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1933.

[11] Reudenbach B. Die Gemeinschaft als Körper und Gebäude. Francesco di Giorgios Stadttheorie und die Visualisierung von Sozialmetaphern im Mittelalter // Schreiner K., Schnitzler N. (Hg.) Gepeinigt, begehrt, vergessen: Symbolik und Sozialbezug des Körpers im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. München: Wilhelm Fink, 1992. S. 171–198; Bandmann G. Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. Berlin: Mann, 1951.

[12] Caesarius of Heisterbach (1219–1223). Dialogus Miraculorum. Distinction 8, C. 19.

[13] Köpf U. Kreuz IV. Mittelalter // Theologische Realenzyklopädie 19 (1990). S. 732–761, 748.

[14] Steinberg L. The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion (1983). 2nd edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

[15] «Лицо искажено от боли, голова низко опущена, сжавшееся тело так сильно истощено, что ребра выступили наружу. Вдобавок оно запятнано каплями крови и отмечено другими следами Страстей Христа, а из ран — особенно из раны в боку — сочится кровь». Köpf U. Kreuz IV. S. 757.

[16] Историю христианского самобичевания см. в просвещающей книге Никлауса Ларжье, Largier N. Lob der Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erregung. München: C.H. Beck, 2001.

[17] Stock B. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton: Princeton University Press, 1983.

[18] Связь между немецкими словами Mal («метка», «раз», «время») и Malerei («живопись») чрезвычайно интересовала Вальтера Беньямина. Benjamin W. Fragmente, Ausgewählte Schriften, Ästhetische Fragmente (1917) // Gesammelte Schriften, Band 5. Hg. Rolf Tiedemann and Herrmann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1982. S. 613ff. Слово Mal, обозначающее «метку» и промежуток времени (соответствующий, например, трапезе: das Mahl — еда), этимологически связано со словом malen («рисовать»), которое дословно значит «наносить метку». Кроме того, в христианстве возникла чувственная связь между понятиями Wundmal («стигмата») и Mahl («пища») или Heiliges Abendmahl («евхаристия»).

[19] «В сфере духовного или мистического способность человека к зрительному представлению образа позволяет ему заключить о том, что бог существует. Потому что нечто может быть узнано только при наличии идентичного образа, а необходимым условием узнавания является определенное взаимоотношение между субъектом и объектом. <…> Согласно первому посланию Иоанна 3:2, в момент спасения, подобие и обожествление в конце концов соответствуют смотрению лицом к лицу («Мои дорогие друзья, сейчас мы дети Божьи, но еще не известно, кем мы станем. Однако мы знаем, что когда придет Христос, мы будем подобны ему, поскольку увидим его таким, каков он есть на самом деле».) Наоборот, созерцание Христа или бога в душе развивает следующую картину: преображающее созерцание делает их одним и тем же. Это созерцание ближе к духовному, интуитивному узнаванию, чем к постижимому и логически объяснимому». Crouzel H. Bild Gottes II // Theologische Realenzyklopädie. Berlin, New York: de Gruyter, 1993. Bd. VI. S. 501.

[20] Eckehart M. Deutsche Predigten und Traktate. Hg. und übers. Josef Quint, Zürich: Diogenes, 1979.

[21] Gregory of Nazianzus. Orationes theologicae. 45, 21.

[22] Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Перевод с английского М.А. Бойцова и А.Ю. Серегиной. М.: Издательство института Гайдара, 2014.

[23] Deér J. Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des frühen Mittelalters // Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte. Aarau (Sauerländer), 1955. Bd. 13. S. 48–110.

[24] Köpf U. Kreuz IV. S. 751.

[25] Цит. по Walker Bynum C. Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion. New York: Zone Books, 1991. P. 96. Глава из книги Байнум, которая отсылает читателя к тезисам Штейнберга, «Тело Христа в позднем Средневековье: ответ Лео Штейнбергу», не включена в немецкое издание, Fragmentierung und Erlösung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995.

[26] Цит. по Walker Bynum C. Fragmentation and Redemption. P. 97.

[27] Steinberg L. The Sexuality of Christ. P. 83.

[28] Steinberg L. The Sexuality of Christ. P. 46.