Свен Люттикен. Монотеизм à la mode

C 2 февраля по 18 марта в Музее Сидура проходит выставка «½» (одна вторая) — проект Максима Спивакова, посвященный проблеме образа, практикам его отрицания, политике видимости и противоречиям, раскрывающимся в истории и современных проявлениях иконоборчества. Мы продолжаем публиковать связанные с выставкой материалы и выкладываем — впервые на русском языке — текст критика Свена Люттикена о возвращении религии, диалектике профанации и (ре)сакрализации и роли искусства в многочисленных «войнах образов».

Все опубликованные на нашем сайте в рамках «½» тексты наряду с некоторыми другими вошли в специальное издание, доступное для скачивания на сайте ММСИ.

Перевод с английского Марии Муштриевой.

Призрак бродит по миру — и, невзирая на попытки реанимировать коммунизм, это призрак религии. После того, как было так много провозглашено по поводу конца идеологий и предполагаемого конца истории, после 1989 года критика триумфировавшего капитализма часто принимала откровенно религиозные формы. Несмотря на то, что религия регулярно критиковалась левыми за фундаментальную антисторичность ее мировоззрений, этот факт никогда не мешал ей являться важной исторической силой. Но говорить о «религии» как таковой значит следовать упрощениям тех атеистов, для которых все религии означают только одно — а именно непросвещенность. С чем именно же мы сталкиваемся в очевидном возвращении религии?

В хаотических переменах после распада Восточного Блока, а еще в большей степени после 9/11, часто доминировали монотеистические «авраамические» религии: иудаизм, христианство, ислам. Для атеистов в особенности последний стал синонимом зловещей, фундаменталистской природы религий как таковых, а в особенности монотеизма с его нетерпимым ядром («Да не будет у тебя иных богов»). С другой стороны, и что достаточно странно, некоторые воинствующие антиисламистские агитаторы заявляют, что ислам не является по-настоящему религией, а есть якобы замаскированная под веру агрессивная идеология [1]. Так или иначе, многие, похоже, согласны с заявлением как христианских, так и исламских и иудаистских фундаменталистов, а именно с тем, что они представляют сущность их соответствующей религии, что они говорят от ее имени, единственным подлинным голосом. В этом и состоит истинный триумф фундаментализма: что даже те, кто заявляют, что ему противостоят, соглашаются с его основополагающим (и несостоятельным) притязанием. Под видом возвращения к истокам своей религии, ее ядру, фундаменталисты вычеркивают столетия экзегезы и оспаривания, обогащения и поливалентности. Если и мы примем это за данность, тогда религия и в самом деле будет окончательно переделана фундаменталистами начиная с Хомейни и заканчивая Пэтом Робертсоном.

Какова роль, или возможные роли, у искусства во всем этом? Часто современному искусству предписывается миссия критики, а именно комментирования и вмешательства в новые «войны образов». Тем не менее подобная концепция остается скорее внешней, если при этом не подчеркнуть то, что эстетике так и не удалось избавиться от теологии, и наоборот; на то, что искусство всегда было вовлечено в войны образов, и что эти войны никогда не были исключительно светскими; и что мы скорее имеем дело с разветвляющимися и множественными историями иконоборчества, в которые вплетены как современный фундаментализм, так и современное искусство [2].

Возвращение жабы

Одним из ироничных последствий секуляризации Европы начиная с 1960-х годов, в которой произошел массовый исход из католических и протестантских церквей, было то, что это послужило на руку консерваторам, реакционерам и фундаменталистам, то есть именно тем, кто представляют собой все то, чем эти «выходцы» были больше всего возмущены [3]. Здесь приходит на ум известная ремарка Греты Гарбо в роли Ниночки одноименного фильма Эрнста Любича 1939 года, когда ее спросили о последних новостях из Москвы: «Массовые судебные процессы были большим успехом. Русских будет меньше, да лучше». Также и для папы Бенедикта XVI выход из церкви плохих «современных» католиков был хорошим известием. Церковь становилась лучше, чище, незапятнанной светской современной культурой. В этом смысле «возращение религии» в конечном итоге означает отступление, оборонительное замуровывание, сильно отличающееся, к примеру, от послевоенных попыток сформировать современное религиозное искусство, в котором уговорили принять участие таких атеистических модернистов, как Матисс и Ле Корбюзье.

С другой стороны, ангажированный, политизированный авангард осуществлял атаки на организованную религию. Богохульство стало второй натурой сюрреалистов, а после Второй Мировой Войны более молодое поколение богемных художников и интеллектуалов переняло у них эстафету. В 1950 году группа, входящая в состав движения Леттристов потревожила пасхальную службу в соборе Парижской Богоматери, живая трансляции которой шла по телевидению. Выбрав подходящий момент, один из заговорщиков, одетый как

Я обвиняю Католическую Церковь в мошенничестве,

Я обвиняю Католическую Церковь в заражении мира ее похоронной моралью,

Она — гноящаяся рана на разлагающемся теле Запада.

Воистину говорю вам: Бог — мертв,

Нас тошнит от мучительной тупости ваших молитв,

Ибо ваши молитвы были сальным дымом над полями сражений нашей Европы [4].

Этот инцидент увеличил напряженность между умеренным и радикальным крыльями Леттристского движения Исидора Изу, которая в конечном итоге привела к основанию Леттристского интернационала рядом радикалов. В свою очередь после объединения с несколькими другими фигурами и микродвижениями, он оформировался в Ситуационистский интернационал (СИ). Атаки на религию, в особенности на христианство, доминирующую религию на Западе, оставались важной составляющей теории и практики Леттристов/СИ, который Ги Дебор все более выстраивал к марксистской линии, представляя СИ как новое воплощение Первого интернационала и посвящая его свержению гиперкапиталистического Общества Спектакля. Любому серьезному противостоянию этому обществу религия может только воспрепятствовать; в конце концов, согласно Марксу, цель состоит в том, чтобы сорвать «мистическое покрывало», скрывающее от нашего взгляда подлинную природу производственных отношений и эксплуатации [5].

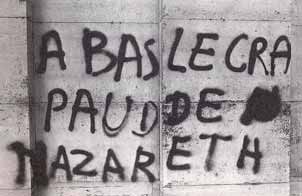

Во время протестов мая 1968-го, частично вдохновленных СИ, некоторые из лозунгов восставших студентов были кощунственные и иконоборческие с удвоенной силой. «A bas le crapaud de Nazareth», «Долой жабу из Назарета», гласил один из слоганов — как бы предваряя небольшой скандал 2008 года, когда Папа и местные католики выступили против скульптуры Мартина Киппенбергера, изображавшей распятую на кресте карикатурную лягушку, выставленную в Музеоне в Больцано (Южный Тироль, Италия) [6]. Этот случай в который раз настроил догматичную церковь против дерзкого и вздорного современного искусства — но разве не является такой иконоборческий жест, как Киппенбергера, неотъемлемой составляющей истории монотеизма? Надо отметить, что термин иконоборчество часто употребляется достаточно широко, характеризуя различные жесты осквернения, которые не всегда имеют религиозный контекст; и все же, многие казалось бы светские акты иконоборчества могут быть рассмотрены как продолжение и радикализация религиозного иконоборчества. Можно ли сохранить четкое разделение между светским, критичным искусством и антисовременной религией? Не является ли монотеизм сам по себе машиной профанации?

Иконоборчество: модернология

Беспорядки и протесты, вызванные датскими карикатурами на пророка Мухаммеда, отразили не только гнев (каким бы манипулированным он ни был) по поводу карикатурного содержания, но что Мухаммед был вообще изображен. В конце концов, это же нарушение запрета на изображение пророка, который уходит своими корнями в толкование определенным образом моисеевского запрета на идолопоклонничество. Современные «войны образов» представляют собой новую волну монотеистической идолопоклоннической критики, увековеченной во второй заповеди Исхода 20:4, запрещающей кумира «и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Далее это уточняется во Второзаконии 4:15–19, где израильтянам напоминается о том, что они «не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня», и что изображения людей и животных следует избегать, так как это может привести к «развращению», к поклонению этим изображениям (схожая опасность кроется и в солнце, луне и звездах).

Современная критика репрезентации и в самом деле является по многим параметрам трансформацией монотеистического дискурса об идолопоклонничестве

По существу здесь содержатся два запрета: нельзя изображать Бога и во избежание идолопоклонства нельзя изображать живые существа (и планеты). А первая ошибка, или грех, тоже идолопоклонство. Идолопоклонство это не только поклонение ложным богам, но и поклонение Яхве как образу. Изображение как таковое становится ложным богом [7]. Вначале поклонение другим богам в действительности являлось искушением; впоследствии, когда это уже не представляло опасности, идолопоклоннические тенденции внутри монотеистического иудаизма считались определенным риском. На практике масштаб производства изображений и способ их применения на протяжении веков широко варьировались в иудаизме, а также и в христианстве, и — в несколько меньшей степени — в исламе. Христианская доктрина боговоплощения смягчила запрет на изображение Бога и его созданий; Бог стал человеком, слово стало плотью и, таким образом, позволило изображение. Разумеется, византийские иконоборцы и протестанты возражали, что такие изображения по-прежнему могут служит идолами, иногда добавляя, что изображения Христа отображают только одну из его двух ипостасей — физическую, но не божественную [8].

В Исламе страх возвращения к shirk (ширк), то есть «приравниванию» других божеств или сил к Богу, выразился в довольно радикальном запрете на тасвир (tasweer), то есть на изображение, которые может питать подобное идолопоклонничество. Тогда как Коран ссылается на Золотого Тельца, гораздо более конкретные указания против производства изображений можно найти в более позднем Хадисе, сборнике высказываний, приписываемых пророку [9]. Несмотря на то, что современные западные, а также исламские идеологи стараются представить Ислам монолитным, запрет на изображение самого Мухаммеда был предметом сменяющих друг друга волн радикализации и послабления. Он не являлся таким универсальным, как заявляют некоторые современные идеологи, что подтверждается наличием довольно значительного количества старинных миниатюр. Подавление подобных нежелательных исторических сложностей позволяет фундаменталистам создавать манихейскую дихотомию между Исламом и идолопоклонническим Западом — новой джахилии (jahiliyya). Этот дискурс может быть также рассмотрен как более радикальная форма христианской критики западной культуры.

Римская империя являлась для христиан образцом идолопоклоннического общества. Особенно осуждались Тертуллианом в его De Spectaculis («О зрелищах») римские зрелища, как яркий пример eidolatreia (идолопоклонничества). Одержимость римскими зрелищами и декадентство культуры позднего девятнадцатого века и начала двадцатого, начиная от картин Жерома и

В тексте «О культе богов-фетишей» (1760), который отражает трансформацию монотеистических топосов в инструменты светского критицизма в эпоху Просвещения, Шарль де Бросс утверждает, что выявил самую примитивную форму религии, содержащую первые рудиментарные ростки идолопоклонничества: фетишизм, или поклонение произвольным объектам, нежели статуям или рукотворным образам. Несмотря на то, что эпоха Просвещения подвергла религиозные догмы критике с открытым концом, это противоставление догмы и критики не должно затмевать тот факт, что жест «раскрытия» богов как идолов и устоявшихся истин как суеверий по сути один и тот же, и что монотеистический дискурс о языческой религии представлял собой зарождавшуюся форму критики — критику идолопоклонничества, трансформированную современной критикой религии и общества [10].

Религиозный догматизм уже содержал элементы критики; критика, в свою очередь, решающим образом зависит от догмы. В письме, написанном вскоре после смерти Теодора В. Адорно, в котором Макс Хоркхаймер пытается объяснить, почему его друг не был похоронен согласно еврейским обычаям, он утверждал, что критическая теория была основана на Второй Заповеди — на запрете изображения Бога или, в более фундаменталистской интерпретации, на запрете изображения любых живых существ [11]. Другими словами, современная критическая теория анализировала и противостояла фашизму и культурной индустрии как новейшим формам идолопоклонничества.

Несмотря на то, что замечание Хоркхаймера явно было сделано в исключительно эмоциональных обстоятельствах, современная критика репрезентации и в самом деле является по многим параметрам трансформацией монотеистического дискурса об идолопоклонничестве. Священная заповедь поспособствовала развитию сомневающегося и критического мышления, которое в конечном итоге обратилось против самой догмы. Начиная от де Бросса до Маркса и далее, понятие фетиша как примитивного предшественника идола имеет свои корни в монотеистической критике идолопоклонничества. Как известно, Маркс превратил африканского протоидола де Бросса в капиталистический товарный фетиш, столь же иррациональный и мистифицирующий [12]. При этом в отличие от «идола» в монотеизме такой фетиш является скорее предательством того, чем подлинное человечество могло бы быть, а не преступлением божественного закона. Между раннехристианской обличительной речью Тертуллиана в «О зрелищах» и марксистским трактатом «Общество спектакля» Ги Дебора все же лежит огромная разница, несмотря на то, что последний, хотя и не напрямую, находится в долгу у первой.

Профанации искусства

Иконоборчество это профанация в действии. В современной теории противопоставление священного и профанного вышло на передний план в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, когда фокус в религиозных науках и антропологии сместился с верований и мифов на религиозные практики, поведение, исполнение мифа и на ритуальный и социальный аспекты религии — развитие, связанное с именами Робертсона Смита и Эмиля Дюркгейма и его школой. Как время, так и пространство стали рассматриваться радикально отделенными друг от друга: мирское время находит свою противоположность в священном времени мифа, которое актуализировалось в ритуалах, а мирское пространство находит свое дополнение в священном пространстве мест отправления религиозного культа. Такие противоречия касались практически всех обществ. Только на Западе время становилось все более гомогенным. То же можно сказать и о пространстве, по мере того как соборы все чаще стали посещаться из

Для современного искусства критика ауры сегодняшних образных товаров, включая и те, которые производятся подкованными в СМИ религиозными фундаменталистами, может являться важной иконоборческой задачей

При этом нарративы о поступательной и линейной секуляризации весьма сомнительны. В 1930-х годах Жорж Батай отчаянно пытался создать новые мифы и ритуалы, которые могли бы противостоять привлекательности нацизма с его технократическим одурманиванием мира. Не все формы ресакрализации принимали удобно регрессивные, архаизирующие формы. Несколько лет спустя Батая, Адорно и Хоркхаймер пришли к заключению, что в капиталистических и демократических обществах Просвещение тоже возвращалось к мифу —

Однако, как в последние годы утверждает Джорджо Агамбен, полная профанация может также совпадать с сакрализацией [15]. Агамбен обратил внимание на латинский термин «sacer», который может относиться как к

По следам романтизма, современное искусство девятнадцатого, а также двадцатого века предпринимало попытки «переоколдовать» или ресакрализировать мир. Задолго до довольно корпоративного «современного религиозного искусства» послевоенных годов, художниками начиная от Каспара Давида Фридриха до Поля Гогена было предпринято множество попыток придать их картинам функцию алтарного полиптиха — чтобы создать новое христианское искусство. То, что подобные проекты потерпели неудачу, и иначе быть не могло, для исторического авангарда было само собой разумеющимся, но, тем не менее, при всех их неумолимых атаках на организованную религию, сюрреалисты и различные группы Жоржа Батая (в особенности «Акефал») пытались создать новые мифы, новую ауру.

Во многих отношениях такие движения авангарда были формой радикального романтизма, создавая диалектику иконоборческой профанации и мистификации, переоколдовывания. Как ни заблуждались Бретон и Батай по поводу возможного поля действий в годы между двумя мировыми войнами, их отказ от подчинения какому-либо одному линейному сценарию заслуживает внимания. Искусство всегда в той или иной мере вплетено в свой товаризованный и квазисвященный статус; для современного искусства критика ауры сегодняшних образных товаров, включая и те, которые производятся подкованными в СМИ религиозными фундаменталистами, может являться важной иконоборческой задачей. Тем не менее, это не значит, что искусство способно когда-либо достичь статуса чистой «профанации».

Среди наиболее успешных и важных послевоенных проектов, которые поставили искусство на службу сакрального, попутно (наоборот) сакрализируя искусство, можно выделить внеконфессиональную часовню Ротко в Хьюстоне (1971) — часовню религии, которая не существует, чистой религиозности без догмы и без особого конкретного содержания и убеждений. Часовня была сделана по заказу меценатов Джона и Доминики де Менил. В 1974 году их дочь Филиппа и ее муж, торговец искусством Хайнер Фридрих, создали фонд Диа, посвященный крупномасштабным проектам таких художников, как Уолтер де Мария и Дональд Джадд. После того, как они обратились в суфизм, мистическую форму ислама, пара также поддерживала различные религиозные проекты через Диа, такие, как мечеть на улице Мерсера в

Несмотря на то, что Флавин едва согласился на такую реконтекстуализацию своей работы, сочетание минималистской эстетики и аскетической религиозности, созданное Фридрихом и де Менил, наводит на размышления. Это, конечно, не означает, что можно приравнивать белый куб и мечеть, равно как и белый куб и церковь или часовню. Возможно, самый продуктивный подход помимо одинаково обреченных альтернатив безудержной сакрализации или чистой профанации современного искусства может заключаться в том, чтобы рассматривать искусство как поле, которое имеет уникальное положение для изучения и вмешательства в диалектику профанации и (ре)сакрализации.

Примечания

Впервые опубликовано в Dumbadze A., Hudson S. (eds.) Contemporary Art: 1989 to the Present. Malden: Wiley-Blackwell, 2013. P. 300–310. Слегка сокращенный перевод публикуется с разрешения автора.

[1] Cм., напр., высказывания голландского антиисламского популиста Герта Вильдерса и и его приспешника Мартина Босм.

[2] Cм. также мою книгу «Идолы рынка: современное иконоборчество и фундаменталистcкое зрелище», Idols of the Market: Modern Iconoclasm and the Fundamentalist Spectacle. Berlin: Sternberg Press, 2009.

[3] Здесь нужно отметить необходимость различать эти термины: если обобщить, консерваторы, можно сказать, противостоят нововведениям и извращают традиции, тогда как реакционеры активно пытаются повернуть время вспять, хотя и не в такой степени, как фундаменталисты, которые пытаются восстановить чистоту религиозных первоначал. Католицизм не поощряет фундаментализм в строгом смысле слова; столетия, потраченные на толкования и богословское творчество, являются настолько неотъемлемым элементом католицизма, что сложно их вычеркнуть и остаться при этом католиком. Сделать это значило бы принять протестантизм, ветку христианства, гораздо более склонную к фундаментализму. При этом это не значит отрицать, что у современных католических реакционеров много общего с

[4] Текст прокламации и английский перевод. См. также Marcus G. Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century. London: Faber & Faber, 1989. P. 279–322.

[5] В главе о фетишизме в «Капитале», «Товарный фетишизм и его тайна», Маркс пишет о «mystischer Nebelschleier», в переводе буквально означающей мистическую вуаль из тумана. В английском переводе фразу часто сокращают до «мистической вуали» («mystical veil»), в то время как одно популярное издание переводит ее просто как «вуаль»: Marx K. Capital: A Critique of Political Economy, Volume I, trans. Ben Fowkes. London: Penguin, 1990. P. 173.

Прим. пер. В русском переводе — «мистическое туманное покрывало», в Маркс К., Энгельс Ф. Cочинения. Издание второе. М.: Издательство политической литературы, 1955–1974. Том 23. С. 90.

[6] См. фотографию граффити 1968-го года на странице 56 книги Viénet R. Enragés and Situationists in the Occupation Movement, France, May ’68 (1968). New York: autonomedia, 1992. По репортажам по случаю Киппенбергера см. напр. Siddique H.Pope Labels Crucified Frog Sculpture Blasphemous // The Guardian, August 28, 2008; Jones J. Vatican Needs More Faith in Modernism // The Guardian, September 1, 2008.

[7] Bevan E. Holy Images: An Inquiry into Idoltary and Image-Worship in Ancient Paganism and in Christianity. London: George Allen & Unwin, 1940. P. 39.

[8] Марк Де Кесел проанализировал последствия доктрины боговоплощения с особой убедительностью; см., например, De Kesel M. The Image as Crime: On the Monotheistic Ban on Images and the «Criminal» Nature of Art // Hlavajova M., Lütticken S., Winder J. (eds.) The Return of Religion and Other Myths: A Critical Reader in Contemporary Art. Utrecht: BAk, 2009. P. 98–116. О Реформации и ее последствиях, с особым вниманием к лютеранской доктрине и практике, см. Hoffman W. (Hg.) Luther und die Folgen für die Kunst, Ausstellungskatalog. Hamburg: Hamburger Kunsthalle, 1983.

[9] Naef S. Bilder und Bilderverbot im Islam. München: C.H. Beck, 2007. P. 11–22.

[10] Халберталь и Маргалит выделяют следующую «цепочку критики религии»: критику идолопоклонничества монотеистическими религиями, критику народной религии религиозным Просвещением, критику религии в целом со стороны светского Просвещения и, наконец, критику идеологий. Halbertal M., Margalit A. Idolatry, trans. Naomi Goldblum. Cambridge: Harvard University Press, 1992. P. 112.

[11] Horkheimer M. Brief an Otto O. Herz, 1. September 1969 // Gesammelte Schriften Band 18: Briefwechsel 1949–1973. Frankfurt am Main: Fischer, 1996. P. 743.

[12] Cм. главу «Товарный фетишизм и его секрет» в Маркс К. Капитал: критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Том 23. С. 80–93. Хартмут Бёме отслеживает запутанную историю понятия фетишизма и его постепенную «универсализацию» в Böhme H. Fetischismus und Kultur: Eine andere Theorie der Moderne. Reinbek: Rowohlt, 2006.

[14] Bataille G. La Notion de Dépense (1933) // La Part Maudite, precede de La Notion de dépense. Paris: Minuit, 1967. P. 23–45.

[15] Труды Агамбена, которые сочетают импульсы Дебора и Вальтера Беньямина, среди прочих, подвергались критике за тенденцию «видеть криптотеологический подтекст в каждом феномене» и за создание несостоятельных аналогий вместо того, чтобы устанавливать конкретные исторические связи или писать связную историю идей. Тем не менее, монтажи феноменов, отдаленных во времени или по контексту, незаменимы, если мы хотим выйти за рамки истории как серии хронологически расположенных картин, каждая из которых отображает внутренне согласованную и закрытую культуру.

[16] Агамбен Дж. Профанации. Перевод с итальянского Константина Токмачёва под редакцией Бориса Скуратова. М.: Гилея, 2014. С. 89.

[17] См. Keefe A. Whirling in the West // Bidoun no. 23 (2011). После реструктуризации фонда Диа в середине 1980-х мечеть на улице Мерсера была закрыта. Ее позднейшая, меньшая версия после Диа стала в