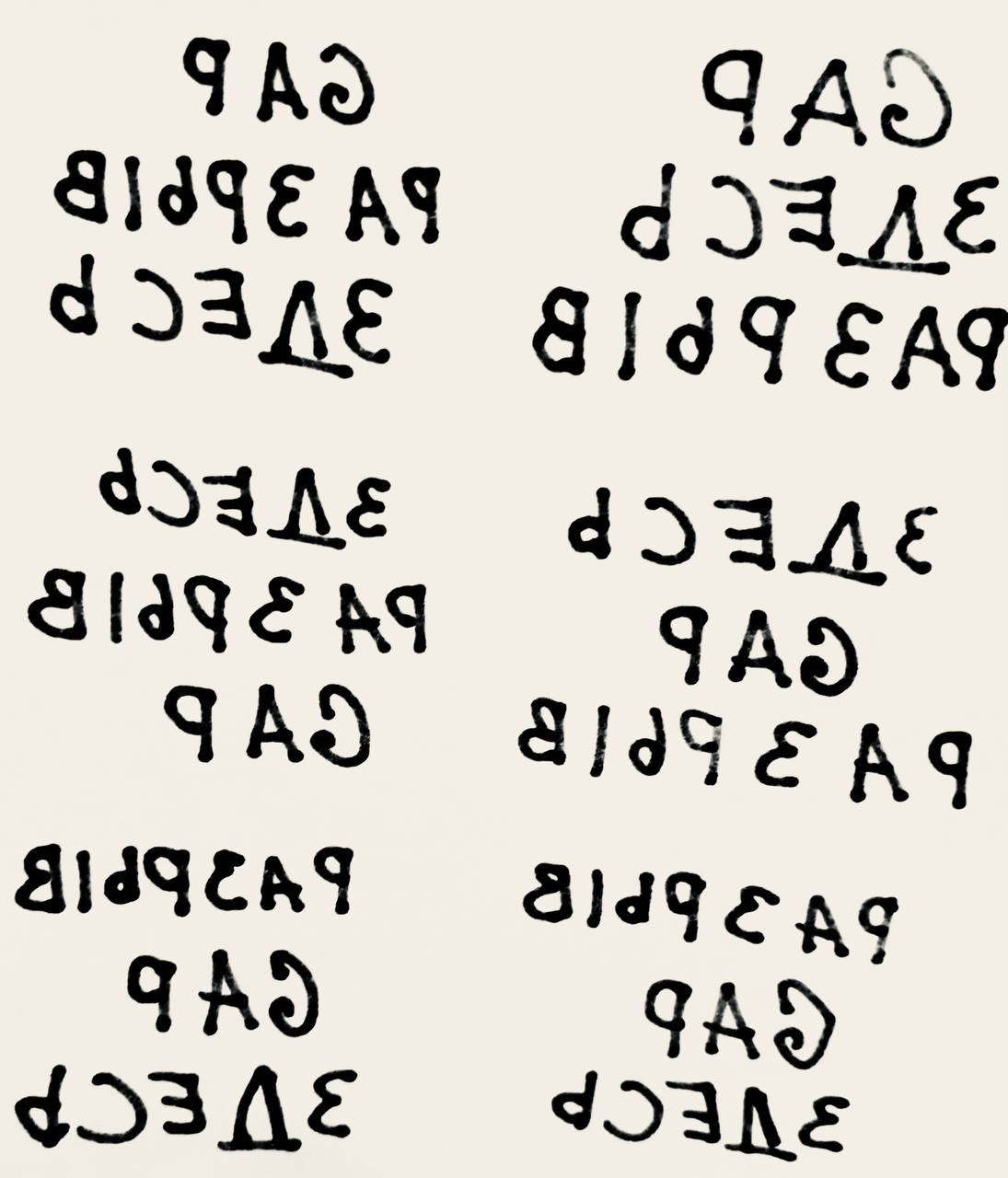

Gap_Разрыв. Сетевой номер журнала "Здесь"

Вступительное слово

Сетевой номер "Gap_Разрыв" поделён на два блока. Тексты каждого блока самоценны и различны, но все они так или иначе рассматривают природу разрыва — зазора, умолчания и разделения. Между текстами сетевого номера можно найти большие разрывы — они написаны в разных местах, на разных языках людьми, по-разному видящими литературу. Но сама природа разрыва проявляется в этих текстах схожим образом. Разрыв становится пространством для нового, для паузы, для отстранения, которое позволяет увидеть картину полнее. Разрыв становится двойственным отношением частей, отделенных друг от друга. Он уравновешивает и даёт единство.

- Вступительное слово

- Блок А: жизнь, прорастающая через разрывы реальности

- Леонид Коммьев. Через долго: советское

- Катерина Маруева. Попытка

- Мария Шевцова. Литовские стихотворения

- Анна Куликова. Триптих о пакете

- Елена Королькова. Познание

- Виктория Матросова. Габриэль Витткоп и разрыв литературного полотна ХХ века

- Елизавета Гарина. Отображения

- Катерина Дементьева. Во сне ты выпрастываешь руки из-под одеяла и прижимаешь ладонь к ледяной стене

- Валентина Дикоева. Перевод фрагмента книги Данила Киша "Rani Jadi" ("Первые горести")

- Илья Ежов. Literally me. Неоконченный верлибр

- Константин Шавловский. Разговоры с грузинскими деревьями

- Василий Поликанин. ЛОЙ ПАСТ-ГА

- Екатерина Коляченко. Стихи

- Юрий Гнидин. Стихи

- Электра Либерте. Свидетели прямого эфира

- Блок В: двойственность, кажимость, переход

- Яна Полевич. Everybodies

- Александра Солдатова. ШТА?!

- Вадим Дунаев. Стихи

- Евгений Долматович. Искажение

- Влад Гагин. Открытка

- Гала Пушкаренко. Июль. Карнавализированная копеечка

- Валентин Трусов. Кларк Кулидж. Переводы из разных книг

- Анатолий Моторин. нононо(н)

- Виктория Пронина. Элизабет Бишоп. В деревне. Перевод

- Александр Маннилер. Тексты слов

- Екатерина Белоусова. Молоко или кровь

- Егор Арсеньев. Белая лошадь на городской площади

- Андрей Темнов. Inside

- Никита Рыжих. Зарядка

- Тая Матюшкина. Конец мужчин

Блок А: жизнь, прорастающая через разрывы реальности

В блоке А собраны работы, которые объединяет непреодолимая сила новой жизни, прорастающая на том месте, где случился разрыв.

В подборке визуальных стихотворений Леонид Коммьев преодолевает исторический разрыв, обращаясь к наивному и сокровенному. Автор дает ключи к тексту, при этом читатель оказывается в роли ребенка, которому показывают фокус и даже объясняют, куда исчезает палец и как спичка остается целой, но волшебство от этого не рассеивается. В рассказе Катерины Маруевой новая жизнь оказывается сильнее войны, эмиграции, страха и непонимания. Хроника жизни одной молодой семьи высвечивает чудо. Мария Шевцова тоже пишет об эмиграции, но в ее текстах визуальные и языковые эксперименты парадоксальным образом оказываются способом сберечь память о родном месте и обрести корни на новом. Анна Куликова собирает реальность с помощью образа невзрачного и вездесущего пакета, который становится маяком, позволяющим не потонуть в обыденном. В рассказе Елены Корольковой разрыв проходит не между невинностью и опытом, а опытом и опытом — познание становится темным лесом, через который легко и не страшно идти. Эссе Виктории Матросовой о Габриэль Витткоп продолжает тему эроса и танатоса — блуждание и игра показаны в нем как неизменные атрибуты зарождения нового. Елизавета Гарина обращается к тому, что скрывает лицо — маска, фата, отражение — и показывает, как все чувства кроме зрения становятся самым точным инструментом восприятия. Любовное и эротическое соткано в тексте Катерины Дементьевой бережно и точно. Страсть и нежность всегда на расстоянии вытянутой руки, но до них невозможно дотянуться, они ускользают и искрятся, согревая и не обжигая. В переводах Валентины Дикоевой из книги сербского писателя Данила Киша память становится мостом, проложенным не только в детство героя, но и в далекую для автора современность. В одном стихотворении Илии Ежова намечено сразу несколько разрывов: между богатством и бедностью, одиночеством и скученностью, духовностью и материальностью. Ирония и вожделение, плач по мечте понарошку делают неоконченный верлибр отдельным жанром. Константин Шавловский возвращает нас к теме обретения корней на чужбине. Обращаясь к деревьям, находя с ними общий язык, он создает магический заговор, и эта магия преодолевает границы пространства и времени. Василий Поликанин использует абсурд для того, чтобы создать целый мир. Его диковинным героям дается собственный язык, мерцающий на пересечении прозы и поэзии. Триптих Екатерины Коляченко — тревожный и ледяной — погружает в пространства сна, где ужас смягчен эстетикой приключенческого жанра. Поэтическая подборка Юрия Гнидина погружает читателя в темную расщелину. В мороке беспомощного детства и бессильной взрослости происходит примирение со страхом — он не сковывает, он сопутствует. Пьеса "Свидетели прямого эфира" переплавляет бытовое в языковой эксперимент и создаёт собственную экосистему текста, в которой сюжет и поэтический ритм становятся опорой для движения читателя.

Леонид Коммьев. Через долго: советское

Катерина Маруева. Попытка

Мария Шевцова. Литовские стихотворения

Анна Куликова. Триптих о пакете

Елена Королькова. Познание

Виктория Матросова. Габриэль Витткоп и разрыв литературного полотна ХХ века

Елизавета Гарина. Отображения

Катерина Дементьева. Во сне ты выпрастываешь руки из-под одеяла и прижимаешь ладонь к ледяной стене

Валентина Дикоева. Перевод фрагмента книги Данила Киша "Rani Jadi" ("Первые горести")

Илья Ежов. Literally me. Неоконченный верлибр

Константин Шавловский. Разговоры с грузинскими деревьями

Василий Поликанин. ЛОЙ ПАСТ-ГА

Екатерина Коляченко. Стихи

Юрий Гнидин. Стихи

Электра Либерте. Свидетели прямого эфира

Блок В: двойственность, кажимость, переход

Блок B объединяет работы, в которых фокус сделан на двойственной природе разрыва. Он становится третьим пространством, серой зоной между категориями, которые мы привыкли противопоставлять.

В подборке Яна Полевича присутствуют два языка, образы отражаются друг в друге как город в воде, а время и пространство меняются местами. Пробелы между строками оказываются таким же знаком как и сами строки. Рассказ Анны Солдатовой кажется простым как анекдот или сложным как сплав греческого мифа, отсылок к "Превращению" Кафки и "Очень старому сеньору с большими крыльями" Маркеса. Но эта иллюзия читательского опыта заглушается самобытностью авторского голоса. Стихотворения Вадима Дунаева с помощью размеренного ритма и классического мотива пути позволяют читателям думать, что они оказались в знакомом пространстве, но предугадывание обманчиво. Евгений Долматович создаёт текст-матрешку или текст-кротовую нору. Его герой погружается все глубже, и вопрос не в том, где он вынырнет, а в том, вынырнет ли. Короткое стихотворение Влада Гагина — не просто открытка, это оригами. Его можно разворачивать, исследуя то, что прячется под каждым изгибом. Стихотворения Галы Пушкаренко соединяют баррочную образность и гармоничную стройность классицизма. Обильный и гибкий язык этих текстов кажется языком нового Орфея, уводящего Эвредику во тьму. Стихотворения Кларка Кулиджа в переводе Валентина Трусова объединяют восток и запад, музыку и географию. Кажется, безупречное видение поэта и переводчика обусловлено тем, что "слез достаточно, чтобы стать линзами для глаз". В тексте Анатолия Моторина проза кажется поэзией, а поэзия прозой, поэтическая задача становится инженерной, а уничтожение созиданием. Проза Элизабет Бишоп в переводе Виктории Прониной такая же прозрачная и свободная как ее стихи, но в то же время это совсем иное измерение ее творчества — автобиографичное и парадоксальным образом более личное, чем стихи. Стихотворения Александра Маннилера отданы словам как пространство для жизни и посвящены словам как творцам поэзии. В них читатель и слово будто меняются местами. В рассказе Екатерины Белоусовой кажущиеся противоречие заявлено в названии: любовь или страх, дом или чужбина, жизнь или тревога оказываются одним и тем же, они срастаются как края раны. Кажется, что рассказ Егора Арсеньева нужно не читать, на него нужно смотреть как на силуэт в тумане, угадывая очертания и наблюдая за движением воздуха. В тексте Андрея Темнова языковая игра, темная древняя сказка, интеллектуальный лабиринт собирают текст-пазл без зазоров между частями. Точно так же в этом тексте невозможно найти разрыв между экологическим и технологическим. Стихотворения Никиты Рыжих выходит из художественного мира в реальный и стирает различие между жизнью и технологией. В нем цифровая смерть кажется реальной, и кажется, что смерти нет. На первый взгляд, пьеса Таи Матюшкиной противопоставляет мужское и женское, но женское оказывается многомерным пространством жизни и смерти, а мужское разбивается о вечный вопрос "Это мужик, что ли?".

Яна Полевич. Everybodies

Александра Солдатова. ШТА?!

Вадим Дунаев. Стихи

Евгений Долматович. Искажение

Влад Гагин. Открытка

Гала Пушкаренко. Июль. Карнавализированная копеечка

Валентин Трусов. Кларк Кулидж. Переводы из разных книг

Анатолий Моторин. нононо (н)

Виктория Пронина. Элизабет Бишоп. В деревне. Перевод

Александр Маннилер. Тексты слов

Екатерина Белоусова. Молоко или кровь

Егор Арсеньев. Белая лошадь на городской площади

Андрей Темнов. Inside

Никита Рыжих. Зарядка

Тая Матюшкина. Конец мужчин