Драматургия письма: выпуск [Транслит] о театре и литературе

Литературно-теоретический журнал [Транслит] издается с 2005 года в

Теория письма:

ЕКАТЕРИНА САМИГУЛИНА

Асемическое письмо: новая пост-литература

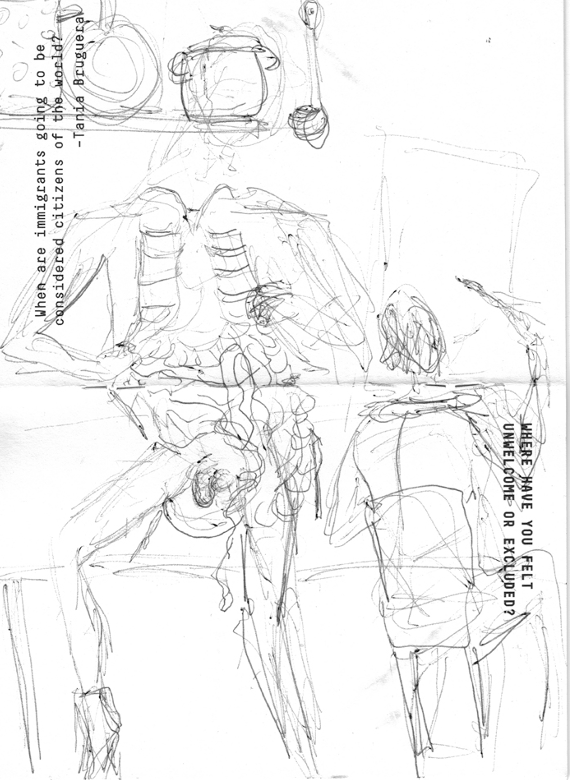

"Визуальная поэзия представляет собой симбиоз некоего конвенционального знака и рисунка. Употребление знака в визуальном тексте уже само по себе предполагает наличие смысла, пусть и не целостного (как в случае классического линейного произведения), а дискретного. Означающие в визуальной поэзии не теряют своего содержания полностью, а лишь растворяют его в композиционном единстве, существуя, таким образом, одновременно в двух пространствах — пространстве текста и пространстве рисунка.

В случае же асемического письма литературные (и шире — знаковые) категории применяются к стилизованной под письмо линии, т. е. асемический анти-знак изначально носит не текстовую, а живописную природу. Асемическое письмо — это одновременно попытка посмотреть на живопись как на текст и, что более важно, посмотреть на язык как на образ, способный быть реализованным визуально. Иначе говоря, асемическое письмо — это несемиотическая трактовка художником материальности языка, языка как почерка или шрифта. Если в традиционной литературе мы сталкиваемся с «образами языка» разных сообществ и эпох, то в асемическом произведении воспроизводится почерковое или шрифтовое бессознательное того или иного языка.

Образ языка предполагает обращение к некоему «общему» знанию, неотчужденному и неотчуждаемому опыту, обращение не к структурирующему сознание властному дискурсу, но к эмоциональной, человеческой — и человечной — природе речи как универсальной способности угнетенных.

Автор асемического «текста» предстает именно в виде «человека пишущего», а не «человека рисующего», т. е. главным критерием отнесения асемического письма к текстуальному является сама интенция письма. Другими словами, главным героем и основным содержанием любого асемического произведения в первую очередь является тот или иной язык, реализованный в виде чистого почерка, — язык, стремящийся к абстрактному бытию, но так и не становящийся абстракцией, как это происходит в беспредметной живописи.

Мы видим в асемии богатый политический потенциал — в качестве провоцирующего и нестабильного элемента упорядоченной тоталитаризмом понятийного языка системы. Мы не хотим, чтобы асемическое искусство было апроприировано постмодернистским академизмом, изощряющимся в приписывании смысла тому, что смыслом не обладает. Асемическое письмо принципиально бессмысленно с точки зрения «содержаний». Оно пусто как означающее, не проложившее тропы к означаемому. Но оно не бессмысленно как акт, как жест, как протянутое в глубь обезличенного текста намерение подлинного Языка, объединяющего нас, молчащих во имя иной речи".

ОЛЕГ ГОРЯИНОВ

Политика страха абстрактного: к теории «живописных сцен» между художниками

"В начале 1916 года, когда художественная богема находилась в ожидании следующего шага со стороны кубистов, авангард приобрел несколько новых направлений, «не последнее место среди которых заняли чистая абстракция с одной стороны и

Художникам пришлось уклоняться одновременно от фигуративности, воспроизводящей реальность (миметическая функция искусства) и рассказывающей историю (нарративная функция). Переход к абстрактной живописи представляется в этой перспективе аналогичным экспериментам в модернистской литературе — «реализм» и «повествовательность» отбрасываются не сами по себе, не как проблемы устаревшие для живописи или литературы, но переосмысляются в иных терминах.

Таким образом, вопрос об абстракции поставлен здесь в контексте основного мотива Просвещения — критики и развенчивания предрассудков, а применительно к искусству — иллюзионизма. Акт творения как акт сопротивления в случае с визуальными искусствами предполагает сопротивление инерции зрения и магистральным техникам видения. Следовательно, задача живописца заключается в том, чтобы сделать видимыми (в терминах Делеза) «невидимые силы», (в терминах Альтюссера) «невидимые (т. е. реальные) отношения».

«Мистическая мощь линии» экспрессионизма Поллока не может быть удовлетворительной для Бэкона, так как она отдается слепому следованию случаю, тогда как «в живописи, в отличие от азартной игры, случай можно повернуть себе на пользу». То есть сделать так, чтобы бесформенное служило указателем на выход из состояния кантовского «несовершеннолетия», чего не в состоянии предложить письмо, ориентированное на спонтанность ручного жеста на полотне.

Абстракция, будучи потенциально близка Абсолютному представлялась Дюшану амбивалентной формой сопротивления рыночной логике принуждения. Параллельно тому, что она могла проявить «реальное отношений» и осуществить десакрализацию положения вещей, обратной стороной могла стать ресакрализация в терминах «нового языка», «чистой формы» или «Абсолюта спонтанности». Опыт Дюшана представляет собой такой выход из апории живописи начала ХХ века, который переопределяет сам вопрос, нежели стремится найти новый, неожиданный ответ".

ДМИТРИЙ ЖУКОВ

Пустой знак в поэзии и теории множеств

"Ставкой данной интервенции будет прояснение того, что есть знак и чем он чреват в связи с математикой и поэзией. В книге о Малларме Мейясу совершает странную попытку применить свой метод к анализу «Броска костей», намереваясь выявить числовой код поэмы. За странной нумерологией кроется понимание случайного числа как строго соотнесенного с целым поэтического текста. Но у Мейясу привилегированным оказывается сам статус числа.

Мы же предлагаем рассматривать функцию знака в математике и функцию означающей единицы в поэзии как равноценные. Это имеет смысл сделать для выявления онтологического статуса поэзии вообще и прояснения определенной тенденции в поэзии XX и нынешнего веков. «Бросок костей» стал парадигмальным примером для рассмотрения всего, что произошло с поэзией в XX веке. Наделив значением пространство страницы, Малларме впускает в процесс создания текста работу пустоты. Параллельная работа с кеглем наделяет значением и асемический элемент текста. Вместе с тем, читая «Триптих» Малларме, мы соприкасаемся с полисемией как текстов в целом, так и каждой отдельной означающей единицы текста.

Русские футуристы и дадаисты рефлектировали случайный характер возникновения текста и алеаторику его построения. Сюрреалисты совершили своеобразный откат на уровне метода, обращаясь к якобы заведомо существующему бессознательному, но в автоматическом письме важно как раз не то, что текст это некая заранее заданная последовательность знаков, но что само бессознательное действует как алеаторное творчество знака. Причем, теперь знак может становится порождающим не только в написанном тексте, но и в воображении читателя. В свою очередь, роль операторов можно сравнить с авторскими решениями в поэзии. Обилие манифестов и резолюций в литературе авангарда связано как раз с поиском операторов, причем, можно сказать, что, в отличии от математики, в поэзии проще определить их онтологический статус, поскольку они непосредственно связаны с актами письма — до такой степени, что, когда манифесты срастаются с текстом, решения окажутся имплицитно вплетены в поэтический текст".

ФИЛИПП КОНДРАТЕНКО

Мета[порядок книги]

"Многовековой «кодексальный порядок» западноевропейской книги, подвергся (идео/техно)логической модернизации, пока не коснувшейся самой конструкции идеализированного печатного кодекса, но относящейся к более протяженному во времени процессу реструктурации «классической» европейской субъективности. Проведем аналогию между

Западноевропейская Картина обнаруживала себя как тонко настроенный аппарат: под завесой видимого он убедительно дистанцировал идею Бога или Трансцендентного, властно прописывая твердые законы театрализованной социальной механики. Тщательно артикулируя идеальное представление, он не просто декорировал физическое — и метафорически обыгрывал публичное — пространство, но стремился к тому, чтобы описать кристально-чистый Образ абстрактно-гомогенного места. Помещая зрителя в спектакулярный центр, живописная Картина сулила образованному европейцу XVII–XVIII веков планомерное расширение умопостигаемого универсума.

Лишенное же ясных границ, теперь пространство прочитывается как неоднородное и дискретное, его алогичный образ теряет прозрачность, навязывая представление об отсутствии надежности: ведь понимание относительности любой материальной протяженности способно буквально уравнять ее со случайностью «ускользающего образа» — того, например, что запечатлевается на кратчайший миг дисплеем смартфона. Одним из итогов эмпирической изоляции, автономизации условий зрения явилось индустриальное перераспределение человеческого тела.

За дешевым, импозантным на вид или выглядящим сверхдорого фасадом само-собой-разумеющейся книги <также> все отчетливее проступает новый, хотя и замаскированный «под старину», облик крайне недолговечной эрзац-книги — а за ним вполне различим и ее полный двусмысленности внутренний остов, атемпоральная и атопичная [книга], смысл которой, будучи обнаруженным, возможно, помог бы пролить свет на изменившиеся возможности современного биотехногенного «письма».

В основе современного кодекса лежит цифровой макет, чья обманчивая видимость подразумевает книжно-кодексальную корреляцию скорее по инерции (даже принцип — весьма удобный — прокрутки текста на компьютерном мониторе скорее напоминает разворачивание бумажного или пергаментного свитка, нежели перелистывание сброшюрованных страниц). Добросовестный исследователь искусства книги будет рано или поздно вынужден принять во внимание те коренные изменения, которые привели кодекс к фактической десубстантивации".

ХИТО ШТЕЙЕРЛЬ

Монтаж: воспроизводство и пересборка (пер. с англ. А. Мороз)

"Государство и экономика в ситуации строгой экономии или займа сравниваются с индивидом, которому надлежит удалить часть тела. Предполагаемое вмешательство в политику варьируется от диеты (сокращения жировой прослойки) до ампутации (для сдерживания «зоны заражения»); нам необходимо «сбросить лишний вес», «затянуть пояса потуже», «постройнеть», «убрать все, что выпирает». Достаточно интересно, что традиция резьбы по телу лежит в основе формирования самого понятия субъекта, которое тесно связано с идеей долга.

Монтаж обычно понимается как модификация течения времени, но кинематограф также разрезает тела в пространстве, кадрируя их, оставляя только то, что нужно для нарратива. Однако экономия монтажа также тесно связана с экономическими нарративами более общего характера: монтаж появился в мире кино в 1903 году в фильме «Большое ограбление поезда», где речь идет о частной собственности, приватизации, etc. На этом этапе монтаж или постпроизводство становится ключевым приемом для ведения нарратива, членения и выявления индивидуальных и коллективных тел, их разделения и рекомбинации в зависимости от экономической необходимости.

Кракауэр сравнивает артикуляцию «Девушек Тиллера» на сцене с композицией конвейерной ленты, видит симптом фордистского производства. В искусственных телах и искусственно сочлененных частях тела Кракауэр видит провозвестники другого тела, свободного от груза расы и генов, от памяти, вины и долга — за счет искусственности и многосоставности. Кракауэр справедливо замечал, что мы не должны игнорировать орнамент множества, оплакивая естественное состояние, которого никогда не существовало в реальности. Вместо этого нам следует заняться им и решительно пробиться сквозь него.

С приходом цифровых технологий эти процессы значительно ускорились. Традиционно в постпроизводство входили процедуры, совершаемые после съемок, но сейчас — это уже не обработка изображений, а их создание. Парадоксальным образом само производство становится частью постпроизводства.

Точно так же, как тела «Девушек Тиллера» одинаково разрезаны и рекомбинированы в орнамент массы, современные подростки вовлекаются в постпроизводство через социальные медиа и принудительную занятость в такт композициям Леди Гаги. С одной стороны, для экономики выгодны именно такие разрозненные, разрезанные тела — изолированные в своих домах, окруженные ипотечными кредитами и постоянной виной за недостаточно упругие формы и стройные тела. Но с другой стороны (и это столь же значимо), их движения остаются связными — энергию и грацию невозможно разрезать".

АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ

Харитонов как предтеча радикального акционизма

"В разговорах о творческом наследии Харитонова до сих пор некритично воспроизводится устоявшаяся дихотомия: великий андеграундный писатель vs. успешный официальный режиссер. Между тем, указанное деление зачастую является попросту ненужным: так, например, вопросы пластики, движения и жестов, над которыми работал Харитонов в своей публичной ипостаси, остаются первостепенными и для его (подземной, сокрытой, не предназначенной печатанию) прозы.

И в театральной труппе и на листе бумаги Харитонов стремится работать с разными медиумами как с одним — он постоянно ищет для них общую референцию, единую основу. Вероятно, уместным будет предположить, что и пантомима и текст рассматриваются им в качестве альтернативных означающих одного и того же означаемого. И этим означаемым оказывается для Харитонова — человеческое тело.

Между телом и текстом Харитонова установлены отношения не сходства (как можно было бы подумать), но смежности. Ни о каких метафорах нет и речи! — морщины и складки кожи продолжаются в виде строчек на листе бумаги, фразы змеями тянутся из потаенных отверстий тела

Устранение дефиса, обозначающего непрерывность переносимого на следующую строку слова, приводит к тому, что край листа становится вдруг острой режущей кромкой, рвущей слова на части, сдирающей с них кожу, холодным механическим инструментом проходящей через текст.

Именно акционизм оказывается той точкой, из которой проект Харитонова предстает как цельный: больше нет нужды применять к нему архаичные дихотомии, насильно разводящие по сторонам поэзию и прозу, тело и текст, официальное и андеграундное. С этой точки зрения гомосексуализм в советскую эпоху был своего рода «нулевой степенью» акционизма.

Если опыт акционизма помогает нам лучше понять Харитонова, то, в свою очередь, не поможет ли нам опыт Харитонова лучше понять акционизм? Разве знаменитая акция «Движения Э.Т.И.» на Красной площади не была проявлением чисто харитоновской проблематики тотального слияния тела и текста? Разве критический месседж Бренера и Кулика не сводился в начале девяностых к тому, что голое беззаконное тело так и осталось голым беззаконным телом, несмотря на смену общественной формации? Впрочем, апокрифический исток московского акционизма в творчестве Харитонова нужен нам и по более веской причине: он подталкивает к анализу формальной стороны перформансов, к подробному изучению их телесного языка, к детальному описанию их пластики и хореографии — иными словами, к той проблематике, на которую до сих пор обращали крайне мало внимания, сосредотачиваясь, в основном, на чисто экспрессивной стороне акций".

ДЖ. ХИЛЛИС МИЛЛЕР

Литература как (приведение в) действие

(Перевод с английского Н. Сафонова, под ред. И. Соколова и П. Арсеньева)

Жизнь приводится в действие поступками, которые были совершены и привели, в свою очередь, к следующим действиям… В скором времени мы осознаем, что «излагать вещи» как раз и означает совершать действия, со всей ответственностью и бесповоротно.

Генри Джеймс

Фраза из эпиграфа — «приведение жизни в действие» (“conduct of life”) — взята из названия высоконравственной книги, написанной Ральфом Уолдо Эмерсоном. Вполне возможно, Джеймс отсылал к ней в своих выразительных суждениях в конце предисловия к

Джеймс придает особое значение превосходству излагания словами (как формы делания) над остальными формами социального поведения. Последние часто распыляются или забываются, в то время как первые оставляют следы за пределами напечатанных страниц — к примеру, того самого нью-йоркского издания. Эти слова, излагающие и тем самым делающие, настолько непоколебимы, что их автор может или даже должен признавать: «Да, я написал это. Я беру ответственность за это и за любые эффекты, которое оно может произвести на моих читателей». Вот как это излагает Джеймс:

То, как мы выражаем что-либо, и условия, на которых мы понимаем это, связаны с нашим поведением и нашей жизнью так же крепко, как и остальные свойства нашей свободы. В том, что мы выражаем, ее самый изысканный материал отдается на откуп религии действия. Более того, наши литературные деяния упиваются этим преимуществом перед другими нашими действиями — настолько, что не теряют самих себя, когда выходят на свет или даже скитаются по пустыне. Наши отношения с ними, насколько угодно натянутые, вряд ли разорвутся — тогда как при имеющейся связи с ними мы в свою очередь можем делать почти все, что хотим.

Я отталкиваюсь от того, что каждое такое излагание/делание это то, что философы называют речевым актом. Излагание чего-либо словами есть речь, которая действует. Она делает нечто, что, в свою очередь, делает что-то еще. Это — тот самый способ совершать действия при помощи слов. В связи с

1) Акт письма автора — это действие, которое принимает форму изложения чего-либо тем или иным способом. Это, по мнению Джеймса, часть образа действий (conduct of life).

2) Рассказчик и персонажи в художественном произведении могут осуществлять речевые акты — совершать такие действия при помощи слов, как обещания, заявления, извинения, отказы, свидетельствования, ложь, публично удостоверяемые решения и тому подобное. Такие речевые акты отмечают решающие моменты в образе действий (conduct of life) рассказчика или героев.

3) Читатель, в свою очередь, — преподающий, критикующий или просто комментирующий — может делать нечто посредством изложения прочитанного «своими словами». Это может оказывать воздействие на студентов, читателей или окружающих. Преподавание, или критическое письмо, или просто рассказ о книге — это деяния, которые могут приводить к новым деяниям.

Название этой книги, «Литература как (приведение в) действие», может отсылать к тому, каким образом литературное письмо является формой поведения, или к репрезентации чьего-либо поведения в повествовательном вымысле. Или, если пользоваться глагольным значением омографа conduct, к тому, как литература может приводить читателя к к тому, чтобы по-новому мыслить или вести себя. Эта книга, предлагая прочтение новелл Джеймса, исследует отношение литературы к такому «приведению в действие».

Теория (постдраматического) театра:

ЖАК РАНСЬЕР

Эмансипированный зритель (пер. с фр. Д. Жукова)

"Человек созерцает в зрелище украденную у него способность к действию, собственную сущность ставшую ему чужой, обернувшуюся против него. Таким образом, нет противоречия между критикой зрелища и поиском театра, возвращенного к своей изначальной сущности. «Правильный» театр использует свою разделенную реальность, чтобы устранить это противоречие.

По сути дела, такая игра равенств и оппозиций задает довольно изощренную драматургию вины и искупления. Театр сам себя обвиняет в том, что делает зрителей пассивными и тем самым изменяет своей сущности как общему действию. Поэтому он берет на себя задачу обратить вспять последствия своих действий и искупить свои ошибки, возвращая зрителям власть над их сознанием и способность действовать" (Ж. Рансьер. Эмансипированный зритель).

ЛАБОРАТОРИЯ THEATRUM MUNDI

Эмансипирован ли зритель? Стратегии зрительской свободы в эпоху перформативности

Кристина Матвиенко: Несмотря на часто декларируемую театром в последнее десятилетие тягу к интерактивности в широком смысле, это объявляемое желание обнуляется самим же театром. Известно много историй о неудачных встречах современного театра с «эмансипированным зрителем», когда в ответ на провокацию зритель восстает и бунтует.

Обескураживающее влияние театра нового типа, не агрессивно, но деликатно разрушающего привычные конвенции, не распространяется широко, но, безусловно, «портит» зрителя, делая ему инъекцию подлинного переживания, после которого все другие формы перестают действовать на сознание. Испытывая раз за разом на себе и на нас разного рода техники «новой подлинности», театр становится центральным «событием» или «ситуацией» в сегодняшнем мире искусства.

Елена Гордиенко: Долгое время максимальной степенью участия зрителя в театре считались моменты «интерактива», когда к зрителю обращаются с риторическим вопросом, выводят на сцену или «подсаживаются» в зале, вовлекая его в сценическое действие — но с очевидностью просчитывая и предрасполагая к определенной реакции. Такой «интерактив» становится заигрыванием с публикой, но не совместной игрой.

Сегодня, однако, театр вместо этого постулирует свою «настоящесть» и соприсутствие со зрителем в едином, физически артикулируемом пространстве и времени. Исчезновение фиктивного мира, на котором было основано театральное действие, сопровождается исчезновением и его автора как единственного держателя всех смыслов.

Зрители не внимают готовому высказыванию, а участвуют в некоем исследовательском эксперименте. Театр делает возможным его проведение, создаёт ситуацию, а содержание, выводы зритель уже пишет сам.

ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВ / ДМИТРИЙ ВОЛКОСТРЕЛОВ

Диалог о дискурсивном театре

Волкострелов: Сюжет спектакля «Июль» не сводится к истории кровавого маньяка и психопата, от лица которого написан текст (который можно даже назвать поэтическим), но коренится в истории отношений исполнительницы с этим текстом (а его должна исполнять, по замыслу автора, именно женщина), в том, как они развиваются на протяжении спектакля. Что касается «Хозяина кофейни», то характерно, что автор пьесы Павел Пряжко, начинает ее со слов «Здравствуйте, меня зовут Павел Пряжко…», сигнализируя о том, что автор не может просто написать текст о нормальном человеке — с диалогами, историей, потому что по его размышлению, которое в дальнейшем тексте пьесы и разворачивается во времени, нормальный человек всегда молчит, ему нечего сказать.

Арсеньев: Такое самообнаружение акта высказывания, как мне кажется, объединяет «дискурсивный театр» с многими другими экспериментальными версиями театра, в которых происходило феноменологическое выявление телесности, техники/медиа, или, наконец, участия зрителя. Главное же отличие такого театра от жанрового будет в том, что он не (только) рассказывает истории, но выявляет сам момент рассказывания.

Дело не в том, что акцент просто переносится на текст, некую обильность рассказывания, но в том, что вместо событий, о которых может рассказать традиционный театр, выявляется событие самого высказывания.

Сценическую речь сама оказывается сознающим себя и размышляющем о себе событием. К такому самосознанию медиума часто приходит через поломку, что имеет немалое количество манифестаций в литературе, но, очевидно, может быть помыслена и театром. Это с необходимостью заставляет театр существовать на границе рассказывания о

Волкострелов: Поскольку нас можно назвать текстоцентричным театром, то я бы говорил скорее о текстах, не только сталкивающих с невозможностью высказывания, но работающих с этой невозможностью и все же находящих новые формы его существования. Иногда этому помогает использование титров, что ставит зрителя перед необходимостью осуществить некую работу прочтения текста, проговаривания его про себя, что уже является очень важной зоной коммуникации со зрителем, в которой ему необходимо что-то сделать самому. Но еще важнее говорить об исключении элементов, о минимизации театра и театральных средств: действие как таковое, или визуальную составляющую, или звук. Исключить или крайне минимизировать, как это иногда требует сам текст пьесы.

ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР

Вокруг да около: контрапункты драматического пространства

"В вагоне электрички в своем отсеке сидят три актера и ведут беседу. С ними рядом один из постановщиков спектакля держит узконаправленный микрофон, переводит его с Рогожина на Ипполита, потом на Мышкина и обратно. Само это действие или контраст языка романа XIX века с современной пригородной железной дорогой может озадачить: как бы ни старался Рогожин экспрессивно подать свои мытарства в условном пространстве сцены нет точки фокусировки коммуникации. Собственно, нет и сцены или она носит эфемерный характер. В разговор ожидаемо (но все равно не вовремя) вторгается контролер, чтобы обилетить князя и остальных. Зритель, находящийся тут же в вагоне, на соседних скамейках, не может видеть действие фронтально, но только вполоборота посматривать на него. По замыслу, зрителю доступны реплики диалога, он слышит голоса актеров, транслируемые в наушниках, но эти слова неизбежно накладываются на зрительные переживания маршрута, оказываются озвучкой всего того случайного, что можно лицезреть в это время за окном электрички (воздухоплавательный парк, Купчино, паровозное депо). Разрыв между слышимым и видимым заполняется уже не драматургически, а скорее перформативно: покидая пределы конвенционального театра (и локализуясь в наушниках), дискурсивность больше не наставляет, но скорее заражает болтовней зрителей, находящихся в вагоне и сидящих друг напротив друга.

«Вокруг да около» развивают специальную технику Н. Демидова, при которой актер произносит знакомый материал фраза за фразой, не вдумываясь в смысл произносимого, только послушно «заглатывая» массив слов. Таким образом пресекается понятийная привязанность к тексту — в идеальных лабораторных условиях должна быть получена феноменологически чистая реплика. Оказываясь после такой процедуры в ситуации игры, актер вынужден на ходу нащупывать коммуникативные отношения, учитывая оперативную обстановку «сцены», наличие/отсутствие других в своем окружении. Таким образом, воспроизведение текста — идеальная ситуация театра Демидова. В процессе подготовки спектакля актер постепенно накапливает речь своего персонажа и коммуникативные отношения с другими персонажами, но никогда вербально не «перевоплощается» в него, чтобы не предвосхитить публичного произнесения реплики. Т.о. реально взаимодействие актеров, но нет предчувствия зрителя, чье присутствие в необорудованном партере парка угадывается лишь пространственно, но не риторически".

СЕМИНАР THEATRUM.THEORIA

Условия вхождения

"В Нижнем Новгороде в рамках исследовательского пространства theatrum.theoria в период с октября 2015 года по февраль 2016 года прошли три перформанса, на которых конструировались условия вхождения в системы театра Но, речевого театра Валера Новарина, театра материи Ромео Кастеллуччи и театра смерти Тадеуша Кантора. Для каждой встречи были созданы партитуры. Иногда они наслаивались, иногда перемежались кусками, разными по длине. Этот спонтанный монтаж позволял создать области, свободные от предумышленных смысловых стыков, оставляя слушателям и, в равной степени, говорящим возможность для самостоятельного преодоления случайных дистанций, образованных двумя потоками речи.

Помощниками первой встречи выступили строительные леса и кафедра из паллетов, второй — стол, покрытый белой простыней, и мясо, лампа, повторяющиеся крики и видео «Tragedia Endogonidia» Ромео Кастелуччи. Для третьей лекции был реконструирован школьный класс — подобно тому, в котором сидят актеры и их манекены в спектакле «Мертвый класс» Тадеуша Кантора.

Последняя встреча повергла в ужас часть участников, решивших, что они столкнулись с сектантами, и спешно покинувших действие, а также внешних организаторов. Так цикл theatrum.theoria перестал существовать. Ниже приводятся материалы, косвенно намекающие на характер происходящего".

ВЕРА КОТЕЛЕВСКАЯ

Слова и вещи: австрийский сценический казус

"Главное в театре Елинек — «истязание речью», а ее персонажи понимают, что они — персонажи и что им дано недолго побыть в весьма неубедительных ролях. Елинек принадлежит поколению, для которого все составляющие «литературы» утратили очевидность. Все, как беспрестанно выражались протагонисты Бернхарда, обрело сомнительный ореол «так называемого». Текст пишется лишь в изматывающем жесте самооглядки, самоанализа, саморазрушения. «Не хочу театра», — декларирует Елинек, творчество которой на добрую половину состоит из пьес.

«Зрители видят образ сцены не как образ расположенного где-то пространства, а как картину сцены. Картина сцены показывает сцену», — поясняет, в свою очередь, Петер Хандке в предисловии к своей программной лингвофилоофской пьесе «Каспар», которую можно считать хрестоматийным текстом метатеатра, который М. Хайс связал с «концом драмы модерна».

Общее свойство поэтики писателей Австрии, творчество которых имело значительное влияние на постдраматический театр Европы, — в том, что деконструкцию драматургической формы они осуществляют через редукцию собственно референциального («означаемое» образа) и гипертрофию речи (его «означающее»).

Типологические схождения австрийцев с абсурдистской деконструкцией очевидно, однако, степень перевеса собственно дискурсивного начала составляет их уникальную особенность, истоки которой просматриваются в феномене австрийской философии языка. Задолго до постструктуралистской критики репрезентации в австрийской культуре формируется собственная линия лингвистического скептицизма, в разных формулах развертывающая идею «кризиса языка», Sprachkrise (Г. Гофмансталь, К. Краус, Л. Витгенштейн). Будучи прерванной годами аншлюса, культура осмысления «границ языка» с новой силой возрождается в ситуации «после Освенцима», когда недоверие к языку рождает практики поэтического герметизма (П. Целан, И. Бахман), авангардного демонтажа (Венский акционизм), дискурсивной мономании (Т. Бернхард), метапоэзии, конкретной поэзии (Э. Яндль), метатеатра.

Деконструирующий характер работы с жанровыми и

Эти линии пролегают в пространстве сжимающейся сценической вещности и разрастающейся речи, вытесняющей «действие» и «психологию» и претендующей на статус одновременно предмета показа и мерила аутентичности субъекта. Это приводит к создании новейшего «театра чтения и письма», в котором сам «текст становится актером».

Поэтические тексты:

КЕТИ ЧУХРОВ

Not Even Dead (Unmade film)

Место действия: небольшой городок на

Время действия: вроде бы поздние 90ые.

Действующие:

Лема — (аббревиатура от Ленин, Энгельс, Маркс) учительница истории в городской школе. После осады, в отсутствии других учителей преподавала еще и математику и музыку.

Клава — бывший бухгалтер на хлебозаводе, с рождения больна полиомиелитом.

Светик — брат Лемы и в данный момент батрак сестры.

Батал — второй брат Лемы, наркоман.

Тончик — бывший милиционер, жених Лемы.

Илона — художник, раньше тоже проживала в этом же городке, но ей удалось уехать, сейчас она находится в городе, чтобы снять репортаж, племянница Лемы, а также ее бывшая ученица во время учебы в школе.

Платон — не-персонаж, который думал, что он персонаж, но ошибся, так как он уже умер. Один из основателей коммунистической партии региона, отец Лемы, Батала и Светика.

Действие начинается с крупного плана лица Илоны. Когда камера отъезжает, мы оказываемся у бокса голландского музея Ван Брегге, на выставкеE посвященной вопросам выживания в

ФЕДОР БУСОВ

Византийская бензопила

Петров, аспирант кафедры лазерной

спектроскопии, говорит: на экзопланете Q116,

открытой в прошлом году, возможна атмосфера,

и если нам выделят грант — дай-то Бог —

то мы обсчитаем данные, и узнаем,

есть ли там вода, а значит, русалки,

которых я мог бы жарить на барбекю

в садике за домом, кредит на который

будет выплачен после совершеннолетия

сына, которого я рожу, оплодотворив

русалку — метод пересадки яйцеклетки

разработают наши биологи, если нам выделят грант.

Петров закуривает и продолжает: русалки

на Q116 имеют, вероятно, свиные морды,

поскольку масса планеты больше земной в три раза и

значит, под давлением морды сплющиваются,

глаза заплывают, голоса становятся грубыми,

ультразвук, вероятно, улавливается пузырем,

и — если мне выделят грант — я б обсчитал

распространение ультразвука в среде

при гравитации и температуре на Q116,

поскольку, конечно, с помощью губной гармошки —

Петров сует руку в карман — этих красавиц

не удалось бы приманить, как русалок земных.