12×12. Ноябрь. Выбор Виталия Шатовкина

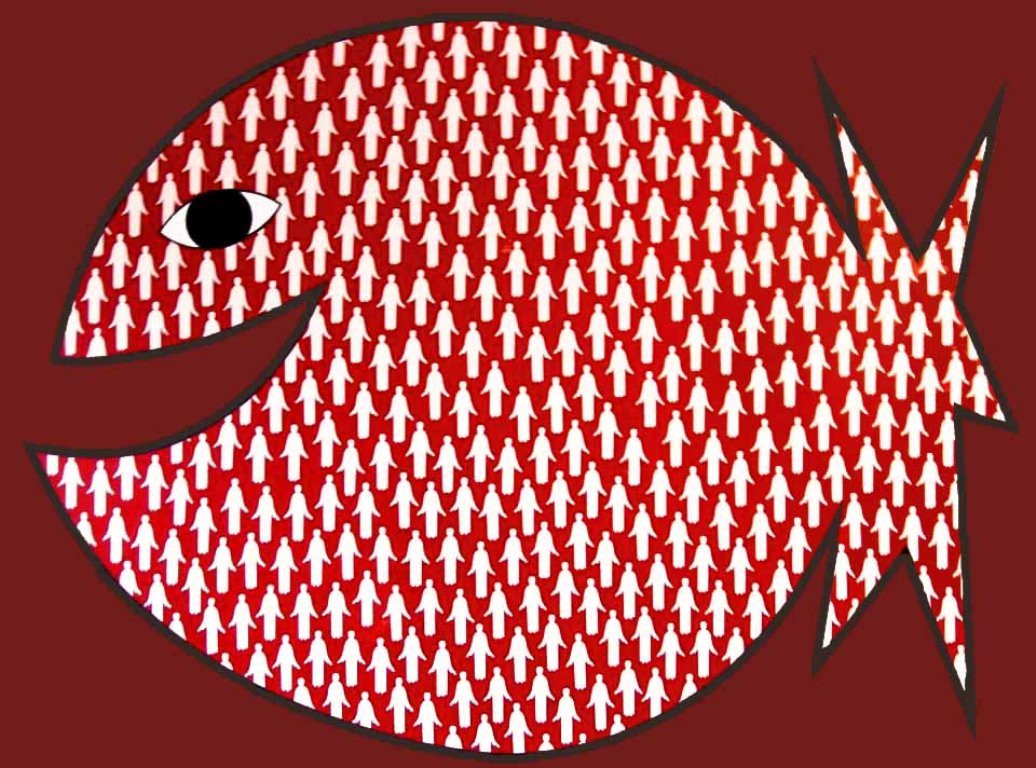

Реч#порт публикует ноябрьскую подборку в рамках проекта «Новосибирская поэзия: 12×12». На этот раз стихотворения выбраны поэтом Виталием Шатовкиным, а сопровождают их работы Зинаиды Рубан.

Для тех, кто только присоединился: в чëм суть проекта «Новосибирская поэзия: 12×12»? В течение 2020 года 12 экспертов, приглашённых редакцией, опубликуют на страницах Реч#порта подборки, составленные из самых важных, на их взгляд, стихотворений в истории новосибирской поэзии, и прокомментируют свой выбор. В каждой подборке будет представлено 12 стихотворений, написанных 12 разными авторами. Тексты, уже опубликованные в рамках проекта, не должны повторяться в последующих публикациях. Каждая публикация будет сопровождаться визуальным рядом, составленным из работ новосибирских художников.

Вместо предисловия

Как таковой задачи выбрать и показать важные и влиятельные тексты новосибирской поэзии я себе не ставил. На мой взгляд, любое приближение к субъективной крайности в этом предприятии — заведомое фиаско. В процессе составления подборки для меня как для читателя на первый план вышел авторский механизм создания неочевидного текстуального объëма, в котором, вопреки традиционной и ходовой стилистике, проявляется не только новая поэтическая форма, но и новое звучание, детальность и образность, — запасной ключ к припрятанной дверце. Представленные мной авторы довольно неоднородны в своей поэтике и манере работы с текстом. Для некоторых из них поэзия лишь дополнительная ниша творческой самоидентификации, некоторые же в ней — мастера. Но, несомненно, деятельный и вполне профессиональный поэтический опыт выразить и донести до читателя, при помощи изящной словесности, нечто прогрессивное и новое в разной степени присутствует в каждом представленном тексте. Индивидуальны и истории сближения каждого из авторов с Новосибирском: для кого-то это определяющий и очевидный топос, для кого-то стечение обстоятельств, а для кого-то — очередной виток в творческой биографии. Налицо же сборная имманентная речевая структура, демонстрирующая диапазон разномасштабных величин поэтической событийности. В каждом из приведëнных текстов можно нащупать габарит воспроизводимой среды с убедительной эмоциональной глубиной и объëмом, выступающий не только внутренним натяжением и принадлежностью, но и проявленным внешним пространством: домом, страной, обиходной природой.

Александр Немировский

+ + +

Мне сказали,

что попугай

Не знает,

Что кричит гостям…

И хозяйке.

Мол, и сам не поймëт,

Что сказал,

И глазами вращает…

Я не верю!

Ведь синие посвисты

И зелëные

с жëлтеньким

перья

С

Прекрасные повести.

Отчего же словам

Мне не верить?

Заступлюсь я за попугая.

Хоть скажу,

что и сам такой.

И хозяйке скажу:

Дорогая!

И

хозяину:

Друг ты мой!

Александр Немировский — воплощение того случая, когда человеку удалось сказать лишь здравствуйте. Сказать и замереть на мгновение, наблюдая, как под воздействием текста начинает постепенно оживать и распрямляться окружающая действительность. Если и есть механизм, схожий с календарной весной, то это именно он. Мгновение Немировского волею судеб превратилось в небольшую вечность. Большая и не нужна. Из всех немногочисленных текстов, оставленных после себя 23-летним юношей, складывается по-доброму открытое желание автора объять и запечатлеть пространство с его изменчивостью, тональностями и красками без

Олег Волов

+ + +

фиолетовый ус на паркете

соус пролит на скатерть, а вы

золотая в бордовом берете

статуэтка, увы

Большинство текстов Олега Волова по принципу отложенного вступления начинают разворачиваться в тот момент, когда заканчиваются, и этот не исключение. В присутствии автора ты подходишь к обозримому художественному пространству совершенно иной однородности и фокуса, где всë, что возникает после завершения стихотворения, — твой собственный опыт. Отчасти следуя лианозовской традиции Холина, Сатуновского, Кропивницкого и других, при помощи эмоционально-колористической гаммы и бытовой детализации автор создает заведомо непредсказуемую область метапространства, где изначальный поэтический текст выступает не чем иным, как замочной скважиной в сферу читательских реминисценций. Художник Волов и поэт Волов — это прежде всего усиленная бинарная творческая конструкция для оживления и придания многомерности ракурсу узнаваемой окружающей действительности, в которой каждый читатель служит еë продолжением.

Юрий Магалиф

Монолог

…И я вошëл в тот полутëмный дом.

Рассказывали мне (а кто — не помню),

Что с домом мы ровесники. Ну, что же,

Тем более — давно пора зайти.

Вошëл…

И сразу же в прохладном зале, —

Как будто знал, что так оно и выйдет, —

Я увидал себя… Пройдя немного

И обернувшись быстро — вновь себя…

Сам на себя глядел неравнодушно

Я из углов, с простенков, с потолка,

Любуясь долго собственной персоной.

Ах, батюшки, да сколько здесь зеркал! —

Квадратных, круглых и продолговатых,

В тяжëлых рамах иль без всяких рам;

Безмерно дорогих — венецианских,

Дешëвых — из зелëного стекла…

Сначала я подумал: в этом доме,

Наверное, музейное собранье

Всемирного зеркального искусства?

Потом решил: нет, это не музей!

Здесь в затемнëнных и высоких залах

Какое-то таится наважденье;

Здесь нечто страшноватое сокрыто

В серебряном свечении зеркал.

Не странно ли, что я, собой любуясь,

Припоминаю мелкие невзгоды,

Случайные, нелепые обиды,

Что мне друзья когда-то нанесли!…

И всех врагов своих припоминаю,

Ликуя, что теперь они бессильны, —

Посрамлены, унижены публично;

А им назло, глядите:

вот он я!

Своих проступков не перебираю

И ничего в себе не осуждаю!

Но тем сильнее пред собой красуюсь

Во глубине стеклянного пространства,

Чем долее гляжу сам на себя!

Но вдруг я с удивленьем обнаружил

(Совсем не сразу — в этом всë и дело!),

Что меж зеркал развешены портреты

Людей, слегка похожих на меня.

Нет, это я похож на них!

Конечно —

Вот мой отец в своей помятой кепке,

Усталый после долгого дежурства,

Пропахший йодоформом и карболкой, —

Строчит в журнал научную статью

Или рецепт какой-то составляет…

А может быть, прикидывает: хватит

Или не хватит денег до получки?

Всë дорожает в этот чëртов нэп!…

Вот мама — вечно загнанный статистик —

Спешит домой из «Сектора учета»;

А по дороге надо отоварить

Талоны на селëдку и крупу;

Два фитиля купить для керосинки;

И вечером готовить да стирать;

А в выходной поехать за картошкой

(Нелепо: раньше было воскресенье,

Теперь ввели какой-то «выходной»!).

…А в золочëной раме варшавянин

Со щëгольскими усиками — дед.

Увы! — воротничок его неглажен

И сломан козырек конфедератки:

Дед едет в ссылку, в город Красноярск.

И рядом — карточка лихой цыганки;

Ну что ей Петербург, что ей Варшава

Иль даже Красноярск?… Была б гитара,

Колода карт да бирюза в колечке,

Да был бы варшавянин рядом с нею, —

Ох, бабушка отважная моя!

…А там и прадеды, там и прабабки —

Кто в кунтуше, кто в свитке,

Кто в поддëвке:

Вон там шинель мелькнула, там накидка,

Там высунулась шляпа, там треух…

Род слишком пëстрый и не слишком громкий,

В нем полководцев и министров нет.

Но, говорят, держался он честь честью —

Не подличал, не лицемерил — он

Ценил сердечность, доброту и скромность

Превыше всяких почестей и благ;

Падением врага не наслаждался,

И в храмах тишины не нарушал…

Так что же я? Неужто все заветы,

Что шли от поколенья к поколенью,

На мне остановились, словно больше

Нет продолжения роду моему?

Как будто я уже не существую,

А может быть, и не существовал?…

Что потемнели, старые портреты, —

От бремени годов или от гнева?

Что смотрите сердито, отчуждëнно?

Иль освистать вам хочется меня, —

Подобно зрителям,

когда актëрик

Красиво говорит, красиво плачет,

Красиво падает, красиво стонет

И пробует красиво умереть!…

Куда ж девалось всë моë тщеславье?

Обидчивость моя куда пропала?

И отчего таинственно исчезло

Моë отображенье в зеркалах?…

…Стою в холодном незнакомом зале,

Держу в руке осколочек зелëный —

Осколочек без капли амальгамы;

Я на него дохнул, и он немного

Запотевает…

Значит, жив ещë!

Очень нетипичное для Магалифа стихотворение и по поэтическому устройству, и по интонационной структуре и мелодике. Этот текст, на мой взгляд, с одной стороны, выступает для автора своеобразным сателлитом и оберегом как в пространстве повседневного языка, так и в «высококультурных» слоях речи, с другой стороны, это ростовая зарубка, checkpoint, постоянно присутствующий маркер ощутимого alter ego. На фоне всего остального корпуса стихотворений данный текст более чем зрелый: доподлинной встречи с самим собой в других условиях и не случается. Проделанная внутренняя работа по скрадыванию материи оставляет довольно ощутимый привкус окалины и песка, из которого Магалиф — как каштан из огня, не боясь ни обжечься, ни порезаться, вопреки ожиданию, — вынимает прозрачный рефлектор. Безусловно, как одна из главных содержательных линий стихотворения вырисовывается, как будто бы репетицией, легко узнаваемый теологический образ «Страшного суда», но для автора куда важнее механизм трансформации и еë последствия. В итоге мы имеем дело не с ещë одним конфессиональным сюжетом, а с действенным инструментом внутренней эволюции и переустройства.

Вадим Делоне

К «Лагерным экспромтам»

Заметка вместо предисловия

Я бросил вызов Родине моей,

Когда еë войска пошли на Прагу.

Бессонницей Лефортовских ночей

Я право заслужил на эту правду.

Я бросил вызов Родине своей,

Плакат на площадь бросил, как перчатку,

Нет, не стране, а тем, кто ложь статей

Подсовывал народу, словно взятку.

И думал я, зачем себя беречь,

Пусть назовут в газетах отщепенцем,

Безумная игра не стоит свеч,

Но стоит же она шального сердца!

Практически в каждом тексте Вадима Делоне поэтические интонации сводятся к вычерчиванию острого угла в сторону действующей политической машины — заведомая игра с нулевой суммой. Не удивляет и тот факт, что спустя десятилетия его строки — «плакат на площадь бросил, как перчатку» — являются не только сверхактуальными, но и определяющими ракурс сегодняшней событийной ситуации как в России, так и в ближнем зарубежье. Можно, конечно, сослаться на провидческое чутьë автора, на то, что настоящий поэт, ко всему прочему, всегда обладает компетенцией предвещания, но, на мой взгляд, в случае с поэтикой Делоне мы видим яркий пример того, когда не язык следует за поэтом, а поэт неукоснительно является трансляционным инструментом языка ради высокой цели последнего. Живя в постоянном чувстве речевого натяжения, автор, зачастую вопреки собственной целостности и удобству, выбирает опасную стратегию высказывания, осознанно приближая себя к внутреннему ощущению досягаемой человеческой цельности.

Владимир Ярцев

Маковский

В тридцатиградусный мороз,

В пальто осеннем —

В асфальт калëный будто врос

Сухим растеньем.

Я шëл туда — стоял он тут.

Иду обратно.

Стоит. А по щекам цветут,

Как маки, пятна.

Стоит и держит на весу

Сюжет поэмы…

Но выдаст капля на носу

Его проблемы.

Тех маков не вернуть назад

И не увидеть —

Ведь вечность даже дубликат

Скупится выдать.

В этом с виду небольшом будничном наброске Владимира Ярцева ощущается предельный объëм, честность и безоговорочная целостность лирического героя, возникающая как будто из силовых полей — взаимосвязанных деталей случившейся очевидности. Чувство опытного наблюдателя открывает в нëм в большей степени художника, чем поэта, в котором слова, балансируя в пространстве света и перспективы, уступают своë первенство краскам. Ощущение вовлечëнности в художественное полотно текста отчëтливо проявляется по прочтении первых строк и не покидает после. Ярцев при помощи речи, как будто снимая полупрозрачный плюр с надъязычной области, незаметно превращает всë сказанное в структуру застывшего пейзажа с едва ощутимым кровяным колыханием. Где-то проступает гротескная и мозаичная холодность Филонова, где-то — вневременная теплота и плавность Шурица, что и свидетельствует об умении автора складывать обилие слова в подобие живописи.

Дмитрий Ревякин

+ + +

Пусти в себя.

Ты опять стал ребëнком:

Чистый, непорочный — светлый…

Страшно быть ясновидцем.

Удары сердца — гром небес над Туло́й.

Откройся мокрым глазам —

Они заставляли петь.

Увидел прошлое — молчи.

Сожги за собой мосты —

Обратной дороги нет.

Ослепни:

Твой поводырь — воздух.

Пустота и ночь где-то здесь,

Всегда рядом.

Стоит лишь оступиться —

Объятья сомкнутся…

Не слушай голоса — это убийцы.

Не бойся,

Жди.

Пусть тебя ранит желанный —

Попроси, пропой, прохрипи;

Он услышит.

Ударит узким клинком —

И чëрная кровь остынет.

Счастливец, —

Тебя любят.

Не пугайся любви,

Не гони еë прочь…

Посмотри в зеркало:

Сухие глаза, резкие скулы.

Зрачки в окружении пепла —

Готовы любой удар упредить.

Время рыдать.

Стань поздней осенью —

Пусть холодеют руки,

Пусть мëрзнут.

Виски томятся неволей… Лети!

Солнце помнит тебя;

Ветер поëт, ищет глаза, —

Брата обнять готов;

Небо тропой дарит.

Венч!

Не слушая го́лоса и намеренно отвлекаясь от него, Дмитрий Ревякин набирается смелости и в этом тексте, как будто по наитию, идëт на поводу у взгляда, точнее, даже у внутреннего (рентгеновского) зрения. Движимый необходимостью инициации, он идëт на очень тонкой способности заглянуть сквозь материальную грубость в тело лирического героя и далее через него — всюду. И именно это осознанное эмотивное движение представляется читателю отчëтливым и целенаправленным трансперсональным опытом — не чем иным, как глубоким и созвучным проживанием собственной идентичности, слитой воедино с допустимой природной средой. Новое прорастание — перепроживание замершей прежней действительности — равно поиску нужного выхода ради свежего чувства свободы. Воздушное пространство текста, собранное воедино из различных эфирных потоков путëм сакрализации и заговаривания, заплетается в прочную верную нить наподобие Ариадниной и сквозь череду телесных препятствий ведëт к безупречному дому. Где в роли безупречного дома выступает обширная область от всевозможной вариативности райских кущ до кровных объятий.

Антон Сурнин

+ + +

мне богомол равны и циркуль

слюда бамбук и стрекоза

ещë сверчкам ночным подобны

дверей цепочных голоса

бывает что-нибудь ещë

как хлеб завëрнутый в бумагу

а то от чëрных муравьев

нельзя ступить в снегу ни шагу

а иногда на лист шершавый

простые просятся слова

про лес про речку

и про домик

на самом дальнем берегу

Поэтический феномен Сурнина заключается в его достаточно плотной, живой и многообещающей действительности, в границах которой читатель, проходя путь от простого к сложному и обратно, в итоге останавливается на самом себе. Это как, обходя лавку старьëвщика, на выходе столкнуться с трюмо в дубовой раме. При всëм том, что читатель, входящий в текст, и читатель, выходящий из него, — это две разные величины. Искусное умение автора деликатно увлечь за собой при помощи возведения узнаваемой и детальной среды, состоящей из бытовых мелочей, знакомых звуков и заученных действий в итоге создаëт прецедент веры, от которого не

Андрей Юфа

День рождения подполковника жандармерии

(Подражание Гарсиа Лорке)

Офис городской жандармерии.

Подполковник жандармерии:

— Я подполковник жандармерии,

И у меня день рождения!

Жандармы танцуют.

Подполковник жандармерии:

— У меня день рождения,

И это ответственный праздник!

Жандармы танцуют.

Подполковник жандармерии:

— Это ответственный праздник,

И меня поздравил полковник!

Жандармы танцуют.

Подполковник жандармерии:

— Меня поздравил полковник,

И он подарил мне сигару!

Жандармы танцуют.

Подполковник жандармерии:

— И мэр подарил мне сигару,

Ведь у меня день рождения!

Жандармы танцуют.

А

Падают звëзды с неба,

А может быть, это в роще

падают апельсины.

Звонко звучит гитара,

Пахнет травой и хлебом,

Там, пока нет жандармов,

Праздник и вечер синий.

На мой взгляд, Андрею Юфе удалось собрать в этом стихотворении все остальные свои поэтические опыты. Такое иногда случается, когда доходишь до середины чего-либо. Нащупав високосную точку личного творчества, как будто стоя на городской стене, автор открывает читателю два совершенно иных ракурса, не только объединëнных общим ядром, но и наделëнных силой взаимозависимости, где одно не мыслит себя без другого. Ощутимая лëгкость иносказания и умелая игра на контрасте собирают стихотворение в образ воздушного шара, который, в свою очередь, как атрибут любого праздника умеет лишь лететь и радовать. Вот и представленный текст выступает своеобразной левитирующей интермедией стянувшей на себя два генеральных направления в поэтике Юфы: поэтику случившегося и поэтику желаемого. Без особой предосторожности автор вторгается в область извечного, не боясь нам ещë раз напомнить о сиюминутности счастья. И, если говорить языком социального конструктивизма, что может быть трагичнее танцующего жандарма? Только жандарм при исполнении. Вот и здесь интонация танца прежде всего выступает лишь отсрочкой надвигающейся энтропии, хотя хочется верить в обратное.

Виктор Веркутис

+ + +

Сельдь распростëрла

Вишнëвые ребра

После расстрела

Под лампой от бра.

Женщина Стелла

Пальчиком тëрла

Сопельки мела

Чашечки перла,

Кушать хотела —

Картошку сварила.

С селëдного тела снимая слой ила

Зубами грызя

Хрустящие хрящи

Сказала: «Не зря. Вся жизнь в настоящем».

Создание условного ряда вызывающих деталей, таких, как вишнëвые рëбра, чашечки перла, хрустящие хрящи и др., даëт Веркутису несомненное преимущество в формообразовании поэтического пространства, где слова, отыграв свою роль, тут же уходят в тень формирующейся вещественной конструкции. Предельно отчëтливый натюрморт — даже при наличии действующего лица — высится как неуклюжая гора посуды посреди раковины. Выверенные рифмы и ритм в обход языковой плотности работают на визуализацию структуры и насыщенность объëма. Ясность, доносящаяся до читателя посредством создания концептуального макета сюжетной стихотворной среды, в значительной мере созвучна детализации и обиходным откровениям Аркадия Кутилова. Когда вещь заимствуется у случившегося и после помещается в художественное поле, она, вопреки постепенному угасанию, становясь всë более и более энергоëмкой, начинает приоткрывать свои неочевидные ракурсы. На глазах у читателя рыба, становясь вещной, превращается в вещь и далее — в смысловую композицию. Именно эта — зачастую неконтролируемая — трансформативная энергичность, преодолев вербальные границы слова, позволяет не только ощутить некую новую материальную структуру используемых автором предметов, но и отдалëнно увидеть присутствие упомянутой вещи самой в себе.

Алексей Гастев

Выходи

В этот город — сто железных дорог.

Мы высадимся сразу.

На дома, на заводы, на колонны.

Всë соединим вместе.

Будет дом в три миллиона жителей.

Наверху зажжëм неистовый жертвенник:

Факела,

Урагано-печи,

Прожекторо-пожары,

П-пах. Сразу потушим.

Ослепим материки…

Трëхмиллионный дом, утонувший во мраке, взорвем.

И заорëм в трещины и катакомбы:

Выходи, железный,

Выходи же, бетонный!

Высотой в версту.

Нога его — броненосец.

Ступня его — как Везувий.

Глаза его — домны.

Руки его — виадуки.

Иди.

И молча,

Ни звука.

Тяжеленными бродами.

Прогуляйся по свету.

Твой путь:

Европа, Азия, Тихий океан, Америка.

Шагай и топай средь ночи железом и камнем. Дойдëшь до уступа,

Это Атлантика.

— Гаркни.

Ошарашь их.

Океаны залязгают, брызгнут к звëздам.

Миссисипи обнимется с Волгой.

Гималаи ринутся на Кордильеры.

— Расхохочись!

Чтобы все деревья на земле встали дыбом и из холмов выросли горы.

И не давай опомниться.

Бери еë, безвольную.

Меси еë, как тесто.

Немного перефразируя одного реформатора ради выражения вполне себе реальных амбиций и грëз другого — ширину колеи определяет величие замысла. Имя Алексея Гастева связано с Новосибирском достаточно плотно: скрытная дореволюционная жизнь беглого заключенного Васильева и писателя И. Дроздова не могла не сказаться на мифологии Сибирского Чикаго. Человек-фантасмагория, он настолько тесно соприкоснулся со здешним топическим масштабом, перспективой и возможностями таëжного края, что в итоге стал транслятором идей колоссального намерения и объëма. Если бы к представленному тексту своевременно добавить миллиона полтора жителей, то образ искомого технократического города-голема превзошëл бы все ожидания автора. Безусловно, в городе ста железных дорог угадывается «Сталь-город», а «Сталь-город» — это отчëтливая и детальная авторская зарисовка идеализированного Ново-Николаевска. Возможно, этот текст и является главным новосибирским стихотворением, напророченной и несостоявшейся судьбой. Стремительность и натиск, масштаб и уверенность в собственных силах связывают в узлы не только прутья сдерживающих авторский дух решëток и железнодорожные рельсы, но и ключевые географические маркеры планетарного масштаба. Внутренний манифест Гастева, экзальтированное топонимическое признание в любви бросает читателя не в холод, не в жар, а сразу к звëздам. Но мало того, ты тут же начинаешь верить: ещë немного — и эти звëзды будут достигнуты. Я тебя и никогда не видел, / только гул твой слышал на заре, / но я знаю: ты живëшь — Овидий / горняков, шахтëров, слесарей! Ты чего ж перед лицом врага стих? / Разве мы безмолвием больны? / Я хочу тебя услышать, Гастев, / больше, чем кого из остальных — и здесь трудно не согласиться с Асеевым.

Александр Дурасов

+ + +

происходит много хорошего

осталось встречаться семьями

ИГИЛ разбомбили в крошево

Пëтр компакт по семьдесят

что больше всего запомнится

так это пустой экран

из красной пластмассы конница

яблоко пополам

пикник по дороге в Киргизию

фиолетовый утренний свет

мамка меня притащила на физио

а там с часу до двух обед

_______

когда Христос показал Иуде

дверцу за старым холстом

ошивались какие-то странные люди

под коммунальным мостом

и на бочке индейку жарили

сверху замкнул светофор

Слово, которое было в начале

произносится до сих пор

Межстрочная мерцающая грусть, слитая воедино с тонким чувством иронии, позволяет созданной, казалось бы, бытовой ретроспективе стать как для автора, так и для читателя чем-то вроде вербального детектора лжи, приравнивая текст к сложно организованной импульсной системе. «Пëтр компакт по семьдесят» — всплеск. «Красная пластмассовая конница» — всплеск. Белая дверь и дерматиновая лавочка возле неë — всплеск. Нащупывание условных болевых точек, их умелое капсулирование и вживление в ткань стихотворения являются отличительной способностью в поэтике Александра Дурасова. Автор при помощи перепроживания и деконструкции состоявшегося рационального и эмоционального опыта заново создаëт в речевом поле нечто похожее на полотно Кузнецова, прислонившись к которому читатель испытывает рефлексологический эффект. Сжимание пространства до уровня действенного символа, метафоры, интонации, фигуры и их последующая самобытная расстановка на воображаемой игральной доске приводят нас к ощущению того, что и для тебя здесь нашлось место. И порой эти ощущения достаточно обоснованны, из чего следует, что представленный нам поэтический навык можно воспринимать как механизм не только заполнения зияющей пустоты, но и воскрешения внутренней правды.

Вячеслав Куприянов

Урок арифметики

Из пустыни

вычитаем пустыню

получаем

поле

Извлекаем корень

из леса

получаем

сад

Складываем

сады с полями

получаем

плоды и хлеб

делим

получаем дружбу

умножаем

получаем

жизнь

Хороший текст, не правда ли? И больше некуда спешить. И дышится легко. И жить охота. Когда уже не опоздаешь всюду.

Вот так и будем.