Адар

В тексте Ольги Житлиной есть любовь, политика и архитектура. Эти вещи связаны с границами и стенами. Тело, душа, семья, государство, город, дом. Они всегда влекут и исключают. Ты можешь войти, но всегда можешь быть выброшен, изгнан, выброситься сам. Ты можешь застыть, замуроваться, спрятаться. Но тогда ты не будешь чувствовать магнетической силы влечения/исключения — которая есть любовь и политика. Субъект и другой, “я” и “ты” — здесь не устойчивые фигуры, но скорее переменные — магнитные полюса, постоянно демонстрирующие это явление исключения и влечения. В видимом мире равенства и братства политика и любовь осуществляют себя через границы архитектуры: пороги, подоконники, конторы и храмы. В мире свободы архитектуре больше нет места.

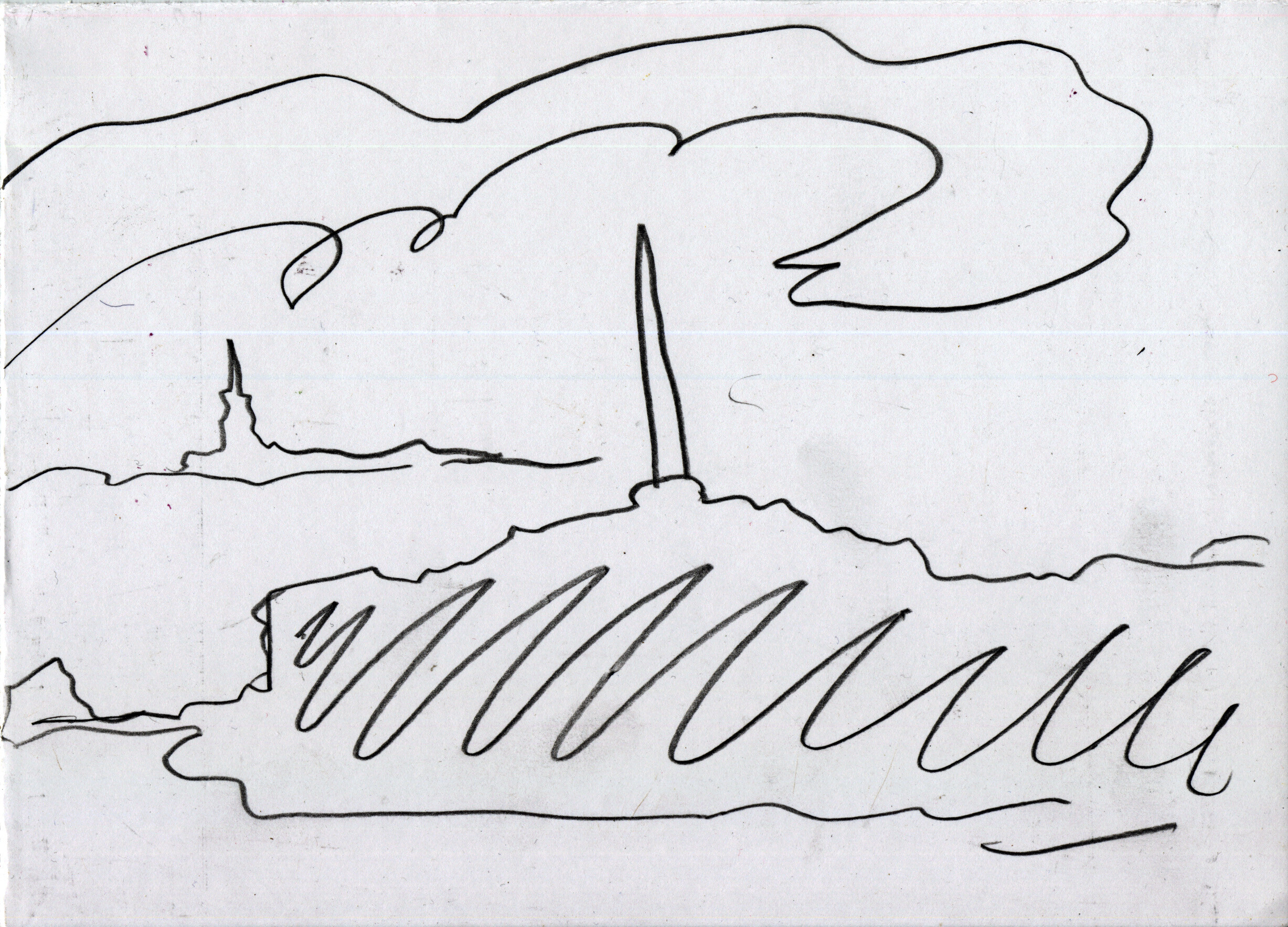

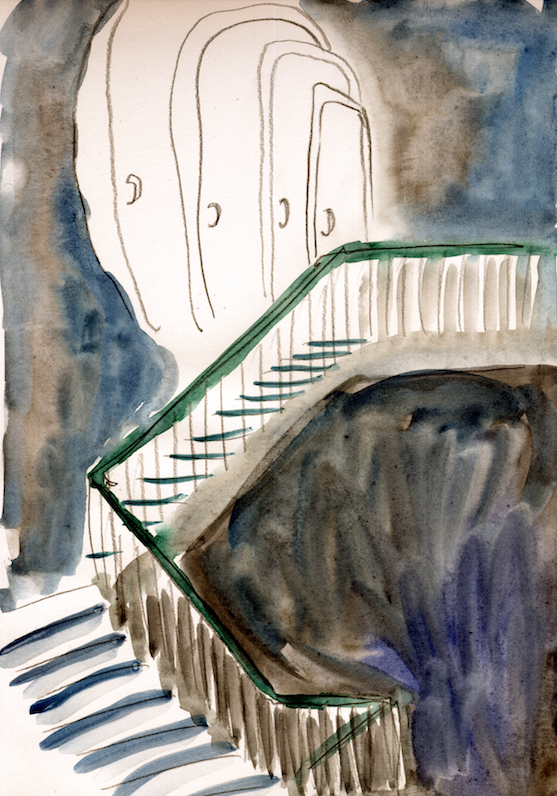

Иллюстрации — Анны Терешкиной

משנכנס אדר מרבין

.בשמחה

Когда начинается адар, умножают радость.

Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит

Равенство

В месяце адар приумножится радость! Радость прибывает в месяце адар…!

Зачем зачем умирать в марте? Ведь остается совсем чуть-чуть. Ведь тьма и холод уже почти отступили. Ведь свет, как вода, прибывает с каждым днем. Выбраться выкарабкаться

…Это снег тает это я таю, но радость приливает радость прибывает…!

И между делом знакомый сказал, что в месяце адар приумножают радость. (кто? почему? каким образом?) Ведь я всегда пронзительно чувствовала это…! В начале марта, на острие перелома зимы и самой ранней весны бабушка умерла. Во время лекции за мной пришли из деканата и сказали, что меня искали врачи скорой, которая увозила ее в больницу. Когда я приехала, она была еще в сознании, но кричала от боли, просила, чтобы сделали укол, от которого умирают быстрей. У нее разорвалась аорта. Мы успели поговорить. Я сказала, бабуля, подожди, бабуля, ну хочешь, я рожу тебе правнуков, бабуля. Но она сказала, март, проклятый март. Аорта расширилась за два года до этого. Тогда, на рассвете 23 марта, в дверь позвонила милиция, спросили, есть ли мужчины. Кровать была пуста, и бабушка рванула к двери и упала в коридоре. Я бросилась вниз.

Очень медленно и мгновенно очень медленно и мгновенно… Лежит в расстегнутом черном пальто поверх белых трусов и задранной майки, странно вывернув тощую желтую руку. Вмятина на чьей-то машине. Ударилась, перед тем, как разбиться о землю. Крови почти нет. Только небольшое пятно у головы. 2 выбитых зуба. Мама.

Негатив импринтинга на обледенелом асфальте. Миг глубиной в Мариинскую впадину. Зачем ты вырядилась черной птицей? Куда ты ведешь меня, мамочка-смерть?

Свет свет свет свет неба заполняет заливает весь мир. Небо прибывает, небо приливает как океан, небо становится громадным, необъятным, и все дома, машины, весь пыльный город, люди — все отрываются от земли и плывут в небе крошечными шелушинками вчерашней боли, прошедшей тяжести зимы. И ослепленное светом сознание распахивается навстречу грядущему, отдается водовороту счастья, всесильное, открытое любым испытаниям и подвигам жизни.

Если отключить капельницу, она умрет сразу. Если нет, то пробудет в сознании еще несколько часов или суток, — сказал врач. Я ответила: отключайте. Я стала совершеннолетней.

Когда я вышла из больницы, небо сияло, и ветер надувал все паруса золотисто-розовым закатным облакам, и я попросила у них, чтобы до того, как я вернусь домой, дедушкин паркинсон развился бы до такой степени, чтобы он не понял, что мы с ним остались одни.

…проносится мимо… рваные мысли, клочья воспоминаний проносятся мимо… я не успеваю их записать, связать, ухватить…

…ты прочертил линию, ты установил границу. Ты не впустишь меня в свой дом, в свою семью, в свою жизнь. В дни всеобщей радости мне только примерзать в одиночестве к экрану, вглядываясь в ленты социальных сетей, где зажигаются фотографии твоих теплых семейных празднеств, с голодной завистью и тоской — бродяжка у рождественских окон.

Я стала твоим нелегалом. Все знают обо мне, но, стараются не замечать моего существования. Ты запретил фотографировать нас вместе и в разговорах скрываешь мое присутствие за единственным числом. Мне лучше не выходить лишний раз из дома. Я должна быть невидимой, неслышной, незаметной, я должна быть такой, как будто меня нет, меня не должно быть.

В ослепительном небе проносятся рваные нитки облаков.

Этот мартовский город по-настоящему открывается только пьяным или отчаявшимся. Тем, кто стоит на подоконнике гибели. Только сквозь осколки вдребезги разбивающейся ледяной глыбы внутренних слез, он на миг блеснет галлюцинаторной красотой, и первый встречный пройдет сквозь ад выпученного сердца, как нить сквозь игольное ушко.

Мой взгляд грохнулся в тебя, отмеряя расстояние с балкона до асфальта. Ты лежал, уткнувшись головой в живот другому человеку, валявшемуся навзничь, и вращающему белками в забытьи, под моим балконом. Ты пытался согреться о того другого или просто умереть вместе. Я побоялась дотронуться до твоих расплющенных пальцев, запекшейся крови, пыльной одежды, обоссаных штанов и сказала встать самому и, держась за стену, дойти со мной до парадной. И там, прежде чем ты смог рассказать про восьмилетнюю дочку Лизу и маму в Оренбургской области, которым, перед тем, как кинули, успел отправить пять тысяч, а я — решить, позвать ли зайти в квартиру, чтобы прыгнуть вместе или вспомнить, как звонить в скорую и, где искать адрес ночлежки, перед этим, мы долго навзрыд плакали на грязных ступеньках, случайные, безымянные.

Две-три недели — это срок, после которого временно оставшийся на улице безвозвратно превращается в бездомного, срок, за который депрессия переходит в клиническую.

Ты боишься впустить меня, потому, что знаешь, что как только я переступлю через порог, твой дом наводнит вонь несчастья и безумия, ты боишься осквернить покой своего дома и близких, ты боишься, что стены сразу пойдут трещинами, и зараза бесприютности перекинется на всех. Ты очертил территорию.

…розовое колесико прокатывается внутри, закатывает в асфальт…

Ярко розовые облака полоснули по глазам и ошпарили мозг лежащего на обескровленном балконе тела…

На этом балконе места ровно на троих. Он похож на маленький кораблик, на люльку, несущуюся между потоками машин и неба. Я предлагала уйти жить туда, и никогда не возвращаться под крышу. Три мудреца в одном тазу… Бас Ян Адер посреди Атлантики… Мюнхаузен, за волосы вытаскивающий себя из воды, чтобы зашвырнуть в слепящую бездну неба.

Я искала тебя по всей Достоевской, по всем чердакам и подвалам, по незапертым парадным, теплым междверьям метро. В твоей щели между облупившейся лепниной и чугунными завитками лестничных перил от тебя остался только мусор: смятые газеты-постель и буклет с адресами ночлежек, который я раздобыла для тебя на днях. Мы собирались встретиться сразу после выходных, с чистой одеждой, влажными салфетками, чтобы в приличном виде отправиться восстанавливать документы и вставать на учет в социальные службы…

Когда, несколько недель спустя, я случайно наткнулась на тебя за попыткой выклянчить курево, ты был совсем пьян или далеко. Я протянула тебе сигарету, и начала выяснять, где ты теперь спишь, и когда пойдем в ночлежку. Ты не мог сфокусировать взгляд и невнятно проговорил: тебя звать как, милая? И тут я поняла, что опоздала, что ты уже отчалил, что ты уже там, бороздишь океан in search of the miraculous, что тебя не дождется ни дочка Лиза, ни мать, ты от бабушки ушел и от дедушки ушел, ты уплыл от меня, бросил одну со своим спасением, хитрожопое ты мудило, Славка!

Братство

В моменты самого страшного отчаяния я представляю себе, что где-то у меня есть брат-близнец. Он точно такой же как я, только капельку другой. Он все-все про меня знает и понимает. Он единственный человек, при котором я могу заплакать, кому не стыдно жаловаться. Я представляю, что он придет и утешит меня.

Мы вытягиваем руки на солнце и смеемся от радости: они совершенно одинаковые, только немного разного цвета. У нас одинаково худые запястья и большие ладони с широкими, словно переломанными суставами на тонких пальцах. Руки-близнецы. Мы разного пола, но нельзя не найти сходства в наших несуразных, так и оставшихся подростковыми фигурах. Твои волосы курчавые; мои — прямые, но у нас неуловимо похожий вечно взъерошенный вид. Мой найденный брат!

“Sister”, — позвал, сидевший у входа в магазин с перевернутой грязной кепкой в руках парень, — “Sister, some change, please!” О мои барабанные перепонки нежно бился шум лагуны, сияло солнце, и почти не расплескав полноты счастья, я прошла с полными пакетами мимо.

— Мне некуда возвращаться. Все разрушено, все мосты сожжены. Если бы вы знали, чего мне стоило добраться досюда, чего мне стоило пережить этот разрыв…

— Успокойся, успокойся! Здесь не место, чтобы устраивать истерику! Пойми: ты не можешь остаться, это невозможно.

— Всю жизнь… я всю жизнь положил, чтобы добраться сюда. Я выжег прошлое из сердца, я обрубил все концы.

— Это невозможно. Тут же написано черным по белому: ваш ответ отрицательный. Да где бы ты жил?! На улице?!

— Я бы что-нибудь придумал. Мне некуда возвращаться. Я прошу пересмотреть решение!

— Я повторяю: вы уже исчерпали все возможности апелляции. Да поймите: здесь нет места для всей Африки! Это непосильная экономическая нагрузка на наших налогоплательщиков. Они не могут прокормить всех.

— Я могу работать…

— Здесь уже много лет безработица.

— Я не боюсь никакой работы!

— Даже если так, здесь тебя никогда по-настоящему не примут. Здесь другая культура.

— Я выучу язык, я узнаю вашу культуру, я стану другим!

— Хватит! Прекрати! Да в конце концов, зачем нам это нужно?!

Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как меня вытащили из моря. Не помню, как привезли сюда. Дни, недели или месяцы прошли механически, без чувств, без ощущений, не оставив о себе памяти, будто холод сдавивших меня изнутри и снаружи водяных тонн, парализовал сознание. Будто вытащили лишь полумертвое тело, не успев спасти то, что в нем жило и заставляло его жить.

Просто одним утром я взял и вышел на улицу. Прошел по ней, и оказался на набережной широкого канала или пролива между островами. Я почувствовал ласковое касание солнца и запах водорослей. Зеленая вода перебирала мелкие волны, и в полусне улыбалась всем сразу и никому, и в торжественной радости каменели коралловые дома по ее кайме. Эта красота, эти звуки, нежное тепло хлынули на меня с такой силой что я не смог выдержать. Я упал, сжался, спрятал лицо, зажмурил глаза. Меня били конвульсии, слезы затапливали голову. Я вспомнил все. Страх, голод, череду смертей и расставаний, без надежды на встречу, одиночество, отчаяние, бесконечный путь, страх, страх… Проглоченный на дно самого себя безумный затравленный зверек. Это все не соединялось: здесь и там, сейчас и тогда были бесконечно, невыносимо разделены. Это не могло быть в одном мире, этого не могло быть с одним и тем же человеком. Я умер, я умер.

Я попробовал открыть глаза еще раз. На другом берегу, развернувшись вполоборота, плыло кирпично-красное здание с двумя тонкими башнями-свечками и округлым куполом, оглядываясь на меня беломраморным фасадом. Четыре легких фигуры — три над треугольником лба и одна с самой вершины купола — взмывали с него в небо. Ошеломленный невиданной простоты сияющим величием этого здания, я снова спрятал лицо. Il redentore… Il Redentore… Умер ли, выжил,— я понял одно: я спасен.

А я не против, пусть они работают где-нибудь на стройке, на закрытых объектах. Лишь бы не мозолили вечно глаза. И уж тем более, не хочу, чтобы мой ребенок их видел.

Почему это стало так сложно? Почему, когда я представляю это себе, я чувствую такой ужас? Разве со мной что-то не так? Разве я не могу, как все люди выйти из дома? Разве я не могу как все пойти, куда мне хочется? Что за детский сад! Какая ерунда! Я приду и буду здороваться со всеми, как ни в чем не бывало, буду веселой, буду смеяться, шутить, болтать, перескакивая с темы на тему… Я повторяю это уже много дней, я улыбаюсь себе в зеркале. Включаю самую веселую музыку. Я иду, я поднимаю голову, ускоряю шаг, я как все, я как все! Сердце бьется сильней… Но вот дверь… Даже не заперта, надо только толкнуть ее… Нет! Нет! Проще в пропасть!… упершийся головой в потолок страус в клетке… отрезанная голова львенка… половины огромных тыкв в воде… мясные туши… везде мясные туши и

— Можно я спрошу: а у тебя есть парень?

— А это тут причем?!

— Просто ты мне нравишься.

— Слушай, я тебе пытаюсь помочь добиться соблюдения твоих прав, а ты со мной флиртуешь?

— Нет-нет, это не флирт. Я серьезно. Я хочу на тебе жениться. Я отправил своим родителям твою фотографию, написал им, что ты очень хорошая девушка.

— Серьезно?! Серьезно — это то, что если ты не получишь статус, тебя отправят обратно в военную зону! Или, в лучшем случае, ты останешься здесь без документов. Лучше б ты об этом думал серьезно!

— Да-да, я знаю, права — очень важно. Ты так мне помогаешь! Из глубины моего сердца тебе спасибо! Но каждому нужен близкий человек, нужно общее будущее.

“Для человека естественно охранять границы своего дома”, — доносился голос из радио, и мне нельзя было войти к тебе. И даже, если бы я вошла, дверь бы просто сдвинулась дальше, оставаясь запертой передо мной. Тогда ноги понесли меня вниз по лестнице, пролет за пролетом, во двор, в улицы города ходить до беспамятства, до онемения чувств, до потери речи, на анестезию ночного холода.

Когда было сказано, что у нас не может быть будущего, что мое лицо должно быть стерто со всех фотографий, а имя не должно произносится вслух, должно быть вычеркнуто отовсюду и забыто, когда ты повторил это, и все начало обрушаться, я решила спасти нашу невероятную любовь, нашу безграничную близость в прошлом. Мы отправились вглубь времен. Мы уходили все дальше и дальше от живой жизни, отматывая поколение за поколением, насколько хватало памяти, спускались все глубже по разветвленным корням наших генеалогических древ. Мы исследовали каждую их развилку и узел, ища возможность переплетения, ища того мертвеца, который молча произнесет: “Объявляю вас братом и сестрой”.

Я не знаю, сколько меня мотало по улицам, по площадям, закоулкам и грязным роскошным парадным, но однажды, очнувшись, я поняла, что нахожусь уже в совсем другом времени и городе. Он был фантасмагорически красив. Но совсем иначе, чем мой горький город, где красота намазана тонким слоем на плоское пространство, как масло на перестроечный бутерброд, и где классицистические колонны-комиссары отмеряют каждому равную дозу, и только двум шпилям-иглам дозволено протыкать сизую вену неба. Здесь же красота высовывалась из каждой щели, взбиралась сама себе на голову, трясла каменным кружевом, удваивалась в каналах, не оставляя ни сантиметра отдыха глазу. Невероятные церкви втискивались между прекрасных зданий, вжав в себя апсиды. На одной из малюсеньких площадей надо мной вдруг поднялись две слепящие мраморные глыбы фасадов. Я смотрела, не отрываясь. Казалось, они растут на фоне черного неба. И вот — они обрушили на меня всю роскошь, все свое безудержное великолепие, и я закричала от восхищения, от ужаса, от обиды, от жгучей обиды за все унылые спальные районы, за населенные пункты из одних хрущевок посреди болота, за мусорный городок из кусков старой фанеры и рубероида, из грязных одеял, за которыми ютятся бомжи и цыганские дети, за то, что красота так несправедливо, так неравно распределена в мире.

Я бросилась бежать по поворотам бесконечного коридора улиц, тыкаясь в тупики, спотыкаясь о мосты, пока, наконец, на рассвете не забрезжил проблеск между домами. Меня вынесло на широкую набережную. И в лучах восходящего солнца над поверхностью раздвинувшей пространство воды вставал торжественно ясный палладианский силуэт, чуть развернувшись в приветствии прибывающей радости. Что-то закапало, оттаивая изнутри, с болью отпускало зимнее обморожение. Я поняла, что, месяц адар миновал, что, кажется, в этом году я смогла выжить. Время и место сфокусировались. Был апрель, день рождения мамы, а, может быть, мой, и я была на десять лет младше нее, в момент, когда она бросилась с балкона. Я стояла на той самой набережной, куда несколько веков назад, во время эпидемии чумы вытаскивали неисцелимо больных, чтобы, они, в последний раз, прежде чем отправится на кладбище, поверили в возможность спасения.

22-летний гамбиец Патех Сабалли пытался остаться на плаву посередине канала, пока очевидцы снимали его на видео, отпускали расистские замечания и смеялись.

На одном из таких видео слышно, как очевидцы кричат ему: "Давай, отправляйся домой!”

Как минимум три спасательных круга было брошено в воду, но мужчина не попытался дотянуться до них, что наталкивает на мысль о том, что он совершал самоубийство.

Никто не прыгнул в воду, чтобы помочь Сабалли, и он утонул.

Свобода

Помнишь, когда мы обнялись впервые, все встало на свои места, все стало так, как всегда должно было быть. Планетам больше не надо было вертеться вокруг солнца, они наконец пришли домой, safe heaven. Из поцелуев, слов и прикосновений ты соткал мне кокон нежности, он защитит меня всегда и везде. И если в момент смерти ты будешь рядом, я умру счастливой.

Но только ты и еще ты, в тот же самый момент слепли от боли.

А помнишь, помните, как в то утро, когда мы проснемся вместе, обнявшись, и засмеемся от радости чувства друг друга, наступит самый счастливый день? Каждый разделит любовь на всех, и ее станет лишь больше. Страх, ревность, отчаяние, колючая проволока, контрольно-пропускная вежливость останутся позади. Все бездомные, безумные, недокументированные, нелегальные и полулегальные, проститутки, любовницы и беспризорники будут стоять вдоль солнечных улиц, расправившись в торжестве, а остальные, окрыленные — спешить к ним, выходя из домов навсегда. Улыбки взломают замурованные лица, и многолетняя штукатурка несчастья просыпется на одежду и землю. Ветер унесет пыль. Почки радости с грохотом разверзнутся и прорастут сквозь каждое существо. И радость прибывает, прибывает, прибывает! Мы умножаем радость!

Ты помнишь? А ты помнишь? Вы помните? Мы помним?