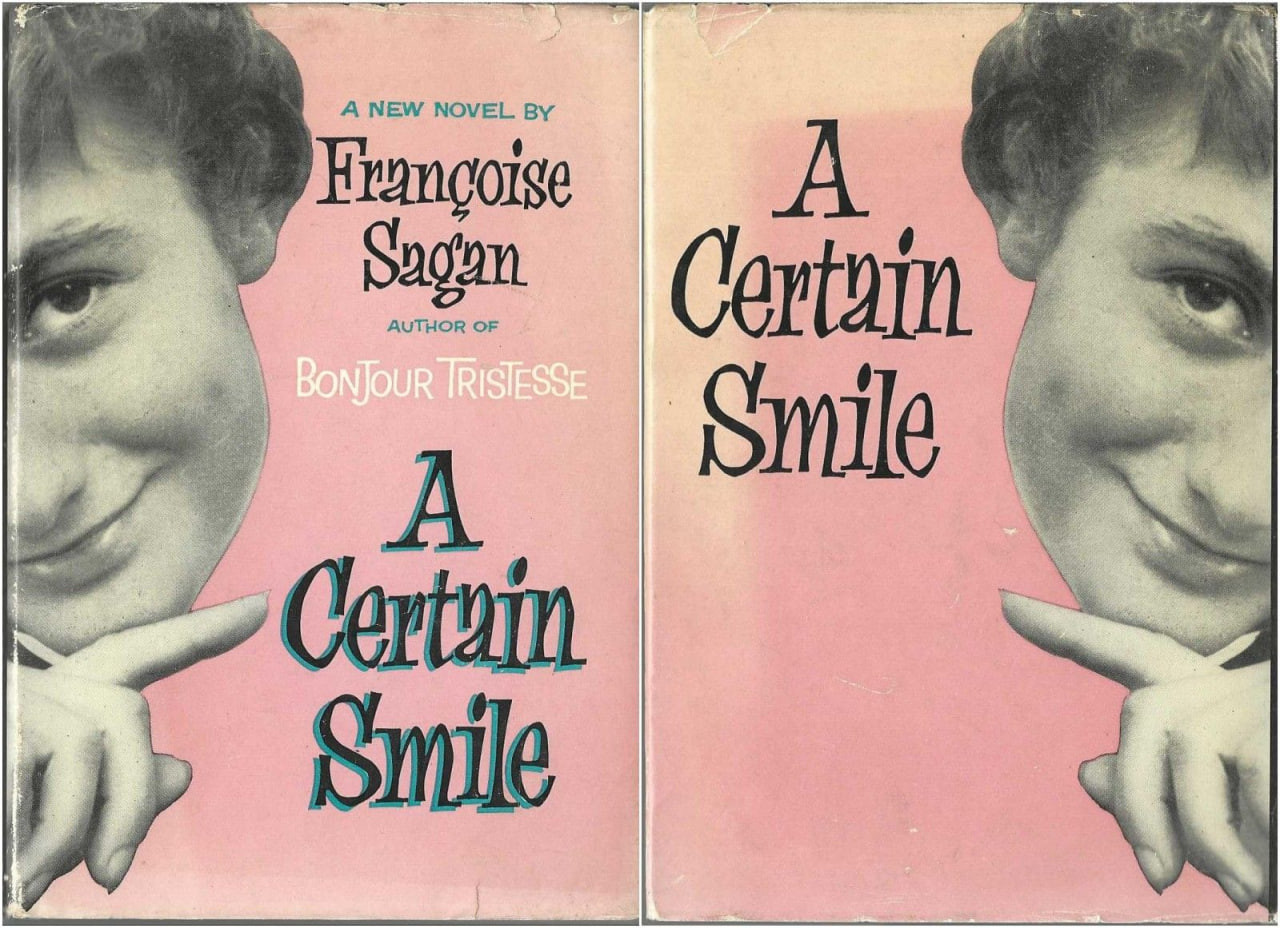

Александр Кожев. Последний новый мир (рецензия на первые два романа Франсуазы Саган)

В 1956 Александр Кожев, известный в первую очередь как философ-гегельянец, решил отозваться рецензией на первые два романа молодой Француазы Саган – "Здравствуй, грусть!" и "Смутная улыбка". Получилась скорее еще одна лекция о конце истории и о его последствиях для отношений между полами. Текст этот довольно ядовитый, и больше всего достается даже не самой Саган, сколько писателям вроде Хемингуэя, которые тщатся длить историю, думая, что это можно сделать, воскресив прежние формы маскулинности и изобретя новые, куда более вычурные. Вот так и становятся симптомом конца истории.

Рецензию можно читать и как своеобразную увертюру к лакановской статье "La signification du phallus" (1958), в конце которой читаем: "…проявления мужественности заставляют человеческих существ выглядить женственно". Почему? Присвоить атрибуты мужественности значит обрядиться в фаллос, стать означающим желания Другого, заделаться тем, чем ты не являешься, прибегнуть к маскараду. Это характерно скорее для женского способа вхождения в желание. Другой, мужской способ – это припрять фаллос, точнее его отсутствие. Такое разделение позволяет спросить, например, означающим чьего желания хотят стать гуру маскулинности.

Кожев относит сдвиги в отношениях между полами ко временам Наполеона, и тут его интуиция перекликается с изысканиями культурологов, у которых в ходу термин "великое мужское отречение" (great male renunciation), придумал который, правда, психолог Джон Флюгель. Где-то на переломе веков, XVIII и XIX, гласит первоначальная версия теории, из мужского костюма пропали украшения – орнаменты, различные оборки, не стало гульфика на штанах. Им на смену пришла одежда более сдержанная, эдакий прообраз бизнес кэжуал. Как это интерпретировать – вопрос открытый, но неспроста, неспроста Кожев заводит речь о пижамах. Что-то такое тогда произошло, от чего, как у Гейне в "Марии Антуанетте", о том, что они мертвы, не знают теперь не только отцы, но и матери, пускай пока что и не понятно, что это может значить.

Новый мир родился в литературе, и вполне ожидаемо, сдается мне, что он появился на свет в Париже, а выносила его мать-одиночка (новорожденный, другими словами, явление чисто литературное).

Само собой, родился этот новый мир не сегодня. Однако же, хотя такие разыскания и не запрещены больше,[i] отцовство в этом случае все еще точно не установлено, теория, способная очертить круг претендентов на эту обременительную должность, пока не выработана до конца. Впрочем, еще при жизни предполагаемого родителя, один немец, сам гений, осторожно намекнул, что отцом этим может быть великий корсиканец. Что касается меня, то я все больше уверяюсь в том, что последний из завоевателей сам был ответствен за то, что было для него делом чести и отрадой — за создание нашего нового мира. Чего бы, впрочем, эти немецкие намеки ни стоили, сам немец-провозвестник отчетливо видел, и предвидел, чем станет то дитя, о явлении которого он объявил всему свету. Однако же многие разумные люди, люди здравого смысла, так и продолжали не принимать всерьез подобные предсказания, даже те, что сделал наш визионер, который все же не был чужд делу разума (Vernunft) (что уж говорить о тревожащих видениях некоторых из его апостолов).

Впрочем, в Англии один их современник, кажется, столь же отчетливо осознавал положение дел. В любом случае, он понимал, что после всех подвигов его франко-итальянского соперника снискать славу (что некоторые уже считают заносчивым) мужественного[ii] героя (по крайней мере в том, что касается костюма) впредь можно будет только в гражданской одежде (непременно траурного цвета). Увы, этот мирный гений умер мучеником, и никто не узнал о его удивительном открытии (оказавшем на мир влияние, которое так просто не изгладить); он не оставил по себе литературных трудов, а его агиографы так и не смогли раскрыть непосвященным истинный смысл и масштаб его болезненных свидетельств (вещные следы которых и по сей день хранятся в одном из женских монастырей Франции).[iii]

Наконец, жил во Франции один маркиз, которого Тиран заключил в темницу, а Народ освободил, и он хорошо понимал, что всем в этом новом свободном мире пристало впредь посвятить себя частным материям, и в первую очередь предаться злодеяниям, непременно замысленным как деяния Свободы, всех уравнивающей и сплачивающей. Однако народные освободители держали этого освободившегося от пут маркиза не иначе как за беспутника [libertin]. И по сей день тех из высших слоев, кто читает и обсуждает его всерьез, считают несерьезными все те, кому этого качества, напротив, не занимать. Так что и он не разгласил Секрет.

По правде говоря, именно из-за желания раскрыть наконец эту тайну, которую столь ревностно охраняют те, кто ею обладает (если, конечно, таковые еще остались), я и решил написать, и даже опубликовать, нижеследующие страницы, посвятив их всем тем, кто их прочтет, а значит, конечно же, и мадмуазель Саган, до которой они, вне всяких сомнений, доберутся стараниями бдительного Аргуса.

Ведь этот новый мир, о котором мы ведем речь, "родился в литературе" именно благодаря этой молодой девушке, что взяла на себя труд написать свои первые две книги. Пока не появилась эта француженка, никто, ни один образованный человек об этом мире не заговаривал, разве что ему хотелось выразить досаду. Конечно, один большой современный американский писатель, занятый анализом мужского поведения (behavior), посвятил себя этой проблеме — проблеме мира, ослабленного [émasculé] собственным, так и не оглашенным отцом. Отрастив бороду (теперь уже седую), должно быть, чтобы легче было противиться отчаянию, этот именитый автор стал искать по всему миру последнего человечного мужчину, или, скорее, последнего по-настоящему мужественного человека, и объявил, что нашел его, наконец, где-то в Карибском море в лице старого рыбака, правда, едва живого. Единственным же достойным противником, что тот смог себе найти, стала рыба, неустрашимая и сильная, но все же — рыба (не из тех, кстати говоря, что становились символами одной хорошо известной религии).[1] Но вся эта совсем недавняя естественная история современного англо-саксонского мира осталась столь же непроницаемой для непосвященных, как и уже всем знакомые немецкие предсказания о конце всеобщей истории.

Так что это именно очень, очень юная француженка и снискала (литературную) славу, раскрыв толпам (своих читателей и читательниц) по всему миру, ни много ни мало, что же собой представляет тот мир, в котором такую славу удалось снискать; сделала она это, никто не усомнится, от всего сердца, разве что, возможно, несколько «бессознательно» (в философском значении слова) или «наивно» (то есть, обращаясь к понятиям Шиллера, не «сентиментально»).

Говоря без обиняков, мир этот нов потому, что в нем совсем не осталось мужчин (каким они представали у [Андре] Мальро, [Анри де] Монтерлана, Хемингуэя; ограничимся этит тремя классиками и не будем поминать лишний раз Гомера и остальных). Мир без мужчин, каким он, конечно, видится [vu][2] юной девушке. Но мир этот совсем, ни в одной своей детали не похож на тот, уже покрывшийся пылью, в котором другая молодая девушка (сама, кстати, не парижанка) не замечала ничего, кроме, скажем так, фланелевых брюк — а носили их в то время, за редким исключением, те, кого считали настоящими мужчинами. Напротив того, в новом мире, открывшемся молодой девушке, открывающей его для нас, мужчины (не в том расплывчатом и двусмысленном значении, какое этому слову придает французский, а именно что строго в анатомическом и физиологическом смысле),[iv] их роль в этом новом мире, говорю я вам (мужественно снося унижение), свелась к прискорбной склонности либо полностью разоблачаться (простодушные — обязательно мускулистые), либо представать полураздетыми пред скучающими взглядами юных девушек. В мои времена (которые для меня самые что ни на есть старые и добрые, как бывает со всеми времена, о которых заговаривают с налетом грусти), так вот, в мои времена, говорю я вам (с нескрываемой гордостью), нагота, даже полная, была скорее уделом молодых девушек (по крайней мере в искусстве и литературе). Так дела обстояли в отдаленном прошлом. Знает бог, не так-то и просто было раздеть бравых мужчин в те времена. Тогда, чтобы освободить лощенного рыцарь от его сверкающих доспехов, понадобились бы четыре, а то и пять человек, а еще совсем недавно, когда нужно было извлечь прославленного военного из его блестящих сапог, очень кстати оказывалась помощь крепкого молодчика. С тех пор многое изменилось к лучшему, тут спорить нечего. Уже в мои времена легкие и удобные пижамы из изнеженной Индии захватили западный свободный мир, и все благодаря британским завоевателям, подчинившим себе Восток. Однако, по крайней мере в качестве литературной темы, это западно-восточное одеяние (носить которое тогда могли только мужчины, девушки же, хорошо воспитанные своими матерями, о таком и помыслить не могли) упоминалось исключительно в водевилях. Так что сложно представить себе серьезного писателя (мужчину) тех времен, который бы завел разговор о пижаме (литературного) героя, к примеру, находящегося на залитой кровью земле революционной Испании и призванного посвятить юную деву в тайну самой чистой любви (скажем, для наглядности, прямо в походном спальном мешке) — деву, чья чистота (моральная) осталась не задетой и после того, как над ней не единожды надругалась дюжина мужчин (реакционеров). Конечно, в этом новом мире (где молодым девушкам больше не нужно давать надругаться над собой, чтобы научиться правильно, или, если хотите, без лишних препирательств [d’une façon pure et simple],[v] заниматься любовью) юная девушка, которая нам о нем поведала, все еще рассказывает только о своем спальном наряде, о безупречной чистоте которого с материнской заботой печется ее второй любовник.[vi] Не до конца понятно, конечно, почему бы молодым писательницам точно так же, с тем же сестринским участием, не писать про пижамы, что носили партнеры, некогда столь пылкие, героинь их романов, партнеры, которых они заполучили во время своих любовных похождений, вполне себе мужских по сути. Ведь героини эти уже описывают с характерным мужским безразличием (что, правда, до сих пор кажется им «удивительным», как сами они признаются с трогательным смирением) те мужественные формы, что открываются их взгляду, когда они видят, как мимо них по улице или, вернее, по тротуару Английского бульвара, проходит одно из их потенциальных завоеваний, чей «торс» (который, увы, принадлежи он кому-то вроде Аполлона Бельведерского, никогда не сравнится, с определенной точки зрения, с телом Венеры, Капитолийской ли, Капуанской, или любой другой) они будут охватывать руками, если завоевание это окончится в постели.[vii]

То, что все это по-настоящему унизительно для тех из нас, кто по велению менделевской случайности родился в теле мужчины, никто среди нас с чистой совестью отрицать не может (разве что этот кто-то предал забвению, что он не только мужчина [homme], но еще и человек [homme]). Впрочем, не спасовать в этом случае — не значит начать все отрицать и запираться; напротив, признаться себе в том, что это правда, и смириться — вот для чего потребуется присутствие духа. И совсем не дело — возмущаться этой ситуацией, способность к чему некоторые, как они о том заявляют, еще не утратили. Этих молодых девушек величают амазонками, так удачно замещая тонкой остротой поблекшую латунь героических легенд времен древней-древней Греции, которую утонченные мыслители нашего времени вновь вернули [remise][3] в моду… Лучше бы поведали нам, чем нам пробавляться, если не осталось ни рыбы, ни рака. В любом случае мне бы не хотелось верить, что кому-то придет в голову, разве что смеха ради, посоветовать этим так называемым амазонкам (которых, кстати говоря, нельзя уличить во враждебности к чужим, и своим собственным, супругам) разделиться на два лагеря, один из которых должен будет играть роль тех, кому пришлось выйти из битвы за неимением бойцов.

Тысячелетиями мужчины «заполучали» девушек. Затем среди последних стало модно «отдаваться». Но разве девушки виноваты в том, что в новом мире, где не осталось места мужской самоотверженности, у них не выходит ни «давать», ни «брать», но приходится, хотят они того или нет, довольствоваться тем, что все просто случается. Но разве все мы не выиграем от того, что в нынешних условиях они будут делать это, насколько будет получаться, с тем наивысшим изяществом и свободолюбием, на какие способен мир, в котом мы впредь обречены жить, до тех пор, по крайней мере, пока наша смерть для нас — пустой звук? И кому, скажите, станет лучше, если отправить этих изящных, пускай и свободолюбивых амазонок в монастырь (чего некоторые, похоже, желают, но боятся в этом признаться) или на поправку к дипломированным и утонченным целителям якобы израненных душ (как иногда позволяют себе то советовать под ложным предлогом того, что девушки эти «несчастны»; впрочем, потратиться на проведение душеспасительных процедур, а это суммы немалые, между прочим, советчики не готовы). Предположим, что эти девушки стали «нормальными» настолько, что могут теперь стать искренне «счастливыми», ведя себя как «настоящие женщины»; вопрос в том, удастся ли им найти настоящих мужчин, в которых они так будут нуждаться, в мире, где мужская сила, все высшие ее проявления, заключены теперь в мирной и изнуряющей (хотя и должным образом механизированной) работе плодовитого супруга?

Подводя итоги и говоря без обиняков, я бы сказал, что Сесиль и Доминик (это женские имена, и так их нужно читать), как и сама Франсуаза, для меня такие же молодые девушку, как и любые другие. Я хочу сказать, как все те юные девушки всех времен и народов, которые обладали незаурядным умом и у которых, как мы вульгарно (или желая говорить красиво?) выражаемся, хватало куража (даже если не все из них обладали тем блестящим рано развившимся литературным талантом, который проявила по крайней мере одна из них). Что нового принесли с собой эти три девушки (к стыду тех из нас, кто все же еще и человек, хотя бы с какой-то точки зрения) так это то, что, благодаря третьей из них, две первые появились на свет не в том мире, о котором мечтают как девушки, так и юноши, но в этом новом слегка комичном мире, последнем в череде; это действительно наш мир и, как мы знаем, есть у него черта, отличающая его от всех других: в нем фактически [virtuellement] больше не начинаются настоящие войны и не свершаются революции, а значит, вскоре уже нельзя будет доблестно умереть нигде, кроме как в постели (собственной ли, общественной), разве что ты решишься пойти против зверя, держа в руках шпагу (охолощенные львы и жвачные животные), или рискнешь жизнью, чтобы покорить горные пики, высотой в восемь, а то и больше, тысяч метров (цифра будет другой, посчитай мы высоту в английских футах или иных величинах). Таких вершин, впрочем, совсем не много, и однажды либо смельчаки потеряют к ним интерес, который те все еще вызывают, и они будут заброшены, либо же их оборудуют фуникулерами, которые устранят любую опасность, или посадочными площадками для вертолетов, которые, как мы все того желаем, вскоре будут служить целям исключительно мирным, так, чтобы ими могли пользоваться люди всех возрастов и полов. Что же касается зверей, которых используют, когда нужно подчеркнуть таящуюся до поры [virtuelle] мужественность тех немногих настоящих человеческих мужчин (как правило иберов), то тут велика опасность, что общественное мнение (точно не «наивное», если еще раз вспомнить великого поэта «Бури и натиска», но крайне «сентиментальное»), которое больше не поддерживает идею умерщвления (безболезненного) настоящих убийц (что непопулярно даже на родине последних денди, когда-то бывшей страной аристократов), вскоре побеспокоится о том, чтобы положить конец страданиям, которым подвергаются несчастные травоядные животные, никому ничего плохого не сделавшие.

Думается, видя то мирное, райское состояние, что, наконец, установилось на земле, даже древние божества (мужчины и женщины), которые так сильно смеялись, пока бился Ахилл, но которые едва не умерли от жажды в эпоху не столь отдаленную, будут не прочь однажды вечером, как у нас заведено, мирно выпить виски, которое, по крайней мере в нашем мире, называют скотчем и пьют, разбавляя холодной водой; в этом удовольствии, впрочем, им не откажет даже самый эпикурейский из мудрецов.

[1] Будь такая честь оказано исключительно рыбам и рыбакам, это было бы несправедливо по отношению к неохолощенным [non émasculés] быкам и их доблестным соперникам. Однако последние уже становились героями одной из предыдущих книг вышеозначенного автора, который, к тому же, посвятил свои лучшие литературные труды и даже собственную жизнь кровавым схваткам млекопитающих (мужского пола), а к хладнокровным созданиям обратился, уже когда сам почувствовал упадок (мужских) сил.

[2] Стоит опечататься и приписать к этому «vu» [причастие ед. ч., м. р.] еще и «s» [окончание мн. ч., м. р.; то есть, в случае перевода, согласовать местоимения «какой» и глагол «видится» со словом «мужчины», а не со словом «мир»], и сокровенная мысль автора окажется предана в своей основе.

[3] И тут то же самое: всего одна опечатка, из-за которой в слове «remise» оказалась бы упущена буква «e» (феминизирующая), и вот уже в моду возвращают не Грецию, а латунь [во французском это слово мужского рода], которую и в наши дни можно производить и даже использовать, как это делали еще в те давние времена (когда на лучшее нельзя было рассчитывать, по крайней мере, если речь шла о сплавах); из-за героев легенд, чью мужественность никто не осмелился бы оспорить (ни при их жизни, ни после их доблестной кончины), я подвергаюсь риску быть неверно истолкованным, абсолютно непризнанным (в смысле, неправильно понятым) [Кожев использует слово «méconnaissance», антоним понятия «reconnaissance», признание; с помощью этих слов он описывает диалектику отношений раба и господина].

[i] До начала XX в. во Франции дети, родившиеся вне брака, а также их матери, не могли рассчитывать на помощь отца. Только закон от 16 ноября 1912 года легализовал процедуру установления отцовства (recherche de paternité). Впоследствии закон этот дополнялся: так, незадолго до написания статьи, в 1955 году, право на материальную поддержку получили дети, родившиеся от адюльтера. Подробнее об этом см. Rachel G. Fuchs Contested paternity: constructing families in modern France (2008).

[ii] В этом небольшом тексте Кожев двенадцать раз употребляет слова с корнем «viril», играя на зыбкости границы между словами «мужественный» и «мужской». Что еще важно для Кожева, так это то, что от того же от индоевропейского корня «wi-ro-», человек, образовано слово «доблесть» («la vertu» во французском). См. также как он употребляет слово «virtuelle» в значении «имеющий в самом себе все потенции для реализации».

[iii] Речь в этом параграфе идет об одном из самых знаменитых денди — Джордже Браммелле или, как его еще называли, Красавчике (Beau) Браммелле.

[iv] Как и, например, в английском, слова «homme» в смысле «человек» и «homme» в значении «мужчина» являются омонимами, на чем Кожев в тексте несколько раз играет.

[v] Вероятно, игра слов: «d’une façon pure et simple» можно перевести буквально как «[заниматься любовью] невинно и просто», однако это выражение также отсылает к юридическому термину «obligation pure et simple», простое и чистое обязательство, которое предполагает исполнение договора без выдвижения дополнительных условий, возможно даже hic et nunc.

[vi] В ванной я дрожащими руками надела пижаму. Я была немного похожа в ней на школьницу, но другой у меня не было. Когда я вошла, Люк уже лег. Он курил, повернувшись лицом к окну. Я скользнула в постель. Он спокойно потянулся ко мне, взял мою руку в свою. Меня трясло.

— Сними пижаму, глупышка, ты ее помнешь. Тебе холодно в такую ночь? Ты больна?

Он притянул меня к себе, осторожно снял пижаму, бросил на пол. Я заметила, что она все-таки помнется. Он тихо засмеялся. Каждое его движение было полно необыкновенной нежности. (Смутная улыбка, пер. Алла Борисова).

[vii] Мимо прошел очень красивый молодой человек; я оглядела его с безразличием, удивившим меня самое. Вообще говоря, красота обычно приводила меня в некоторое смущение. Она казалась мне неприличной, неприличной и недоступной. Этот молодой человек показался мне приятным на вид и совершенно нереальным. Люк уничтожил других мужчин. Зато я не уничтожила для него других женщин. Он смотрел на них с полной готовностью и без лишних рассуждений (пер. Алла Борисова).