Михаил Куртов. К оптической критике знания (очерк анархистской эпистемологии)

Материал из #19 [Транслит]: Объектно-ориентированная поэзия

I.

Благодаря Декарту вошло в широкое употребление оптическое описание знания — как расположенного на двух осях: ясность/темнота и отчетливость/смутность [1]. Первую ось мы будем далее называть светлотой («свет», «светлый», «ясный» покрываются декартовым clair), вторую — разрешением. Хотя представление знания как ясного или темного уходит своими корнями в древность («темнота» Гераклита, аналогия ума и света у Аристотеля [2]), категория светлоты была, судя по всему, почерпнута Декартом из схоластической традиции: в частности, у Фомы «естественный свет», присущий разуму, противопоставлялся «сверхъестественному» (lumen supranaturale), или божественному, свету, как обычное познание — откровению или пророчеству [3]. Ось разрешения более «современная», и она также была импортирована Декартом из схоластики: Генрих Гентский различал отчетливое и спутанное познание (distinctum intelligere и confuse intelligere), а вслед за ним это различение использовали Дунс Скот и Оккам [4]. Собственно, термин разрешение был выбран нами по двум причинам: в современных видеотехнологиях под ним понимается четкость изображения (definition), но для Скота увеличение отчетливости также означало возрастание способности давать определения (definitio).

Отличие Декарта и всей картезианской традиции от схоластики в том, что, во-первых, «естественный свет» был поставлен выше «сверхъестественного» или, по меньшей мере, уравнен с ним в правах (наиболее явно — у Спинозы [5]), во-вторых, светлота и разрешение стали мыслиться совместно. Уже Лейбниц группирует эти понятия и создает смешанную классификацию: знание бывает ясным и темным, а знание ясное разделяется на знание отчетливое и смутное [6]. Мы полагаем, что и темное знание также может быть разделено на отчетливое и смутное: как ясное не всегда отчетливо, так и темное не всегда смутно — оно может заключать в себе ощутимые и артикулируемые различия. Здесь нужно заметить, что сама ось разрешения есть, возможно, результат проекции в оптическое неоптического: если Декарт еще говорил о смутном в терминах зрительного, то Лейбниц приводит примеры первого из обонятельной области [7] (но не менее подходящими для этого областями были бы акустическая и тактильная: отчетливое скорее нащупывается или расслышивается). Иными словами, оптическое выступает здесь как генерализация чувственности (на том основании, что зрение есть важнейшее из чувств, если прибегнуть к авторитету Аристотеля или современной психологической науки) и знак деятельности ума в целом.

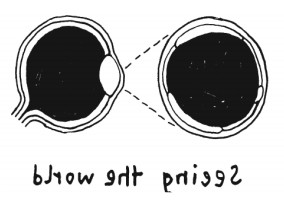

Итак, оси светлоты и разрешения образуют систему координат, состоящую из четырех квадрантов: 1) знание ясное и отчетливое (Знание I), 2) темное и отчетливое (Знание II), 3) ясное и смутное (Знание III) и 4) темное и смутное (Знание IV). Последовательная анархистская эпистемология должна настаивать на полной онтологической автономности и равноценности эти квадрантов: ясное и отчетливое ничем не лучше и не хуже неясного и неотчетливого. Примат первого над вторым — предрассудок этатистской эпистемологии, сформировавшейся в XVII веке. То и другое всего лишь характеристики нашего зрительного опыта, или перспективы, говоря языком Ницше: «Главное заблуждение психологов: они принимают неясное представление за низший род представлений, противопоставляемый ясному; но то, что удаляется из нашего сознания и потому становится темным, может само по себе быть совершенно ясным. Неясность есть дело перспективы сознания» [8]. Уже Аристотель писал: «Некоторые вещи не видны при свете, в темноте же они воспринимаются, например: то, что кажется огневидным, и светящееся… например, гриб, рог, головы рыб, чешуя и глаза рыб» [9]. Порой неясность — необходимое условие познания.

Но более редка и трудна не защита темноты (имеющая своими основными пропонентами религиозных мистиков: «бездна» Мейстера Экхарта, «темная ночь души» Хуана де ла Круса и пр.), а защита неотчетливости. Таков случай «отца современной оптики» Иоганна Кеплера, с рождения страдавшего полиопией — нарушением зрения, при котором один объект воспринимается как множество (двоится, троится). Именно на счет этой своей особенности Кеплер относил большую чувствительность к оптическим феноменам: «Когда начинается затмение Луны, я, страдающий таким дефектом зрения, осознаю это затмение прежде всех других наблюдателей. Задолго до того, как начинается затмение, я определяю направление движения тени, в то время как другие наблюдатели, обладающие гораздо более острым зрением, еще пребывают в сомнении» [10]. В конечном итоге, описанные Фейерабендом трудности, с которыми столкнулся Галилей при доказательстве гелиоцентрической системы, относились к познанию смутного [11]. То есть можно сказать, что весь проект анархистской эпистемологии — коль скоро история галилеева открытия послужила для него образцовым случаем — берет начало в этой мысли о неотчетливом.

Представляется, что непризнание или непонимание автономности и равноценности этих квадрантов, или родов знания, составляет серьезную проблему современной (или постсовременной) ситуации. От знания сущностно неясного требуют ясности, либо же различия насильно вводятся в те виды знания, которые конституированы неразличимостью. Девизом анархистской эпистемологии поэтому должно быть: ясному — ясное, отчетливому — отчетливое, темному — темное, смутному — смутное. Задачами оптической критики знания (как раздела анархистской эпистемологии) является: 1) вытребовать для все четырех родов знания право гражданства, 2) задекларировать свободу селекции и комбинации четырех родов знания, 3) обратиться к исследованию неясного и неотчетливого (как принципиально непознаваемого, наименее познаваемого или еще-не-познанного). Нижеследующий текст ни в коей мере не притязает на полную реализацию этой программы, но служит лишь краткой демонстрацией ее возможностей.

II.

Четыре квадранта, или четыре рода знания, воплощены на сегодняшний день в различных областях культуры, между которыми иногда трудно провести границу: Знание I — преимущественно в классической науке и доцифровой технике; Знание II — частично в современной науке и цифровой технике, частично в «естественной теологии» (theologia naturalis, которую нужно отличать от «теологии откровения») и разного рода мистицизме; Знание III — в ренессансной учености, цифровой технике и «мистике света»; Знание IV — в «теологии откровения» (theologia revelata), мистицизме и в том, что находится за пределами познания, каким мы его себе представляем. Важно то, что научный идеал познания с самого начала наследовал донаучному: ясное знание было целью уже ренессансной учености. Классическую науку породило именно дополнительное картезианское требование отчетливости, достигаемой через mathesis universalis. Просвещение соединило ясность и отчетливость в нерасщепляемый композит и распространило этот род знания на изучение как физического мира, так и человеческого.

Далее, после закрепления этого композита Просвещение осуществило перераспределение видов знания внутри общей оптической системы знания. А именно, научное (математизированное) знание и донаучное знание были разведены по двум квадрантам, расположенным по диагонали друг от друга: первое представляется или стремится быть представленным как Знание I, второе — как Знание IV («темное» средневековье, «смутность» схоластических проблем и пр.). В результате такого просветительского распределения пострадали два остальных квадранта: Знание II и Знание III были отождествлены со Знанием IV только потому, что они не отвечали критериям Знания I. (В этом можно увидеть логику негативного, которой Гегель описывал отношение здравомыслия и веры [12]; но в действительности негативен здесь только разум Просвещения: это для него отношение здравомыслия и веры взаимоотрицательное, тогда как, скажем, для ренессансной учености это отношение скорее асимметричное, предполагающее возможность комбинаций и гибридизаций.) Эта путаница или смешение лежит в основе почти всех конфликтов «рационализма» и «иррационализма» — конфликтов по большей части ложных или, вернее, идеологических, как это пытался показать Фейерабенд. У нас нет здесь возможности рассмотреть все проявления этой путаницы, укажем только на некоторые из них.

Исторически первыми жертвами ошибочного отождествления Знания II и Знания III со Знанием IV стали «естественная теология» и ренессансная ученость. Несмотря на темный характер своего предмета (или благодаря ему), средневековое богословие достигло беспримерной виртуозности по части отчетливости его (предмета) определения. Христианского Бога «не видел никто никогда» (Ин. 1:18), что не мешало вводить внутри или вокруг него тончайшие дистинкции. В восприятии этого факта в современной культуре наблюдается патологический раскол: с одной стороны, Средневековье «темное» (читай: бессмысленное), с другой стороны, его спекулятивные достижения незримо используются сегодня на переднем крае компьютерных технологий (так, без дискуссий об именах Бога, то есть об аналогии сущего, были бы невозможны современные информатические онтологии [13]). При этом если «естественная теология», заручившись авторитетом традиции, смогла сохранить место в академии в Новое время, то ренессансная ученость до сих пор остается уделом маргинальных исследователей и предметом подчеркнуто вторичного интереса философов (обратите внимание на поспешность, с которой Фуко в «Словах и вещах» переходит от рассмотрения Ренессанса к классической эпохе, или на сугубо «беглый» характер отсылок к астрологии в текстах Агамбена [14]). Смутная логика означивания, на которую опираются астрология и алхимия в построении своих цепочек акаузальных соответствий, заслоняет предельную ясность (то есть общий охват и интуитивную очевидность) их выводов — ясность, о которой современная психологическая наука может только мечтать [15]. Можно констатировать: Знание III подвергается сегодня наибольшему культурному вытеснению. Едва ли наш просвещенный современник воспринимает всерьез предложение Томазо Кампанеллы (имя которого, напомним, выгравировано на московском обелиске «Революционным мыслителям») организовать идеальное общество на строго астрологических началах, а тысячи явных и скрытых астрологических символизмов в дантевском «Рае» звучат для его уха как назойливый высокочастотный шум.

Другое, сравнительно недавнее эхо этой путаницы — кризис в науке первой трети XX века, связанный с развитием квантово-механической теории. Так, принцип неопределенности означает, что отчетливость определения координаты либо импульса частицы сохраняется, но вместе с тем общая картина затемнена: во-первых, не ясна вся физическая система сразу (и координата, и импульс), во-вторых, с точки зрения классической логики и классических воззрений на природу, не ясно как такое вообще может быть; но можно понять этот принцип и противоположным образом: ясность познания отдельных параметров микромира сохраняется, а их неотчетливость (неопределенность) возрастает. Словом, противоречия внутри науки этого периода были противоречиями между реальностью и просветительским распределением: то, что по инерции еще принимали за ясное и отчетливое, де-факто уже было отчетливым и темным или ясным и смутным. Сегодняшний мир характеризуется колоссально возросшей степенью разрешения — мы можем, не теряя четкости, масштабировать и детализировать микро-, макро- и мегамиры. Однако светлота этих миров как будто становится все более низкой: доказательство теоремы или научная теория могут быть отчетливыми, но не ясными самим специалистам (об этом см., напр., «Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за этим следует» Ли Смолина). На ассоциации с темнотой, «неосвещенностью» зиждется популярная критика науки как «нового средневекового» предприятия (противоречащего идеалам Просвещения). В интересах науки — увидеть эту критику не как попытку обскурантистского реванша, а как указание на ее объективные условия и особый познавательный стиль.

Но наиболее репрезентативна в этом отношении даже не современная наука (которая продолжает оставаться для культуры «черным ящиком» и провоцировать, тем самым, социологов и антропологов), а современная техника (которая хотя и является таким же «черным ящиком», однако больше «вдвинута» в культуру). Под современной техникой мы имеем в виду цифровую технику, без которой не обходится ни один сколько-нибудь современный технический объект (от «классической» техники она отличается тем, что имеет дело с информацией, а не с энергией). Если мы заглянем внутрь какого-нибудь популярного программного продукта, например, операционный системы или текстового редактора, мы обнаружим беспредельную отчетливость: в коде до всего можно дотянуться, все можно разглядеть сблизи, «потрогать» или «сломать». Но в силу высокой сложности (complexity) программного продукта в целом (известно, что Microsoft Word устроен сложнее, чем ракета, это миллионы строчек кода, которые, в отличие от устройства ракеты, невозможно обозреть за несколько человеческих жизней) его общее действие предстает неясным: часто трудно сказать, почему программа ведет себя не так, как должна была бы, пока мы не различили ее до последнего байта (и даже после этого ее функционирование может не проясниться). Или же, как в случае с машинным обучением, наоборот: мы не способны отчетливо проследить все шаги, которые привели искусственную нейронную сеть к конкретным результатам, но эти результаты предстают вполне ясными, то есть такими, каких ожидали от нее ее создатели. На этом основании современная техника помещена нами в Знание II (вместе с «естественной теологией») и Знание III (вместе с ренессансной ученостью). Претензии современных компьютерных наук на преемство классической науке с ее идеалами Знания I кажутся в свете этих соображений неоправданными: как и ренессансная алхимия, они мотивируются только одним критерием — работает что-то или нет и достаточно ли хорошо это работает (пусть даже ценой ясности и отчетливости понимания).

Отношение между технонаукой, с одной стороны, и «естественной теологией» и ренессансной ученостью, с другой, есть ложный конфликт в чистом виде: донаучные виды знания в действительности могут прекрасно сочетаться (и

III.

Важное следствие просветительского распределения — забвение и искажение донаучного смысла ясности. Это один из аспектов вытеснения Знания III, о котором мы говорили выше. Смысл света в Новое время поменялся на фактически противоположный: если у Павла в известных строчках «Первого послания к коринфянам» именно ребенок видит «лицом к лицу», а взрослый — «сквозь тусклое стекло», то у Канта просвещенный — обязательно «совершеннолетний». Просвещение хочет дарить только тот свет, который сочетается с отчетливостью. Но существует ясность сама по себе (светлота), и познать ее сегодня можно только разделив композит ясности и отчетливости, — то есть познав свободу светлоты комбинироваться тем или иным образом с разрешением.

В прошлом ясность саму по себе относили к рубрике «мистика света» (см. «Опыты мистического света» Мирчи Элиаде). Речь идет об описаниях опыта предельной ясности, светлости и одновременно неотчетливости, размытости, который не может быть целиком «расколдован» или без потерь переведен на язык современности. (Впрочем, его перевод был затруднен уже в доновоевропейской культуре: мы имеем в виду пресловутый спор о «нетварном свете» между Григорием Паламой и Варлаамом Калабрийским, отрицательные итоги которого могут навести на мысль, что римско-католическая и византийская учености отличались друг от друга, как Знание II от Знания III.) Объективным коррелятом этого опыта является фотографическая передержка или засветка, при которой отчетливость (детализация) изображения стремится к нулю (Жан-Люк Марион использует термин «передержка» — surexposé — для обозначения «избытка данности» феномена [19]). Можно, тем не менее, попробовать осуществить перевод с потерями (lossy conversion), обратившись к опыту повседневности, так как повседневность остается не до конца «расколдованной» и таит в себе рудименты мистического. Ясность сама по себе — это не физическая, «объективная» характеристика, а выражение неких изменений, находящихся на границе субъективного и объективного (в Dasein), в пределе — изменений в настроении (Stimmung). Говоря уже не хайдеггеровским, а бергсоновским языком, ясность сама по себе есть «виртуальное ощущение», накладываемое на актуальное. При этом мы должны разделять состояния, которые в расхожем языке схватываются как «мне все ясно» и как «на душе светло»: в последнем случае на первый план выходят другие, не перцептивные, а аффективные моменты (спокойствие, счастье и пр.). Но переживание предельной интеллектуальной ясности — например, в момент «озарения», когда кажется, что какая-то проблема наконец решена (хотя до ее отчетливой формулировки может быть еще далеко), — и состояние «виртуальной освещенности» собственной жизни найденным решением (что неоптически, аффективно описывается как радость) возникают одновременно и, безусловно, как-то друг с другом связаны.

Можно утверждать, что вытеснение «просветления» «просвещением» (вытекающее из расторжения связи между «естественным» и «сверхъестественным» светом) перцептивно обеднило повседневность. Как свет после Просвещения физикализировался (оптика), социологизировался (просвещение как образование) и психологизировался («светлое настроение», «яркая личность»), так и ясность в этот период перестала отсылать к перцепции и сделалась чисто рассудочным понятием, фактически отождествившись с научным идеалом (что темно, то не научно). Сегодня мы привычно отфильтровываем (в бергсоновском смысле) виртуальные световые феномены: они если и входят в сознание современного человека, то артикулировать их ему, как правило, трудно. Их следы, однако, обнаруживаются в расхожем языке — в выражениях «на душе светло», «светлый человек» и пр. С этими следами имеет дело и психотерапевтическая практика: верным указанием на ремиссию депрессивного пациента служит его субъективное свидетельство о «выходе из темноты». Наконец, всем известно, что виртуальное пересыщение светом другого (индивида) — самый надежный перцептивный маркер влюбленности. Впрочем, обычно это знание остается знанием в-себе, и в

Вытеснение опыта ясности самой по себе нанесло ущерб не только повседневной жизни, но и жизни в науке: идеология «света истины» как будто уже не владеет массой современных ученых, мотивами для их занятий становятся карьерные, экономические, институциональные соображения; но при этом самоописание реального процесса научного творчества жестко ограничено современной психологией, возникшей как раз из требования отчетливости. В итоге «религия физиков», то есть вера ученых-естественников в стройность физического мира, выражается ими косноязычно: это и не рациональный идеал Просвещения (в ином случае за ними предполагалась бы большая самокритика — от любой критики извне, например, социологической, они иррационально защищаются), и не полумистический опыт соприкосновения с природой, который пытались транслировать греческие натурфилософы. Здесь нет, конечно, задачи сблизить ученых с мистиками на том основании, что на тех и других — на верующего и на

IV.

Культурные формы, в которых темное и смутное репрезентировалось в период после эпохи Просвещения, чрезвычайно разнообразны. Культурную историю этих родов знания еще предстоит написать. Наметим только основные ее этапы.

Если романтизм и был реакцией на Просвещение, то прежде всего в том смысле, что это был бунт против ясного и отчетливого. «То, что видится едва ли возможным, выступает как особенно утонченное, смутное и неясное, поскольку в душе оно глубже всего укоренено среди вечных истин. Эмпирическая наука имеет свойство заслонять зрение, и как раз благодаря тому, что она дает объяснение функциям и процессам, она отнимает у жаждущего знания способность отважно созерцать целое» (Эмерсон [20]). «Смутные идеи озаряют ум, подобно тому как воздух, пропуская через себя свет, озаряет взор» (Ж. Жубер [21]). Эти мотивы можно встретить и у более поздних авторов, находившихся под влиянием романтизма, например у Дж. Конрада с его глубоко разработанной «онтологией тумана» (туман выступает в его сочинениях как природный коррелят неотчетливого в его отграниченности от неясного).

Отличие романтиков от религиозных мистиков прошлого в том, что они связали — явно или неявно — темное и смутное с

Второй большой этап развития мысли о темном и смутном — дадаистские и сюрреалистские поиски. Но им предшествовало движение фумизма (fumisme, от фр. fumée, «дым»), прямо отсылающее к определенным оптическим условиям: если туманное тяготеет к Знанию III (туманная ночь имеет меньше образного значения, чем туманный день), то дымное — к Знанию IV. Художественный эквивалент последнего мы находим, в частности, у одного из представителей фумизма Альфонса Алле в его знаменитой картине «Битва негров в глубокой пещере темной ночью» (которая относится к своему историческому «аналогу», «Черному квадрату» Малевича, как Знание IV к Знанию II: «Квадрат» темен, но отчетлив).

В эпоху fin de siècle была создана богатейшая морфология темного и смутного: иллюзии, дневная и ночная греза, ошибки, оговорки, автоматизмы становятся предметом внимания литераторов, художников, режиссеров, ученых. Возможно, это была первая и последняя общекультурная попытка систематически исследовать этот род знания (как правило, она, правда, проходит под идеологической рубрикой «иррационализма», «декадентства» и пр.). И эта попытка была фактически прервана в 1930-х гг., когда началась институционализация психоанализа, политизация сюрреализма «справа» и взятие контроля над грезой в голливудском кино [22]. Понижение ставок в психоанализе, изначально нацеленном на исследование Знания IV («Толкование сновидений»), лучше всего, быть может, иллюстрируется печальным биографическим путем Вильгельма Райха, чей последовательный интерес к темному и смутному (воплощением которого в последние годы его жизни стали исследования неопознанных летающих объектов) не был правильно понят профессиональным сообществом. То же можно сказать об экспериментах во французском киноимпрессионизме и немецком киноэкспрессионизме: вся последующая история кинематографа не знала подобной изощренности в объективации полусознательных состояний. Причем откат к ясному и отчетливому в этот период (в том числе в советской России) сопровождался не менее (а в конечном счете, и более) губительным стремлением подменить Знание I Знанием II: так бы мы описали эпистемологический проект фашизма и нацизма. Отказ от «естественного света» в пользу традиционалистского мышления сочетался в этом проекте с желанием бесконечно повысить разрешение социального пространства, вообще свойственным этатистским идеологиям, а в этом случае принявшим форму расовой сегрегации.

Другой такой прерванной попыткой стали психофармакологические эксперименты 1960-х гг. Хотя опасность этих экспериментов для института государства очевидна, не стоит, однако, искать причины этого прерывания исключительно в политике. Сам научный — то есть зараженный просветительской идеологией — подход к изучению психоделического опыта сделался в

По-своему развивалась мысль о неотчетливом в технической культуре. В соответствии с просветительским идеалом Знания I производители технологий на протяжении всего XX века старались повышать разрешение знания (гонка носителей информации, записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратуры). Поэтому столь неожиданными для многих оказались такие феномены, как музыкальный стиль 8 бит или видеоигры, типа Minecraft (где тщательно детализированная графика уступает место «блочной», малоотчетливой). Само предположение производителя современной техники, что потребитель жаждет только опыта в high definition, — картезианское по своему генезису. Как следствие, смутное техники было вытеснено в маргинальные области, в основном в сферу технологического искусства (сегодня это, напр., glitch art или отдельные эксперименты в science art).

Наконец, говоря о недавней истории неясного и неотчетливого, нельзя обойти вниманием конфликты внутри самой философской мысли. Основное и очевидное последствие просветительского распределения — раздор между аналитической философией и послевоенной континентальной, возникший из расхождений в представлении знания как Знания I, с одной стороны, и как Знания II или III, с другой. Настаивание аналитической традиции на единственной правомерности первого квадранта не только идеологично, но и по сути своей иррационально и граничит с тем, что Гегель называл (в просветительских тенденциях) «тупостью здравомыслия» (здесь мы вынуждены согласиться с резким мнением об этой традиции, высказанным одним ярким представителем Знания III в телепередаче L’Abécédaire). С другой стороны, континентальные представители Знания II и Знания III до недавнего времени не утруждали себя составлением общей карты оптического знания и потому не рассматривали эпистемологический перекресток, образованный просветительским распределением, как

Анархистская эпистемология (принципы которой разделяет и технотеология) не должна занимать в этой борьбе какую-либо из четырех сторон. Признавая факт большего культурного вытеснения Знания III, она может тактически ответить на «темное просвещение» «неотчетливым просвещением» (а на «темного Делеза» — «смутным Делезом» [24]). Но ее задачи другие: это свобода светлоты и свобода разрешения (free luminosity, free definition). Ее концептуальным персонажем мог бы быть Терминатор — понятый в астрономическом смысле (как линия, отделяющая светлую часть небесного тела от темной) и в

Ссылки

1. «Ясным я именую то, что с очевидностью раскрывается внимающему уму, подобно тому как мы говорим, что ясно видим предметы, кои достаточно заметны для нашего взора и воздействуют на наш глаз. Отчетливым же я называю то, что резко отделено от всего другого, что не содержит в себе решительно ничего, что бы не виделось с очевидностью тому, кто рассматривает его должным образом» (Р. Декарт, «Первоначала философии», ч. 1, п. 45).

2. Аристотель, «О душе», III, 5, 15.

3. Le siècle de la lumière, 1600–1715. Ed. Christian Biet, Vincent Jullien. ENS Éditions, 1997. P. 69-71.

4. S.P. Marrone. The Light of Thy Countenance: Science and Knowledge of God in the Thirteenth Century. Brill, 2001. P. 440-441.

5. «…этот метод не нуждается ни в каком свете, кроме самого естественного. Ведь природа и сила этого света состоят главным образом в том, что он вещи темные выводит и заключает о них на основании законных следствий из известных или как бы известных данных» (Б. Спиноза, «Богословско-политический трактат», гл. VII).

6. См.: Г.В. Лейбниц, «Размышления о познании, истине и идеях».

7. Знание «смутно, если я не могу по отдельности перечислить признаки, достаточные для отличения этого предмета от другого, — хотя предмет этот действительно обладает такими признаками и реквизитами, на которые может быть разложено его понятие. Так, например, цвета, запахи, вкусовые качества и другие характерные чувственные объекты мы познаем с достаточной ясностью и отличаем их друг от друга, но только основываясь на свидетельство чувств, а не на признаках, которые могли бы быть обозначены и выражены. <…> Отчетливое же понятие — это такое, какое, например, имеют пробирщики о золоте, т.е. полученное благодаря признакам и пробам, которых достаточно для отличения золота от всех других подобных ему тел» (Лейбниц, там же).

8. Ф. Ницше, «Воля к власти», §528

9. Аристотель, «О душе», II, 7, 419а

10. Цит. по: П. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986, с. 269.

11. «Первоначальные опыты телескопом также не давали такого обоснования: наблюдения неба помощью телескопа были смутными, неопределенными противоречили тому, что каждый мог видеть собственными глазами» (Фейерабенд, там же, с. 114).

12. См.: Г.В.Ф. Гегель, «Феноменология духа», II а) «Борьба просвещения с суеверием».

13. Подробней см.: М. Куртов. Генезис графического пользовательского интерфейса. К теологии кода. СПб: Транслит, (серия *démarche), 2014. С. 80-82.

14. Этот интерес Агамбена к астрологии выводится на первый план в: P. Colilli. Agamben and the Signature of Astrology: Spheres of Potentiality. Lexington Books, 2015.

15. См.: P. Feyerabend. The Strange Case of Astrology // Science in a Free Society. London: NLB, 1978.

16. Хотя скрупулезное доказательство этого факта принадлежит социологам науки, работавшим после Фейерабенда, нам ближе выводы из этого факта, уже содержавшиеся у последнего (anything goes, а не «симметричная антропология», «композиционизм» и пр.).

17. Q. Meillassoux. Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence. Paris: Seuil, 2006. P. 63.

18. См.: N. Land. The Dark Enlightenment.

19. J.-L. Marion. Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness. Stanford University Press, 2002. P. 206.

20. Эстетика американского романтизма. М.: «Искусство», 1977. С. 216.

21. Эстетика раннего французского романтизма. М.: «Искусство», 1982. С. 330.

22. См.: М. Куртов. Между скукой и грезой. Аналитика киноопыта. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2012. С. 95-99.

23. См.: D. Lenson. On Drugs. University of Minnesota Press, 1999.

24. A. Culp. Dark Deleuze. University of Minnesota Press, 2016.