Аня Кузнецова. О книге Софьи Сурковой «Лазурь и злые духи»

Тексты Софьи Сурковой существуют на границах: между поэтикой зауми и прямым высказыванием феминистского письма, между «фантастическим и реалистическим, между детским и взрослым» (1). Мария Малиновская сравнивает «Лазурь» с «подборкой симуляции психоделических трипов» (2), Илья Морозов отмечает, что «поэтика Сурковой принципиально не монолитна, полна расходящихся стратегий» (3). Такая пограничность позволяет причислить сборник к тенденции weird-поэзии, определение которой все еще туманно и обтекаемо (1).

я щурюсь и вижу: рыночная площадь среди четырех морей

в первом море обитают русалки

их вагины устроены как у дельфинов

они выступают из хвоста открываясь между чешуек

во втором море балагур, вооруженный мотыгой, постоянно переживает катастрофу

в третьем море происходят: перманентная революция и хлипкая хлипкая оргия

в результате которой женщины все время беременеют, но никогда не вынашивают своих детей

в четвертом море монетный двор

тысячи лет, а он не отчеканил ни гроша

мерзость

на самом деле и морей нет

и видны только эти ненавистные простыни

по моему лицу бегают мыши уничтожая смысл предметов

я в жабе

В этом тексте — «Эпиграф к роману который я начну писать когда мне исполнится 22» — присутствует сразу несколько деталей, характерных для поэтики странного: фантастичность, слом законов природы, защищающих мир от хаоса, сплетение реальности и вымысла. Читатель_ница не успевает оглядеть пространство рыночной площади, обнаруживает себя парящ_ей над четырьмя морями, каждое из которых работает по своим законам, а в конце концов оказывается то ли между простынями, то ли внутри жабы.

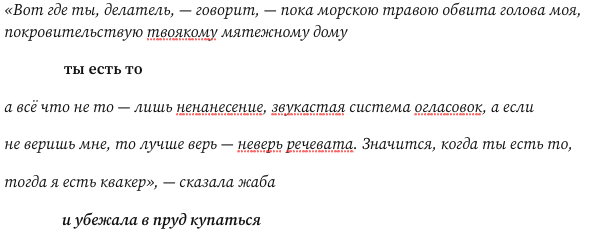

Рассмотрим текст Сурковой с точки зрения влияния на нее авангардной поэтической линии:

В этом фрагменте из цикла «Оправдание алфавита», посвященному букве Ж, прослеживается отказ от семантики и уход в асемантическое, дословесное. Авторка наследует Велимиру Хлебникову: «Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык)». (4)

Однажды мы перестанем мучить

неделимое туловище языка и

открутим все слова от значений

чтобы они так просто

болтались в воздухе

мы все станем языковники

И я больше не слова не произнесу членораздельно

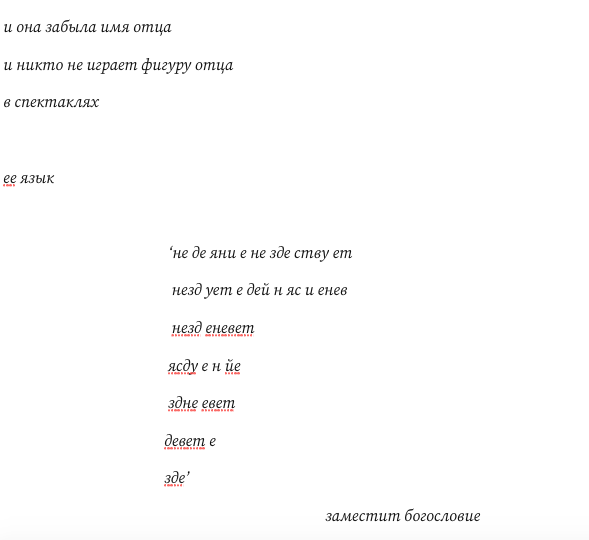

Суркова рассекает полотно слова, преобразуя его, что приводит к слому привычных коннотаций. Однако в ее поэзии проблематизируется не только слово, но и сама фигура автора — самопровозглашенного «речетворца».

Бог в текстах Сурковой — это не демиург, скрытый за текстом. Язык авторки замещает богословие, а словотворцем может стать кто угодно. В этом и есть избавление для субъектки высказывания, ее возможность вырваться не только из логоцентричной, но фалоцентричной системы.

Отказ от позиции «великого творца миров», как пишет Оксана Васякина в предисловии к сборнику, роднит Суркову с феминистской литературой. «Фемпоэзия держится на трех Т: женская телесность, травма, трансгрессия [нарушение границ привычного]». (5) В «Лазури», действительно, много телесности, выраженной в подробном рассматривании привычных предметов через линзу сексуальности и сопряженной со ссылками на уже переосмысленные феминистками классические сюжеты. Выламывание языка щербатой испанке Але напоминает миф о Филомеле, а

В тексте rehab — приложении к сборнику — заумь, характерная для авторки, смещается в сторону верлибра, который «оказался наиболее подходящим для женского, в том числе феминистского, высказывания» (7). Лирическая героиня попадает в реабилитационный центр, знакомится с другими пациентами и записывает их рассказы. Выбранный поэткой формат — собирание внутри одного поэтического цикла историй разных героев, записанных с их слов и дополненных биографическими сводками, — напоминает «Приговоры» Лиды Юсуповой, которые составлены из реальных приговоров российских судов и рассказывают о пяти уголовных делах о физическом, сексуализированном и государственном насилии.

Рассказчица/субъектка высказывания в rehab проявляет себя лишь в начале — «3 января 2018 года я попала в реабилитационный центр…» — и затем мелькает, когда передает речь героев: «Лёша говорил так», «Юля сказала», «Вадим рассказал». В rehab нет авторки как таковой, но есть субъектка речи, которая берет на себя роль передатчицы «чужого слова». «Я попросила разных людей рассказать мне про их жизнь и историю употребления, я записывала эти рассказы», — говорит она. Кто стоит за этим «я»? И что меняется в тексте, когда нарушается не только иерархическая система «автор-читатель», но появляются новые субъекты — герои, которые обладают собственной агентностью?

В книге «Субъективность и гендер» Ирина Жеребкина пишет: «Самозванец, в отличие от автора, это тот, кто перестает быть априорно знающим истину, так как истина обретает качество бесконечности и становления. И не существует нигде, помимо читательской жизни» (8). Так и в текстах Сурковой можно увидеть в рассказчице ту самую самозванку: она не утверждает истину, а лишь записывает и передает слова, отказываясь от рефлексии услышанного, оставляя читатель_ницам пространство для интерпретации.

Еще одна линза, которую использует Суркова — детский взгляд. В предисловии к сборнику Оксана Васякина называет героинь и героев текстов поэтессы словно «сошедшими с иллюстраций детских книг». «Но ни в коем случае не нужно думать, что эти стихи инфантильны», — предостерегает она читатель_ниц. Однако стоит отстраниться от понятия инфантильности как негативного и рассмотреть ее как способ иначе взглянуть на мир, как способ вывести субъектку и читатель_ницу из автоматизма восприятия, а именно — как частный случай остранения, присущий в том числе weird-поэзии.

у дедушки Валеры на книжке

написано БАРУХ СПИНОЗА

я тогда рассудила: это пень

живучий такой с глазёнками занозистый суховатый

с сучком вздернутым точно носик

потом мы с ним встретились,

гуляя по лесопарку

я его сразу узнала «ой привет Спиноза ты чего тут вырос?»

мы крепко дружили;

потом выросла сама —

оказалось, Спиноза это не пень

В этом фрагменте из цикла «Ритуалы» детская оптика раскрывается наиболее ярко: субъектка речи — ребенок — не проводит различий между пнем и нидерландским философом. Но что происходит с субъекткой, которая сначала наделяет означающее (Спинозу) своим, отличным от коллективного, значением (пнем), а затем сталкивается с тем, что мир взрослых использует иные значения? Можно ли сказать, что она сталкивается с экзистенциальным вопросом и обнаруживает, что у нее нет ответа? Оказывается ли она «на краю дыры», то есть в моменте развязывания психоза, как в финальном фрагменте из этого же цикла: «ей опосредованна // глубина любого психоза?»

Лакан говорит, что в психотическом опыте означающее и означаемое представляются в разделенном виде: субъект теряет элемент, отвечающий за связку означаемого и означающего (9). Этого же эффекта добиваются футуристы, ломая акустический образ слова и его смысл.

У Сурковой этот эффект возникает благодаря детскому всматриванию в вещный мир. Узнав, что реальность взрослого мира другая, субъектка не отказывается от своего взгляда. Инфантильная оптика если не критикует, то предлагает альтернативу к существующему восприятию реальности, позволяя отстраниться от механической рецепции и противопоставить мир странного и детского миру взрослого и устоявшегося.

Сосуществование феминистской и заумной линий, детского и психоделического, хаоса странного и страшного повседневного снова подводит к разговору о

в это общежитии

живут одни лишь

церковные мыши

бедных церковных мышей

интересуют

первоочерёдно

возможности языка

В действительности в текстах Сурковой ужасает привычная реальность, таящая угрозу: субъектка прячет зимний сад за сургучом, потому что «по ту сторону <…> зачинается апокалипсис», а дух ядовитой эпохи придет, когда «большая рыба вынет тину из волос».

Гибель наступит, когда созвездия амаранта превратятся в комья грязи. Гибель несет в себе привычный мир — тот, что отнимает жабры и перекрывает доступ к кислороду. Для того, чтобы избежать гибели, Суркова и создает свои странные миры.

ССЫЛКИ:

1. Weird-поэзия: эвакуация из очевидности», Андрей Войтовский

2. Материя неразличения: о книге Софьи Сурковой «Лазурь и злые духи»», Мария Малиновская

3. «Овечий грипп значений», Илья Морозов;

4. «Слово как таковое», Алексей Крученых;

5. «”Для России эта тема еще свежа”. Почему поэзия феминисток многих раздражает», 7×7;

6. «Хохот Медузы», Элен Сиксу;

7. «К вопросу о классификации современной женской русскоязычной поэзии»,Анна Голубкова;

8. «Субъективность и гендер: гендерная теория субъекта в современной философской антропологии», Ирина Жеребкина;

9. «Бред как попытка исцеления», Михаил Страхов, Олег Гальченко, Инга Метревели;

10. «Сверхъестественный ужас в литературе», Говард Лавкрафт.