Кто написал "Капитал" Маркса?

Введение

Вопрос о том, кто говорит, когда мы слышим человеческую речь — и кто действует, когда мы видим человеческие тела, совершающие действия с теми или иными предметами — является немаловажным для размежевания между материалистическим и гуманистическим мировоззрением.

Материалистическое и в целом научное мировоззрение, стихийно-материалистическое по роду практики, предполагает, что не существует беспричинных явлений. У всякого явления, каким бы сложным они ни казалось, всегда есть те или иные причины, приведшие к его возникновению. Представление о беспричинных явлениях, или о явлениях, причиной которых являются духовные сущности — боги и духи различных религий и шаманских верований — не подтверждается экспериментально и противоречит общим теоретическим основам современной научной картины мира.

Представления о беспричинных или вызванных потусторонними силами явлениях опираются на непознанность тех или иных общественно-значимых событий, или недостаточную информированность слушателей о них: возникновение вселенной, жизни, общества и сознания. При этом на сверхъестественном происхождении вселенной и жизни, а также сознания как правило чаще спекулируют попы и богословы, поскольку признание естественного происхождения всего перечисленного подрывает веру их паствы в божье всемогущество и ведёт к сокращению их доходов: церковных десятин, пожертвований, прибыли от торговли свечками и т.д. Тогда как на непознаваемом либо «естественном» в смысле не-общественном происхождении сознания, общества и его норм чаще настаивают апологеты капитализма, оправдывающие частную собственность и конкуренцию естественным отбором; существование государства и эксплуатацию наёмного труда — стайной иерархией; а буржуазный брак, семейные побои и изнасилования — тяжким наследием полового отбора и выработкой соответствующих гормонов в организме. На стыке между обеими тенденциями обустроились специфически мыслящие субъекты, биологически оправдывающие также и существование религии как продукта естественного отбора, обеспечивая тем самым духовное и идеологическое единство интересов церкви и капитала. При этом интересы по сохранению прибылей и власти отодвигают на десятый план интересы объективного научного познания, которыми в норме руководствуется всякий научный работник в своей области.

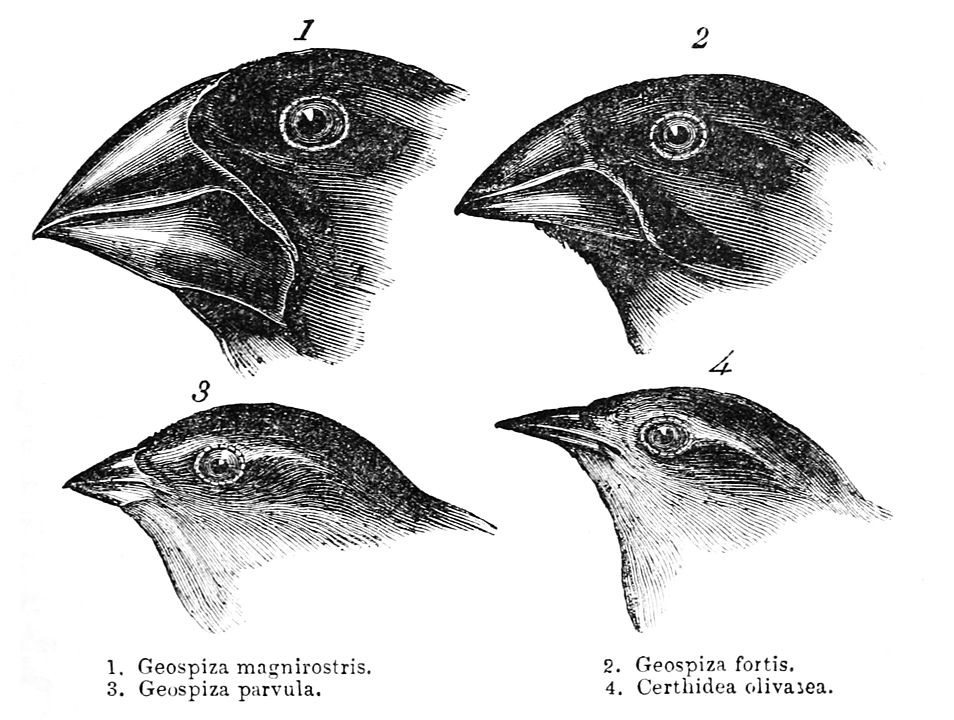

Рассмотрим конкретный пример: когда естествоиспытатель находит тот или иной объект — скажем, останки Археоптерикса, то как исследователь он обращает внимание на десятки деталей, чтобы установить свойства и происхождение данного объекта: глубина и состав геологической породы, где он был обнаружен; предполагаемое движение геологических слоёв, которыми объект мог быть перенесён от места своего изначального возникновения; число, размеры и форма сохранившихся костей; возможность реконструировать его внешний облик, образ жизни и происхождение — то есть позицию в системе экологических отношений и место на эволюционном древе жизни. Тогда как возможные социальные последствия — скажем, то что обнаружение скелета пернатого динозавра может подорвать чью-то веру в божий замысел и привести к сокращению доходов той или иной церкви — в норме исследователя волновать абсолютно не должны.

Разумеется, в действительности отклонения от этой нормы могут быть весьма значительны — случай Джордано Бруно или Галилея с одной стороны — и случай нацистских учёных, извращавших генетику для оправдания геноцида — можно представить как полярные в отношении данной нормы, между которыми простирается поле полутонов, от честных и принципиальных учёных до казённых «экспертов», карьеристов и шарлатанов.

Другим немаловажным отличием науки от идеологии является то, что учёный в норме не имеет права списывать своё незнание на потусторонний или непознаваемый фактор. Ответ на вопрос о причинах эволюции и экологическом положении Археоптерикса, данный в безапелляционной и бездоказательной форме: «Так его создал Бог!», или «Так его создали пришельцы с планеты Нибиру!», или «Так его создали мои личные внутренние ощущения!» — являются не только ненаучными, но и антинаучными. В них агностицизм переходит к той или иной форме мракобесия, к идеологии — философским оправданием которой всегда является та или иная неявная метафизика.

Кто написал «Капитал» Маркса?

Однако, представим, что на месте ископаемого скелета Археоптерикса перед нами лежит какой-то другой объект, более современного происхождения — скажем, русскоязычный перевод «Капитала» Маркса. И нас, как учёных, интересует вопрос о происхождении данного объекта: как и почему он возник?

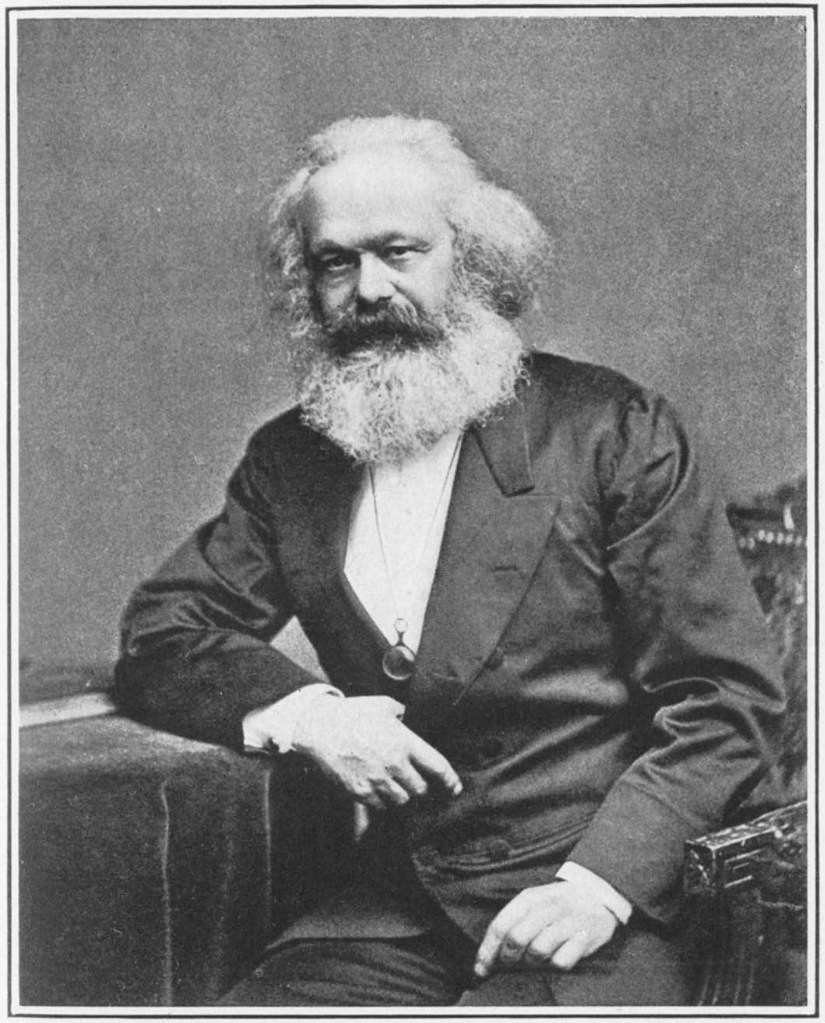

Ответ, который можно обыкновенно услышать на подобный вопрос, нам всем хорошо известен: «Капитал» Маркса возник потому, что его написал выдающийся немецкий экономист, философ и революционер, Карл Маркс. От того, что для некоторых граждан Карл Маркс может быть не выдающимся, а посредственным экономистом, или даже врагом всего свободного человечества, вдохновлявшимся немецким государственничеством, мировой закулисой, или же первым секретарём адской канцелярии, архидьяволом Люцифугом Рофокалем, как то утверждают некоторые религиозные деятели, ситуация в корне не изменится. «Капитал» возник потому, что его написал Карл Маркс.

Является ли такой ответ научным? В случае с ископаемым Археоптериксом для объяснения причин и путей его возникновения требуется учёт десятков и сотен факторов, складывающихся в две большие группы: знание экологических ниш, к обитанию в которых естественный отбор приспосабливает те или иные популяции, производя из них видовое разнообразие; и знание эволюционного пути, пройденного предками данного вида и его ближайшими родственниками. Точным аналогом экологических и эволюционных координат для биологии, в общественных науках являются термины синхронии и диахронии, введённые в конце 19-го века французским лингвистом Фердинандом де Соссюром.

И если мы для объяснения происхождения «Капитала» сводим действительное многообразие факторов, действующих в общественной среде к

Получается, что как «бог» в случае с археоптериксом, так и «Карл Маркс» в случае с «Капиталом», есть способ забалтывания незнания множества действительных причин и факторов, породивших тот или иной объект.

К сожалению, в настоящем эссе не представляется возможным перечислить все причины, приведшие к появлению «Капитала» и ошибочно сводимые к личности Карла Маркса как их универсальной квазипричине. Однако вполне возможно перечислить группы факторов и их взаимосвязь, очертив материалистический путь рассуждения для поиска причин социальных явлений, в порядке восхождения от абстрактного к конкретному.

I

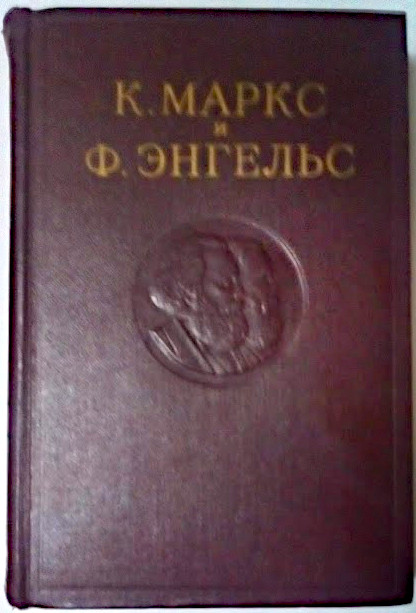

Итак, перед нами объект — увесистая книга в коричневой толстой обложке, на которой золотистыми буквами написаны фамилии авторов: «К. Маркс и Ф. Энгельс», а ниже вытиснены их профили. Развернув книгу, мы можем узнать, что перед нами 23-й том собрания сочинений Маркса и Энгельса, 2-е издание, выпущенное в Москве, в 1960-м году государственным издательством политической литературы, а также что его тираж составляет 135 тысяч экземпляров.

Раскрыв книгу, мы можем обратить внимание на то, что она представляет собой стопку белых листов бумаги — более 900 страниц — на которых напечатаны буквы, упорядоченные в слова и предложения на русском языке, а также некоторые комментарии на немецком, английском и других европейских языках, плюс иллюстрации. Казалось бы, это очевидная для всякого читателя вещь, однако в ней дано базовое различие между двумя противоположностями — фоном и распределёнными в нём фигурами, то есть пространством девятисот страниц и напечатанными на нём изображениями.

Существенным свойством данного объекта в качестве книги, позволяющей отличить её от других книг, будь то Большая Советская Энциклопедия, Робинзон Крузо, библия или журнал Playboy, является порядок расположения букв и иллюстраций. Текст «Капитала», напечатанный на лучшей или худшей бумаге, на бересте, папирусе, данный в качестве текстового файла или озвученный как аудиокнига, несёт ту же информацию, что и рассматриваемый нами. И именно к тексту обыкновенно относят авторство Маркса и Энгельса, опуская дальнейшее рассмотрение того, что под ними подразумевается.

Вместе с тем, хотя свойства текста как текста не определяются носителем, он всё же не может существовать без носителя вовсе, наподобие христианского или неоплатонического Логоса, витая в безвоздушном пространстве. Бумага для первой рукописи «Капитала», как и для его первого и последующих изданий, равно как и чернила для рукописи и печатных изданий, должны были быть сперва изготовлены, прежде чем с их помощью могла быть выражена та или иная совокупность знаков, которой является текст «Критики политической экономии». Поэтому дальнейшее рассмотрение ведёт нас к анализу двух процессов: физического труда по производству бумаги, чернил и их производительному потреблению для создания носителей информации — и интеллектуального труда по производству самой информации, способной быть выраженной множеством способов на множестве языков мира.

II

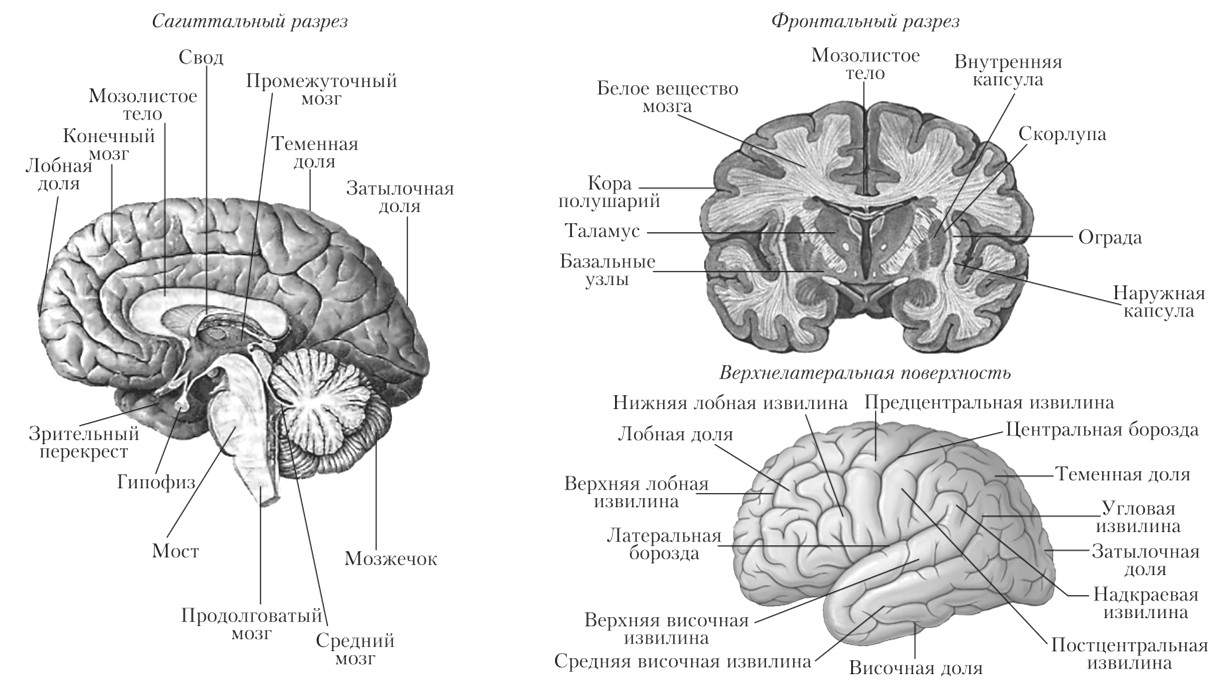

Принимая во внимание общеизвестные сведения, нетрудно догадаться, что машиной, на которой осуществлялось производительное потребление чернил и бумаги для печати одного из ста тридцати пяти тысяч экземпляров рассматриваемого издания «Капитала» Маркса, был типографский станок, расположенный в здании государственного издательства политической литературы, отмеченного выше, и функционировавший не без участия одного или нескольких работников указанного издательства. Аналогично, машиной, которой был сфабрикована идея «Капитала», было условно-рефлекторное кольцо, проходившее через головной мозг, глаза и руки Маркса, и в котором осуществлялась иннервация движений руки, наносившей чернила на листы рукописи.

Можно ли в таком случае сказать, что «Капитал» как книга был произведён печатным станком, а как текст — мозгом Маркса? Ясно, что такой ответ, будучи формально правильным, остаётся всё ещё слишком абстрактным. Конечно, «Капитал» как книга был произведён на печатном, а не на токарном или ткацком станке, не вырос на дереве и не упал с неба. Конечно, именно головной мозг, а не сердце, не селезёнка и не мочевой пузырь является органом мышления, при помощи которого мог быть и был произведён «Капитал» как текст. Следует ли, исходя из этого, исследовать устройство советских печатных станков, анатомию и физиологию головного мозга вообще и Маркса в частности — при том, что препараты последнего, в отличие от мозга В.И. Ленина, не сохранились — ?

Нельзя сказать, чтобы подобные исследования были вовсе бесполезными — однако возможно довольно просто указать на их тупиковость: бумага, чернила, набор страниц, электроэнергия, сигналы включения и остановки, комбинирующиеся в типографском станке во время его работы, приходят из внешнего по отношению к нему пространства: с бумажного и чернильного заводов, из наборной, с электростанции, от печатника, работой которого руководит множество лиц, начиная от непосредственного начальника до директора типографии, над которым стоит целая иерархия государственных служащих, обеспечивающих согласованную работу различных предприятий, призванных обеспечить их слаженную работу, включая работу рассматриваемого станка. Аналогично, мозг Маркса, иннервировавший движения его рук и глаз в процессе написания рукописи «Критики политической экономии» был лишь передаточным звеном в процессе сбора, обобщения, сравнения, критики и выработки новой информации, поступавшей в него со всего общества множеством путей на протяжение десятков лет его индивидуального развития.

Следовательно, чтобы понять причины работы печатного станка, печатающего текст книги, равно как и причины работы мозга, этот текст составившего, необходимо исследовать прежде всего не их внутреннее строение, а внешнюю среду, в подключении которой они и произвели те, а не иные следствия, являющиеся предметом нашего рассмотрения.

III

Попробуем очертить предельные границы внешних сред, определявших работу печатного станка и мозга Маркса. Предельным полем для первого, очевидно, является вся совокупность технических и социальных машин, вовлечённых в процесс взаимного производства, распределения и потребления, в которой только и возможно возникновение конечных машин, как типографский станок и издательство, в котором тот располагался. Предельным полем для второго является совокупность общественных, а в особенности теоретических отношений, существовавших на тот момент, выборка информации из которых и стала материалом для производства «Капитала» как текста. А принимая во внимание тот факт, что предметом исследования «Капитала» является процесс капиталистического производства, то есть та самая «совокупность технических и социальных машин, вовлечённых в процесс взаимного производства, распределения и потребления», которая и произвела «Капитал» как книгу, можно говорить о взаимной вложенности этих двух полей, предполагающих взаимное влияние друг на друга.

В самом деле, совокупность технических и социальных машин, выразилась в «Капитале», теоретически, а кроме того произвела и размножила его копии по всей планете. Но верно и обратное: «Капитал» как научный и политический текст вдохновил наиболее сознательных работников физического и умственного труда на борьбу, призванную в корне изменить систему общественных отношений, которая его произвела, и которая в нём выразилась.

Так уместно ли приписывать этот процесс, растянутый по поверхности всей планеты и подключённый ко множеству иных процессов, как на ней, так и за её пределами — так как функционирование общества, к примеру, невозможно без поступления на Землю солнечной энергии — одному лишь Карлу Марксу как отдельному индивиду, то есть гуманистической абстракции, критике которой прямо посвящён 6-й из «Тезисов о Фейербахе»?

"Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность [ensemble] всех общественных отношений.

Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным:

1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство [Gemut] обособленно и предположить абстрактного — изолированного — человеческого индивида;

2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как «род», как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами."

Именно с таким, изолированным субъектом как квазипричиной всех общественных явлений всегда и имеет дело любой гуманизм, хоть обыкновенный, от Фейербаха до Айн Рэнд, хоть критический, от Карен Барад до Ника Ланда.

Каким образом в таком случае можно характеризовать этот явно нечеловеческий и безличный процесс, порождающий те или иные явления, причины которых в гуманизме приписываются человеческим абстракциям?

Представляется, что наиболее удачным термином в современной философии является понятие сборки, сформулированное в совместной работе Ж.Делёза и Ф.Гваттари во второй половине XX века и развиваемое сегодня рядом исследователей, включая Мануэля Деланду.

С точки зрения диалектического материализма сборка может быть определена как процесс соединения и разъединения двух типов противоположностей: актуальных фигур и их виртуальных фонов; а также реальностных элементов и систем их возможностных отношений.

Например, печатный станок как техническое устройство является реальностным соединением конечных элементов, зафиксированных на определённых позициях — а издательство или типография как общественное учреждение, в системе отношений которого он функционирует, будет примером возможностной системы. Аналогично, для отдельной книги буквы будут актуальными фигурами, а страницы — виртуальным фоном, в котором фигуры располагаются.

В самом деле, классическое определение диалектики как единства противоположностей, отношение которых и является восходящим и нисходящим, не конкретизирует того, какие именно из множества возможных противоположностей являются существенными именно для материалистического понимания диалектики. Феликс Гваттари и Жиль Делёз решают эту задачу, предлагая простой и действенный метод, пригодный для анализа данных как общественных, так и естественных наук, поскольку те отражают реальную диалектику соответствующих форм движения материи.

Тогда для сборки «Капитала» и вообще любого текста, картины, социального действия и подобных явлений автор, которому это явление приписывается, может быть определён как пустое место, через которое прошла и в котором была обнаружена та или иная сборка, названная в честь данного места.

В самом деле, биологическое тело Маркса, как и любого работника умственного труда, без остатка может быть разделено на множество элементов, их позиций, а также отношений между теми и другими. Головной мозг как орган мышления занимает в организме фиксированное место в черепной коробке по отношению к

Возможно ли в таком случае вообще говорить об авторстве, если реальной причиной рассматриваемых явлений всегда являются те или иные безличные процессы? Поскольку автор — лишь место, в котором была обнаружена та или иная сборка, то и смысл авторства можно сравнить с тем, как в биологии новые виды и более высокие таксоны зачастую называются по месту своего обитания или обнаружения: африканский и индийский слон, мадагаскарский лемур, галапагосские вьюрки и так далее. Поэтому авторство Маркса и Энгельса по отношению к «Капиталу» и прочим текстам следует понимать как указание на то, что эти тексты были актуализованы в пространстве их интеллектуальной деятельности, а не в мозгу и деятельности Исаака Ньютона или Сола Ньюмена.

При этом вопрос о существовании сборки до её обнаружения является дискуссионным: существовал ли, и если да, то в каком виде, научный социализм до того, как сырой теоретический материал для него скомбинировался в голове Маркса?

В пользу возможности такого предсуществования свидетельствуют не только общие теоретические соображения, но и конкретные факты: открытие дифференциального исчисления Ньютоном и Лейбницем независимо друг от друга; независимое открытие механизма происхождения видов Дарвином и Уоллесом; выработка независимо от Маркса элементов научного социализма в среде рикардианских и смитианских социалистов, а также диалектического материализма Иосифом Дицгеном, явно свидетельствуют в пользу того, что всякое научное открытие или иное проявление сборок, представляет лишь момент актуализации предшествующих процессов, распределённых в пространстве общественных отношений.

IV

Возможно ли дальнейшее рассмотрение причин и условий, сделавших возможным возникновение «Капитала»? Вслед за пространством производственных, общественных и интеллектуальных отношений, взятых как актуальная фигура в таком случае следовало бы рассмотреть существование бесконечно расширяющегося виртуального фона: биосферы, атмосферы, гидросферы, литосферы, Земли в целом, Солнечной системы, и далее вплоть до наблюдаемой вселенной и неизвестного пространства за её пределами, из которого данная вселенная возникла и в котором существует.

Мы оказываемся в проблематичной ситуации: следуя в направлении расширения общности условий, сделавших возможным возникновение отдельного объекта, мы восходим к представлению о бесконечности природы, в свою очередь раздваивающемся на бесчисленное множество внешних по отношению к данной вселенной объектов, соединяющихся и разъединяющихся на протяжение вечности всеми возможными способами — и на беспредельное пространство их перетасовки и рекомбинации.

Следует отметить, что концепт природы существенно отличается как от физической концепции мультивселенной, так и от некоторых современных философских концепций. То что природа не является мультивселенной ясно из того, что в понятии мультивселенной предполагается, что вселенные как области космического пространства с упорядоченным набором физических констант, подобные нашей, являются наивысшим типом объектов, как некогда наименьшим типом объектов считался атом. Однако нет никаких оснований полагать, что даже если всё пространство за пределами этой вселенной заполнено другими вселенными, последние не объединяются в объекты более высокого порядка, а те в ещё большие объекты и так далее — подобно тому как атом не только делим на неизвестное число уровней вниз, но и способен образовывать молекулы, те — межмолекулярные ансамбли, и так далее. И как многообразие молекул и элементарных частиц убеждает нас в многообразии возможных микрообъектов помимо отдельных атомов, также нет никаких оснований предполагать, что разнообразие макрообъектов за пределами наблюдаемой вселенной исчерпывается подобными же ей вселенными, отличающимися разве что набором физических законов.

Что касается философской концепции материалистического абсолюта как гиперхаоса, сформулированной Квентином Мейяссу в «После конечности», то наряду с интересными рассуждениями о корреляции он утверждает на 76-й странице, что природа в целом разрушима: «Я претендую на то, чтобы знать, что мир разрушим, как я знаю, что эта книга разрушима.» Из дальнейшего чтения нетрудно убедиться, что и в целом концепция абсолюта как гиперхаоса выстраивается им по модели «разрушимого абсолюта».

А это явная бессмыслица, опровергнутая аж в 5-м веке до н.э., античными философами-материалистами Демокритом и Эпикуром:

a. Природа в целом не может разрушиться, т.к. разрушение есть распадение на части вовне — но вовне природы ничего нет, следовательно и погибнуть путём распада она не может.

b. Если бы природа могла погибнуть, то на протяжение бесчисленного времени, предшествовавшего данному моменту она бы уже давно разрушилась, и мы бы об этом не разговаривали.

О том же в поэме «О природе вещей» (De rerum natura) пишет древнеримский эпикуреец Тит Лукреций Кар:

Должно ведь было бы всё, чему смертное тело присуще,

Быть истреблённым давно бесконечного времени днями.

Если ж в теченье всего миновавшего ранее века

Были тела, из каких состоит этот мир, обновляясь,

То, несомненно, они обладают бессмертной природой

И потому ничему невозможно в ничто обратиться

Верно то, что природа как бесконечная субстанция непрестанно разрушается и восстанавливается в своих частях, однако утверждать, что она в целом может погибнуть — явно ложное утверждение. Аналогично тезис Мейяссу о возможности самопроизвольного изменения физических констант и иных законов природы является дурной абстракцией, так как законы тех или иных систем не существуют без носителя — значит, для изменения законов движения должен измениться состав или устройство носителя — скажем, физического вакуума для вселенной в целом; видовой или химический состав для биосферы; уровень производительных сил для общества. Конкретные изменения для биологических и социальных систем — общеизвестны и наблюдаемы. Можно предположить возможность изменений и для физических законов — если части вселенной войдут в соприкосновение с

Однако на данном этапе развития физики и космологии рассуждение о том, что может произойти при столкновении двух вселенных, изменятся ли в них значения физических констант, и если да, то каким образом — прямой путь в метафизическое болото пустых спекуляций.

Действительно философским вопросом является исследование соотношения трактовок природы как бесконечного множества частей, объектов или модусов — и природы как вечного и беспредельного пространства их перетасовки. Пермский философ В.В. Орлов в монографии «Материя, развитие, человек» 1974 г. предлагал различать данные интерпретации как экстенсивную и интенсивную концепции материализма, склоняясь к признанию их интенсивного единства.

Делёзо-гваттарианская концепция сборок позволяет конкретизировать данную идею, помыслив существование обоих аспектов этой бесконечной природы в их диалектическом единстве. В качестве двух примеров актуалистского уклонения от диалектического единства актуального виртуального могут быть названы акторно-сетевая теория (АСТ) Бруно Латура и

С точки зрения классического марксизма обе актуалистские трактовки не просто ошибочны — их ошибочность вызвана классовым положением их авторов как буржуазных интеллигентов, приветствующих достижения либерального прогресса, однако не мыслящих ни его издержек, ни возможности его качественного преодоления в коммунистическом обществе. В то же время философски актуалистский уклон идентичен экстенсивной трактовке материи как совокупности отдельных частей, отстаивавшейся такими советскими авторами как К.П. Шаповалова («Содержание и способы научного обоснования принципа единства мира» (Киев, 1967)), которой оппонировал В.В. Орлов в упоминавшейся выше работе.

Возвращаясь к исходному вопросу, можем ли мы в таком случае сказать, что «Капитал» Маркса, вместе с самим Марксом и исследованным им капиталистическим способом производства, произведены одной и той же бесконечной природой, существующей как диалектическое единство самой себя и своих бесчисленных модусов? Коротко говоря — да, и всякий, утверждающий обратное будет вынужден приписывать причину «Капитала» Марксу как «абстрактному — изолированному — человеческому индивиду», то есть идеологическому выражению особенностей существования мелкой буржуазии, против какой трактовки сам Маркс однозначно высказался ещё за двадцать два года до публикации первого тома «Капитала».

Однако такой ответ, будучи по существу правильным — как по существу ложным было бы указание на человека, бога или духа в качестве причины того или иного явления — был бы вместе с тем пустым и бессодержательным без исследования конкретных механизмов и этапов данного производства.

Философская подготовка пространства исследования есть лишь условие самого исследования. И здесь мы возвращаемся к идее психосоциальной микромеханики, расширяющей марксистскую идею материалистического понимания истории. Её версия, сформулированная ещё Марксом и Энгельсом и развивавшаяся далее Плехановым и рядом советских историков для крупных общественных явлений, таких как возникновение и гибель исторических формаций, войны и революции, кратко суммируемая формулой «Состояние производственного базиса определяет состояние системы социальных надстроек», оставляет за рамками рассмотрения причинно-следственные закономерности, специфические для надстроечных и вообще микросоциальных явлений. Можно сказать, что такая ситуация представляет собой виртуалистский уклон в теории, обратный выше рассмотренному актуалистскому.

Попытки преодоления данной проблемы предпринимались в рамках марксизма неоднократно, начиная с попыток первого фрейдо-марксистского синтеза 30-х годов, предпринятого Адлером, Райхом, Маркузе, Адорно, Хоркхаймером, Фроммом и другими, и до наших дней — так как многие современные теоретики активно пытаются поставить достижения актуалистской философии, будь то упоминавшиеся ООО и АСТ, или «Тёмная экология» Тимоти Мортона, онтикология Леви Брайанта и многое другое на службу борьбе против капитализма. Отсутствие существенных успехов на этом поприще обусловлено рядом причин, не последней из которых является безграмотность теоретиков и активистов, взявшихся за решение данной проблемы. И без ликвидации этой безграмотности как в истории философии, так и в современных науках, вряд ли стоит ожидать скорого продвижения в усовершенствовании исторического материализма применительно к объяснению и инженерии микросоциальных явлений.

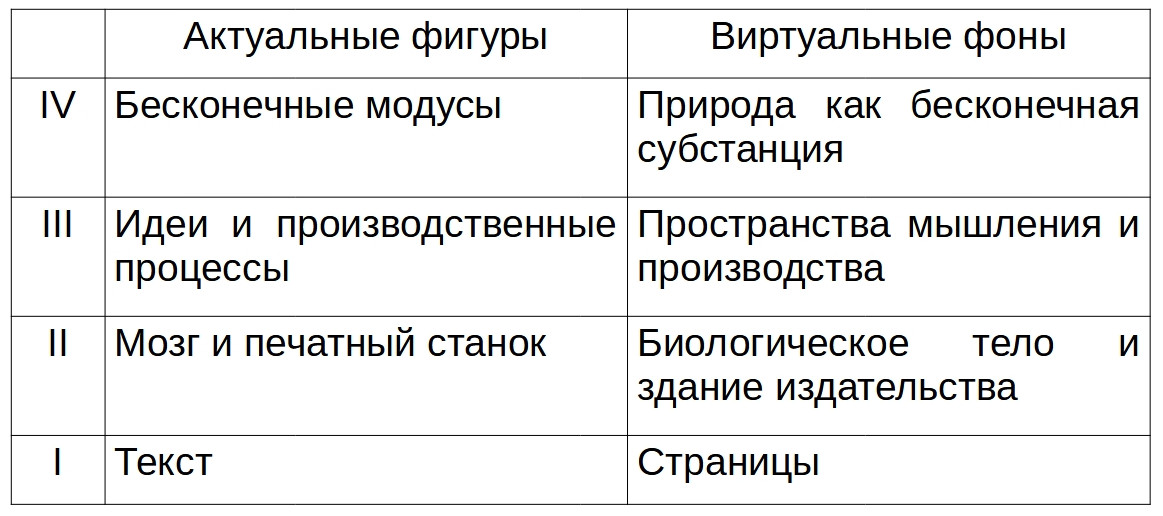

Подводя некоторый итог, этапы рассмотрения возможностных уровней, реализацией которых стал рассмотренный экземпляр «Капитала» Маркса 1960-го года издания, могут быть суммированы в виде следующей таблицы:

Данная таблица, очерчивая предельные границы рассмотрения, позволяет вместе с тем поставить дополнительный и в

Заключение

Поводом к написанию настоящей статьи послужил ряд товарищеских обсуждений, которые можно сгруппировать следующим образом:

Во-первых, обсуждение с товарищами из Социалистической Альтернативы о возможности и необходимости сохранения наследия ортодоксального марксизма в процессе развития современной науки и философии.

Во-вторых, обсуждения с философом и левым акселерационистом М. Федорченко соотношения современных направлений философской мысли и ортодоксального марксизма: не является ли формой догматизма утверждение существования единого процесса, восходящего от Маркса, Энгельса, Ленина и Троцкого через

В-третьих, обсуждение с товарищами из дискуссионного клуба Спичка Медиа как отдельных вопросов о смысле авторства и связанной с ним категории субъекта, так и недавней статьи о философском пути Абрама Деборина, дать оценку которой товарищи мне предложили.

Существенным для прояснения всех трёх обсуждений мне представилось более отчётливое изложение собственной позиции диалектического материализма как онтологии сборок на конкретном примере, к которому ни один из собеседников гарантированно не может оставаться равнодушным.

Дальнейший ход дискуссии мне видится в свете прояснения трёх аспектов, существенных для развития марксистской мысли: метода, теории и практики.

1. О методе

"Для разыскания истины вещей необходим метод" — гласит четвёртое из «Правил для руководства ума» Рене Декарта. И данное замечание более чем актуально для материалистической диалектики, спустя полтора века после своего возникновения всё ещё не сформулированной ясно и отчётливо в качестве определённого метода. Поэтому неудивительно, что если у выдающихся диалектиков, таких как Гегель, Маркс, Ленин, Делёз и Бадью, она не отрефлексирована в качестве метода, но встречается лишь в приложении к тем или иным предметам, то у средних теоретиков марксизма она встречается с пятого на десятое, а у рядовых агитаторов, политиков и активистов существует в виде отдельных высказываний, в лучшем случае помогающих верно схватить соотношения отдельных противоположностей, а в худшем скатывающихся к откровенной софистике и словоблудию, как в печально известной дискуссии о «диалектике зайца и табуретки».

Философским оправданием для данного тупика на сегодняшний день является ильенковская трактовка диалектики как теории познания, а не как способа движения самих противоположностей в развивающейся материи, частью которой являются познавательные процессы в обществе. Критика ильенковизма как позитивистского и в целом субъективно-идеалистического уклона в философии поэтому является одним из условий выхода к проблематике диалектики как онтологии движущейся материи вообще и методологии развития социальных форм движения материи в частности.

При этом сугубо недостаточно отметить, что Ильенков или другой мыслитель был прав в одних и ошибался в других вопросах. Суть дела заключается в выяснении того, какие физиологические, психологические и социальные причины скомбинировались в нём, произведя такое, а не другое высказывание или действие.

Отсюда следуют два первых замечания по статье «Философское наследие Абрама Деборина»:

Во-первых, не поясняется, что за явлением был Абрам Деборин — подразумевается ли под ним абстрактный индивид гуманистической идеологии, или же имеется в виду автор как место проявления той или иной сборки, как это следует из положений материалистической философии.

Во-вторых, дальнейшее рассмотрение жизненного пути и интеллектуальной деятельности идёт скорее в русле критического гуманизма марксистского извода, чем излагается с позиций материалистической диалектики. В самом деле: Деборин как философ несомненно изучал и развивал материалистическую диалектику как теорию единства противоположностей (рассмотрение других определений диалектики мы пока опускаем), о чём в статье рассказывается. Однако какие противоположности скомбинировались в интеллектуальной деятельности Деборина и выразились в его трудах — об этом из статьи было бы узнать чрезвычайно затруднительно.

Оба недостатка изложения, выразившиеся в настоящей статье, то есть неопределённость предмета и неясность порядка исследования, в свою очередь объясняются неразвитостью материалистической диалектики как метода.

В качестве материалов для обсуждения возможности его развития я бы рекомендовал начать с рассмотрения компактных и дельных работ Рене Декарта: уже цитированные выше «Правила для руководства ума» (которые было бы неплохо откомментировать и схематизировать), а также «Рассуждение о методе» и «Первоначала философии». Что касается моих собственных работ по картезианской философии, то из опубликованных могу указать "Материализм радикального сомнения" и "От субъекта к ризоме", к которым примыкают "Критерии метафизики" и "Четыре аспекта сборки".

2. О теории

Третьим замечанием ко всему замыслу цикла статей по истории советской философии является его явно недостаточная связь с современной теоретической проблематикой. Конечно, исследование философии ряда советских авторов и школ диалектического материализма важно и само по себе. Однако выше уже было показано, как проблематика экстенсивного и интенсивного определений материи, рассмотренная В.В. Орловым, стыкуется с проблемами у современных западных философов Бруно Латура и Грэма Хармана.

Поэтому мне видится, что более конкретным и актуальным способом рассмотрения истории советской философии было бы рассмотрение её во взаимосвязи с идеями современных авторов, нуждающихся в материалистической критике и извлечении из их текстов рационального зерна, из которых можно перечислить следующих:

1. Ник Ланд — философ, представитель правого акселерационизма и идеологического антигуманизма, смешивающий понятие тела без органов и полного тела капитала, пропагандирующий идеи вечности рынка, а также неизбежности и желанность гибели т.н. «человечества» вследствие развития производительных сил в форме враждебного искусственного интеллекта. Последнее является одной из наиболее грубых ошибок среди его идей, так как если он ненавидит всех людей и желает их скорейшего истребления, то ясно, что он признаёт их реальное существование, то есть является гуманистом. Значимые труды: сборники Клыкастые ноумены, Киберготика, CCRU Writings 1997-2003.

2. Ник Срничек и Алекс Вильямс — философы, представители левого акселерационизма, предполагающие наступление мирового коммунизма главным образом за счёт чисто технического развития производительных сил и при минимальном участии политической борьбы рабочего класса. Значимые труды: Акселерационистский манифест, Изобретая будущее.

3. Брайан Массуми — философ и переводчик на английский текстов Делёза и Гваттари, трактующий их концепты, в частности становление-животным, гуманистическим образом. Значимые труды: Путеводитель по «Капитализму и шизофрении», Чему животные учат нас в политике, Политика аффекта, Онтовласть.

4. Тимоти Мортон — философ, представитель «тёмной экологии». Значимые труды: Гиперобъекты, Тёмная экология, Стать экологичным, Гипосубъекты.

5. Бруно Латур — социолог и философ, развивающий акторно-сетевую теорию. Значимые труды: Нового времени не было, Пастеризация Франции, Пересборка социального, Где приземлиться: политики в новой климатической ситуации.

6. Квентин Мейяссу — философ и спекулятивный материалист. Значимые труды: После конечности, Божественное несуществование, Число и сирена.

7. Грэм Харман — философ, развивающий идеи объектно-ориентированной онтологии. Значимые труды: Четвероякий объект, Спекулятивный реализм, Принц сетей.

8. Рэй Брассье — философ, развивающий идеи трансцендентального нигилизма и своеобразно понятого диалектического материализма. Значимые труды: Освобождённое Ничто: Просвещение и вымирание.

9. Леви Брайант — философ, развивающий идеи онтикологии, приближающиеся к материализму сборок. Вёл блог Larval Subjects. Значимые труды: Демократия объектов.

10. Мануэль Деланда — философ, развивающий делёзо-гваттарианскую идею материализма сборок, она же теория ассембляжей. Значимые труды: Война в эпоху интеллектуальных машин, Новая философия общества, Философская химия.

11. Эндрю Кальп — философ, развивающий идеи делёзианского коммунизма. Значимые труды: Тёмный Делёз.

12. Реза Негарестани — иранский философ и инженер, в ранний период творчества опубликовал философский роман «Циклонопедию»; в последнее время развивает идеи неорационализма. Значимые труды: Циклонопедия, Интеллект и дух.

13. Юджин Такер — довольно путанный философ, развивающий идеи на стыке нигилистического материализма и лавкрафтианских ужасов. Значимые труды: Ужас философии в 3-х томах.

14. Сэди Плант — философка, киберфеминистка. Значимые труды: Нули и единицы.

15. Вивейруш де Кастру — бразильский философствующий антрополог, открывший существование протофилософии у догосударственных племён Южной Америки; автор концептов перспективизм и мультинатурализм. Значимые труды: Каннибальские метафизики.

16. Ричард Доукинс — британский философствующий биолог, автор теории эгоистичного гена как биологического репликатора и концепции мема как самовоспроизводящейся единицы культурной информации. Значимые труды: Эгоистичный ген, Слепой часовщик, Бог как иллюзия.

17. Жильбер Симондон — французский философ техники. Значимые труды: О способе существования технических объектов.

18. Юк Хуэй — китайский философ компьютерных систем. Значимые труды: О способе существования дигитальных объектов, Рекурсивность и контингентность.

19. Йоэль Регев — философ, развивающий идеи материалистической диалектики совпадения. Значимые труды: Коинсидентология, Невозможное и совпадение.

20. Александр Ветушинский — российский философ, развивающий альтернативную классификацию этапов развития материализма: антиспиритуалистического в 17-19 вв., антиидеалистического в 19-20 вв. и антиобскурантистского в 20-21 вв. Значимые труды: Во имя материи, Игродром.

Нахождение взаимосвязи между их идеями и идеями советской философии стало бы вместе с тем ответом на замечания философа и левого акселерациониста М. Федорченко, справедливо указывающего, что зачастую изучение истории марксизма и левой мысли начинается и заканчивается чтением одних лишь советских философов вне мирового и современного контекста, что можно характеризовать как явное проявление догматического мышления.

Противоположной крайностью является принятие всех современных идей без разбора, а также полное отвержение достижений предшествующей истории философии, включая философские идеи, развивавшиеся в советский период.

Рассмотрение идей советских и современных философов во взаимосвязи является единственным способом избежать обеих ошибок в ходе исследования.

3. О практике

Четвёртым замечанием является вопрос о значении результатов рассмотрения истории советской и современной философии для политической практики преобразования мира, к которой нас призывает одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе и вся марксистская философия.

Само собой разумеется, что всякое философское и теоретическое исследование обладает и собственной ценностью, независимо от его политического, экономического, психоаналитического, художественного или иного применения. Кроме того не всё в науке представляет собой непосредственный интерес для практики: грубо говоря, на одну теорему, имеющую непосредственное прикладное значение, может приходиться с десяток теорем и лемм, имеющих значение для доказательства друг друга, из совокупности которого может быть доказана первая теорема, имеющая прикладное значение.

О необходимости последнего пишет и сам автор статьи в предисловии к циклу. Однако обозначить необходимость решения и найти само решение — вещи разные. Если основные категории диалектического материализма, равно как и метод их применения, до сих пор остаются в довольно неопределённом состоянии, то резонно спросить: есть ли у автора рабочая гипотеза о том, какой набор категорий диалектического материализма по итогам рассмотрения должен быть признан наилучшим из возможных, и как могло бы выглядеть его применение в области критики буржуазных идеологий, в конкретных науках, в политической, художественной, аналитической и производственной практике?

У меня есть такая гипотеза: основные категории диалектического материализма — это категории сборки и её аспектов, подробнее о которых я пишу в статьях "Четыре аспекта сборки" и "К материалистической категоризации". А об их применении к теории и критике идеологий можно прочесть в статьях "Идеология, или о вере в людей, богов и привидения", "К шизоанализу христианской семиотики" и ряде других. Список различных политических уклонов, данный в статье "О классификации оппортунизмов", предполагает дальнейшую и довольно очевидную конкретизацию в терминах онтологии сборок, при этом всякий вид оппортунизма представляет из себя ту или иную импоссибилизацию, то есть блокировку больших возможностей за счёт ошибочного выбора меньших. Например, реформизм, определяемый как «вид правого оппортунизма, обусловленный слабостью политической практики, выделяемый по отношению к отрицанию революции в классовой борьбе, сводящий политическую борьбу к мелким изменениям в капитализме, противоположный Авантюризму», может трактоваться как импоссибилизация крупных, революционных изменений в обществе путём растраты сил на реализацию мелких, второстепенных изменений, не меняющих ситуации в целом. Аналогично, авантюризм, противоположный реформизму уклон, определяемый как «вид левого оппортунизма, обусловленный слабостью политической практики, выделяемый по отношению к отрицанию переходных требований в классовой борьбе, сводящий процесс борьбы к череде волюнтаристских выходок с непредсказуемыми последствиями, противоположный Реформизму», может пониматься как импоссибилизация крупных, существенных изменений в обществе путём растраты сил на реализацию сверхзадачи без учёта промежуточных задач, необходимых для её решения.

Отсюда мы можем видеть, что делёзо-гваттарианский материализм сборок является не отрицанием, а утверждением ортодоксальной марксистско-ленинской философии — то есть отрицанием отрицающих её оппортунистических тенденций, согласно известному диалектическому закону, чем неоднократно интересовались все три группы товарищей.

Чтобы ещё больше развеять их сомнения, приведём другой пример, наглядно демонстрирующий различие между гуманистической идеологией и материалистическим мировоззрением. В случае трудового конфликта между рабочими того или иного предприятия и эксплуатирующим их капиталистом, гуманист будет трактовать и рабочих, и капиталиста как абстрактных индивидов, находящихся на месте их биологических тел и тождественных последним. Соответственно, обращение к капиталисту об улучшении условий труда и заработной планы рабочих будет высказано гуманистическим теоретиком в биологические уши, растущие у буржуя на голове, в чём может всякий убедиться не только открыв учебник анатомии человека, но и посмотревшись в зеркало, или пощупав собственную голову. Напротив, философ-материалист, знающий, что капиталист как общественная функция отличен от его биологического носителя, может рекомендовать рабочим забастовать, остановив производство и получение капиталистом прибылей. Соответственно, обращение в таком случае будет высказано не в биологическое ухо как орган, отслеживающий колебания воздуха, а в социальное ухо как орган, отслеживающий колебания прибыли. Результаты того и другого обращений очевидны: конечно, отдельный капиталист может случайно разжалобиться и повысить заработную плату из чувства сострадания — однако в норме такого не происходит и не будет происходить. Отсюда ясно, что граждане, надеющиеся разжалобить капиталистов слезами миллионов умирающих, голодающих, нищих, перечислением жертв эксплуатации, колониализма и тому подобными вещами, никогда ничего не добьются, поскольку путают капиталиста как общественное отношение с его биологическим носителем.

Понимание голоса и слуха как сложных социальных объектов, отличных от их физиологических эквивалентов, в принципе было заложено уже в работах Маркса; дальнейшее прояснение данного вопроса мы можем найти в трудах выдающихся психологов и психоаналитиков XX века: Л.С. Выготского, Ж. Лакана, Ф. Гваттари и других. Их теоретическое исследование с привлечением данных конкретных наук, категориального аппарата материалистической диалектики, теории систем и теории сборок, является важной исследовательской задачей. Не менее важной задачей, не отменяющей первую, и зависящей от её решения, является вопрос о применении данных выводов к преобразованию окружающей действительности и достижению коммунизма в целом.

Таким образом правильно понятая современная философия ведёт к уточнению и расширению понимания политической и иных видов практики — но лишь при условии комплексного рассмотрения различных теорий в сравнении друг с другом и в соответствии с нормами диалектического метода. Решение же задачи об адекватности и единстве метода, теории и практики в деле борьбы за коммунизм возможно лишь общими силами наиболее сознательных и деятельных членов общества, которым и было адресовано учение Маркса с момента его возникновения.